“Museo” per il design? Che cosa significa, che cosa potrebbe significare, che cosa dovrebbe essere o che cosa è, già? Che cosa è un museo? Cosa sono oggi i musei? Quali definizioni e quali realtà e modelli si danno?Se una museologia – per ora diciamo così – del design non vorrà essere aliena alle vicende, alle esperienze, alla teoria e alla pratica museologica, non sarà necessario integrarsi, inserirsi in, interessarsi a dibattiti, teorie, pratiche già da altri svolti, affrontati? Non sarà necessario ripercorrere strade da altri – con competenza – battute, e trarne giovamento, sia per i successi sia per gli errori?Un utile e agevole ingresso al tema, non solo dei musei ma anche della museologia e della museografia, viene da Pietro C. Marani, Rosanna Pavoni, Musei. Trasformazioni di un’istituzione dall’età moderna al contemporaneo, Marsilio, Venezia 2006. E non perché nello specifico si parli di musei del “design” – termine, quest’ultimo, che compare poco nel libro, anzi che compare pure in un punto importante, ma non come oggetto; si veda la chiusa dell’ultimo capitolo relativo a La legislazione italiana, l’idea di beni culturali e il museo, p. 104: «In questo contesto [ovvero il panorama legislativo e l’attualità italiani, ma non solo] il contributo che la comunicazione dei beni culturali e il design dei beni culturali possono offrire è certamente fondamentale».Ebbene, trascuriamo in questo momento volutamente il “design dei beni culturali” – qualcosa che non escludiamo e su cui anzi dovremo ritornare (si tratta di valorizzazione dei beni culturali via museotecnica e museografia, exhibit, comunicazione ecc.) e ci ricorderemo allora delle attività di ricerca del Miur sul tema Me.Design (2001/03). Strategia, strumenti e operatività del disegno industriale per valorizzare e potenziare le risorse dell’area mediterranea tra locale e globale i cui esiti sono disponibili in www.sistemadesignitalia.it, e quindi dell’attività di ricerca d.Cult intrapresa da alcuni atenei italiani i cui esiti, Il design per la valorizzazione dei beni culturali, sono anch’essi disponibili in www.sistemadesignitalia.it [2006], come pure del volume, legato a simili attività, che raccoglie i risultati di esperienze e workshop Design, territorio e patrimonio culturale, a cura di Vincenzo Cristallo et al., Clean edizioni 2006), ma che non è ora primario centro del nostro interesse.Trascurando ciò – e anche la questione dei rapporti fra “beni culturali” e “museo”, data, naturalmente, la non coincidenza – ci concentriamo invece sulla definizione di “museo” e sul significato di un museo, magari del design; sulla definizione di “museologia e museografia” e, in seguito, sul significato della museologia e della museografia, magari per il design. Tenendo per assunto – ma così entriamo già nel vivo – che «se si vuole che il museo svolga la funzione di istituzione in cui la società trova un’identificazione con il proprio patrimonio culturale, ogni museo deve avere una propria cultura, una propria individualità, un proprio “senso”» e che, conseguentemente «non deve esistere perciò un modello universale di museo» (Giovanni Pinna, Il “senso” del museo, in Adalgisa Lugli, Giovanni Pinna, Virgilio Vercelloni, Tre idee di museo, Jaca Book, Milano 2005, p. 109; di questo testo abbiamo già scritto qualcosa).E assumiamo per ora anche che, come scrivono Marani e Pavoni, caratteristica del museo è la sua mutevolezza, dato che esso «muta nella forma e nella sostanza seguendo le inclinazioni della collettività che lo reclama, lo istituisce, lo gestisce, lo incensa, lo abbandona» (Marani, Pavoni, 2006, p. 10).Gioviamoci dunque della ricognizione che i due autori fanno e ripercorriamo, per iniziare, le Definizioni di museo (cap. 2, pp. 23-30) date «da Icom, da associazioni nazionali di musei, da museologi e da professionisti che si trovano a operare con i musei». Peraltro questo volume offre anche una sintetica appendice di citazioni sul tema dei musei, da Paolo a Paul, ovvero da Giovio a Valéry, passando per Bouvard e Pecuchet («… e la loro casa sembrava un museo»), immancabili. Ma per ora atteniamoci ai “professionisti”, il che ci permette di ritornare anche su alcune perplessità espresse precedentemente.Icom:(i)- 1951: con un’attenzione particolarmente rivolta al patrimonio/tutela e alla esposizione, «si dichiara che il museo è l’istituzione che conserva, studia, valorizza e essenzialmente espone un insieme di elementi di valore culturale per il diletto (nelle versioni francese e inglese – due delle lingue ufficiali insieme allo spagnolo di Icom – dello statuto sono usati i termini déléctation/enjoyment che hanno un significato diverso rispetto alle parole che nelle due lingue indicano il divertimento, confusione che purtroppo soprattutto negli ultimi anni si è venuta a creare tra coloro che si occupano a vario titolo di musei). I beni di cui il museo si fa carico sono le collezioni di oggetti artistici, storici, scientifici e tecnici, giardini botanici e zoologici, acquari»;- 1961: la definizione viene ampliata «solo per quanto riguarda la tipologia di beni che rientrano nella sfera di competenza dei musei: sono così aggiunti i monumenti storici, i siti archeologici e storici, i siti e i parchi naturali che garantiscano una visione regolamentata al pubblico»;- 1974: l’orientamento si rivolge maggiormente verso la società, alla relazione con l’uomo e le sue aspettative, per cui museo è «“un’istituzione al servizio della società, che acquisisce, conserva, comunica e presenta, con il fine di accrescere la conoscenza, la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio, dell’educazione e della cultura, le testimonianze della natura e dell’uomo”. Anche l’ambito dei beni viene ripensato e si arriva a stabilire che sono musei le istituzioni permanenti senza scopo di lucro, tutti i siti storici, archeologici, naturalistici che possano attestare la loro natura di museo attraverso attività di acquisizione, conservazione e comunicazione»;- 1989: «il nuovo statuto […] ribadisce che il museo è un’istituzione permanente al servizio della società e del suo sviluppo e che tale definizione deve essere applicata senza alcuna restrizione derivante dalla natura dell’autorità di tutela (per esempio non viene riconosciuta alcuna differenza tra un museo pubblico e uno privato, purché siano perseguiti gli stessi obiettivi) o dal sistema di funzionamento»;- 1995: la museologia viene citata come disciplina relativa alle attività museali, chiarendo che «sono musei le istituzioni o organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono attività di ricerca, di formazione, di educazione, di documentazione legate ai musei e alla museologia»;- 2001, XX assemblea generale Icom, Barcellona: «Il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico che svolge ricerche concernenti le testimonianze materiali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e soprattutto le espone a fini di studio, di educazione e di diletto»;- 2004, assemblea generale Icom, Seoul: la definizione viene modificata per la parte riferita alle testimonianze «materiali e immateriali dell’uomo e del suo ambiente», emancipando così il museo «dall’originaria idea di collezione per condurlo ad abbracciare il vasto territorio dei patrimoni dell’umanità che non possono essere messi sotto teca, poiché sfuggono alle classiche regole della numerazione, catalogazione, esposizione. La musica, la danza, i rituali, quelle forme cioè che d’espressione che rappresentano in maniera profonda e inequivocabile l’identità di una comunità, l’ambiente sociale e culturale, la tradizione, il multiculturalismo, il transculturalismo sono considerati patrimoni immateriali dell’umanità […] di queste manifestazioni viene catalogato e numerato solo il medium […] ma non il patrimonio culturale in sé».(i) Peraltro non sarebbe sconsigliabile che Icom Italia provvedesse a pubblicare online i materiali che rendano conto dell’evoluzione della propria storia e degli studi, delle definizioni e degli ambiti; si nota invece che il sito web, in specie quello dell’emanazione italiana, per le sezioni in fieri evidenzia un aggiornamento piuttosto rallentato, fermo al 2004-05. Si vedano per esempio la sezione dedicata alla “Rivista dei musei” o quella che segnala le “Pubblicazioni recenti”.

“Museo” per il design? Che cosa significa, che cosa potrebbe significare, che cosa dovrebbe essere o che cosa è, già? Che cosa è un museo? Cosa sono oggi i musei? Quali definizioni e quali realtà e modelli si danno?Se una museologia – per ora diciamo così – del design non vorrà essere aliena alle vicende, alle esperienze, alla teoria e alla pratica museologica, non sarà necessario integrarsi, inserirsi in, interessarsi a dibattiti, teorie, pratiche già da altri svolti, affrontati? Non sarà necessario ripercorrere strade da altri – con competenza – battute, e trarne giovamento, sia per i successi sia per gli errori?Un utile e agevole ingresso al tema, non solo dei musei ma anche della museologia e della museografia, viene da Pietro C. Marani, Rosanna Pavoni, Musei. Trasformazioni di un’istituzione dall’età moderna al contemporaneo, Marsilio, Venezia 2006. E non perché nello specifico si parli di musei del “design” – termine, quest’ultimo, che compare poco nel libro, anzi che compare pure in un punto importante, ma non come oggetto; si veda la chiusa dell’ultimo capitolo relativo a La legislazione italiana, l’idea di beni culturali e il museo, p. 104: «In questo contesto [ovvero il panorama legislativo e l’attualità italiani, ma non solo] il contributo che la comunicazione dei beni culturali e il design dei beni culturali possono offrire è certamente fondamentale».Ebbene, trascuriamo in questo momento volutamente il “design dei beni culturali” – qualcosa che non escludiamo e su cui anzi dovremo ritornare (si tratta di valorizzazione dei beni culturali via museotecnica e museografia, exhibit, comunicazione ecc.) e ci ricorderemo allora delle attività di ricerca del Miur sul tema Me.Design (2001/03). Strategia, strumenti e operatività del disegno industriale per valorizzare e potenziare le risorse dell’area mediterranea tra locale e globale i cui esiti sono disponibili in www.sistemadesignitalia.it, e quindi dell’attività di ricerca d.Cult intrapresa da alcuni atenei italiani i cui esiti, Il design per la valorizzazione dei beni culturali, sono anch’essi disponibili in www.sistemadesignitalia.it [2006], come pure del volume, legato a simili attività, che raccoglie i risultati di esperienze e workshop Design, territorio e patrimonio culturale, a cura di Vincenzo Cristallo et al., Clean edizioni 2006), ma che non è ora primario centro del nostro interesse.Trascurando ciò – e anche la questione dei rapporti fra “beni culturali” e “museo”, data, naturalmente, la non coincidenza – ci concentriamo invece sulla definizione di “museo” e sul significato di un museo, magari del design; sulla definizione di “museologia e museografia” e, in seguito, sul significato della museologia e della museografia, magari per il design. Tenendo per assunto – ma così entriamo già nel vivo – che «se si vuole che il museo svolga la funzione di istituzione in cui la società trova un’identificazione con il proprio patrimonio culturale, ogni museo deve avere una propria cultura, una propria individualità, un proprio “senso”» e che, conseguentemente «non deve esistere perciò un modello universale di museo» (Giovanni Pinna, Il “senso” del museo, in Adalgisa Lugli, Giovanni Pinna, Virgilio Vercelloni, Tre idee di museo, Jaca Book, Milano 2005, p. 109; di questo testo abbiamo già scritto qualcosa).E assumiamo per ora anche che, come scrivono Marani e Pavoni, caratteristica del museo è la sua mutevolezza, dato che esso «muta nella forma e nella sostanza seguendo le inclinazioni della collettività che lo reclama, lo istituisce, lo gestisce, lo incensa, lo abbandona» (Marani, Pavoni, 2006, p. 10).Gioviamoci dunque della ricognizione che i due autori fanno e ripercorriamo, per iniziare, le Definizioni di museo (cap. 2, pp. 23-30) date «da Icom, da associazioni nazionali di musei, da museologi e da professionisti che si trovano a operare con i musei». Peraltro questo volume offre anche una sintetica appendice di citazioni sul tema dei musei, da Paolo a Paul, ovvero da Giovio a Valéry, passando per Bouvard e Pecuchet («… e la loro casa sembrava un museo»), immancabili. Ma per ora atteniamoci ai “professionisti”, il che ci permette di ritornare anche su alcune perplessità espresse precedentemente.Icom:(i)- 1951: con un’attenzione particolarmente rivolta al patrimonio/tutela e alla esposizione, «si dichiara che il museo è l’istituzione che conserva, studia, valorizza e essenzialmente espone un insieme di elementi di valore culturale per il diletto (nelle versioni francese e inglese – due delle lingue ufficiali insieme allo spagnolo di Icom – dello statuto sono usati i termini déléctation/enjoyment che hanno un significato diverso rispetto alle parole che nelle due lingue indicano il divertimento, confusione che purtroppo soprattutto negli ultimi anni si è venuta a creare tra coloro che si occupano a vario titolo di musei). I beni di cui il museo si fa carico sono le collezioni di oggetti artistici, storici, scientifici e tecnici, giardini botanici e zoologici, acquari»;- 1961: la definizione viene ampliata «solo per quanto riguarda la tipologia di beni che rientrano nella sfera di competenza dei musei: sono così aggiunti i monumenti storici, i siti archeologici e storici, i siti e i parchi naturali che garantiscano una visione regolamentata al pubblico»;- 1974: l’orientamento si rivolge maggiormente verso la società, alla relazione con l’uomo e le sue aspettative, per cui museo è «“un’istituzione al servizio della società, che acquisisce, conserva, comunica e presenta, con il fine di accrescere la conoscenza, la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio, dell’educazione e della cultura, le testimonianze della natura e dell’uomo”. Anche l’ambito dei beni viene ripensato e si arriva a stabilire che sono musei le istituzioni permanenti senza scopo di lucro, tutti i siti storici, archeologici, naturalistici che possano attestare la loro natura di museo attraverso attività di acquisizione, conservazione e comunicazione»;- 1989: «il nuovo statuto […] ribadisce che il museo è un’istituzione permanente al servizio della società e del suo sviluppo e che tale definizione deve essere applicata senza alcuna restrizione derivante dalla natura dell’autorità di tutela (per esempio non viene riconosciuta alcuna differenza tra un museo pubblico e uno privato, purché siano perseguiti gli stessi obiettivi) o dal sistema di funzionamento»;- 1995: la museologia viene citata come disciplina relativa alle attività museali, chiarendo che «sono musei le istituzioni o organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono attività di ricerca, di formazione, di educazione, di documentazione legate ai musei e alla museologia»;- 2001, XX assemblea generale Icom, Barcellona: «Il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico che svolge ricerche concernenti le testimonianze materiali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e soprattutto le espone a fini di studio, di educazione e di diletto»;- 2004, assemblea generale Icom, Seoul: la definizione viene modificata per la parte riferita alle testimonianze «materiali e immateriali dell’uomo e del suo ambiente», emancipando così il museo «dall’originaria idea di collezione per condurlo ad abbracciare il vasto territorio dei patrimoni dell’umanità che non possono essere messi sotto teca, poiché sfuggono alle classiche regole della numerazione, catalogazione, esposizione. La musica, la danza, i rituali, quelle forme cioè che d’espressione che rappresentano in maniera profonda e inequivocabile l’identità di una comunità, l’ambiente sociale e culturale, la tradizione, il multiculturalismo, il transculturalismo sono considerati patrimoni immateriali dell’umanità […] di queste manifestazioni viene catalogato e numerato solo il medium […] ma non il patrimonio culturale in sé».(i) Peraltro non sarebbe sconsigliabile che Icom Italia provvedesse a pubblicare online i materiali che rendano conto dell’evoluzione della propria storia e degli studi, delle definizioni e degli ambiti; si nota invece che il sito web, in specie quello dell’emanazione italiana, per le sezioni in fieri evidenzia un aggiornamento piuttosto rallentato, fermo al 2004-05. Si vedano per esempio la sezione dedicata alla “Rivista dei musei” o quella che segnala le “Pubblicazioni recenti”.

Polirematica, dromia e amore.

Questioni statistiche

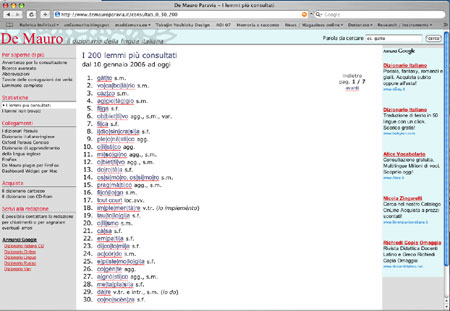

Segnaliamo una curiosità, ovvero un potenziale passatempo.Il Dizionario della lingua italiana De Mauro online offre infatti fra le sue opzioni la visualizzazione dei 200 (210 in realtà) lemmi più consultati dagli utenti.Ora, trascurando che la prima parola dell’elenco è gatto – infatti si tratta del lemma che compare di default nella finestra search – può essere interessante percorrere le liste, divise in sette pagine. E si trascuri anche polirematica (posizione 40 [naturalmente le posizioni indicate si riferiscono alla data odierna, e sarà perciò interessante fare un confronto in futuro]), giacché anche questa è dovuta alle funzioni interne del Dizionario online, che sotto alcuni lemmi segnala le voci Polirematiche, appunto, cioè gruppi di parole che hanno «un significato unitario, non desumibile da quello delle parole che lo compongono, sia nell’uso corrente sia in linguaggi tecnico–specialistici, come in italiano vedere rosso “adirarsi” o scala mobile “crescita dei salari al crescere dell’inflazione”, ecc.». Interessanti anche le occorrenze di parole simili tra loro come obbiettivo e obiettivo (6 e 12), famigliare e familiare (78 e 80). Per gli stessi motivi si annulla la curiosità destata dalla presenza, in posizione 122, di TS: la ricerca di una tale sigla infatti, pensandoci un poco, non pare da attribuire a uno specifico interesse per le targhe o per la città di Trieste, bensì a una delle marche d’uso più frequenti che compaiono nella struttura delle voci del Dizionario, appunto TS, che, come si evince dalle istruzioni del De Mauro stesso, si riferisce ai termini “tecnico-scientifici”. Con un errore evidente in una delle funzioni del sito: qualora all’interno di una voce appunto tecnico- scientifica si punti il mouse su TS (in rosa, prima della definizione), si viene rimandati a Trieste anziché alle istruzioni sulle marche d’uso.Fra i primi trenta posti rientrano, comprensibilmente, alcuni termini di riferimento, diciamo così, anatomico, segnale forse di una scarsa informazione diffusa in materia oppure di una qualche curiosità da studente, ma anche altri che probabilmente han attratto il ricercatore per via di confusione – o forse no? – come ficologo, che significa “algologo”, ovvero studioso delle alghe. A pruderie comparabili ricondurremo anche pederasta (54), onanismo (99), zoccola (119) ecc. Del resto quanto alle donne il sentimento non pare proprio benevolo, trovandosi sia il misogino (11) sia la misoginia (181). Ma non manca neppure la misantropia (189).Numerosi i lemmi riferiti a questioni di linguaggio, come vocabolario (2), dizionario (31, ovvero la prima posizione della pagina 2), lemma (48), abc (90), come pure quelli relativi a discipline come epistemologia (25), ermeneutica (51), semantica (64), ontologia (77) e via dicendo.Vizi, cattive abitudini e maleducazione sono ben rappresentati dalle posizioni 74 (ignavia), 79 (accidia), 120 (ipocrisia), 86 e 87 (paraculo e mascalzone)… Fra gli atteggiamenti filosofici e spirituali pare prevalgano l’edonismo (118 e 152), il cinismo (133: cinico) e il nichilismo (154): forse c’è un senso in tutto ciò? Su Dio invece, qualora non si rifiuti la propria fede (115: apostasia), non si prende posizione (127: agnosticismo). Le vicende della cronaca e della politica italiane devono aver stimolato la ricerca di aggiotaggio (4), indulto (107)… e magari anche la posizione 42 (demagogia), e per converso la 47, cioè coscienza. Comunque si può sempre usare un poco d’ironia (94).Scorrendo le liste, dev’essere confessato, sono diversi i termini di cui ignoravo il significato, se non l’esistenza: per esempio dromia (32; s.f. TS zool., granchio del genere Dromia), faldistorio (38; s.m. TS eccl., seggio senza spalliera che in talune funzioni viene posto a sinistra dell’altare al posto della cattedra per farvi sedere la più alta autorità ecclesiastica assistente al rito | TS stor., analogo seggio per re o principi in uso nelle corti), appertizzato (50; da appertizzare: s.f. TS alim., procedimento per la conservazione dei cibi consistente nello sterilizzarli dopo averli chiusi in recipienti ermetici) e così via.L’amore, che si dice debba sempre vincere, è alla posizione 75: del resto com’è possibile pensare di definirlo? A chi può venire in mente di cercarlo in un dizionario? Fra l’altro constatando che la pagina con il risultato della ricerca visualizza nella spalla destra la pubblicità di un sito web la cui funzione è farci incontrare la nostra anima gemella…Un’ultima nota, il Dizionario fornisce non solo la statistica dei lemmi più cercati, ma anche dei 210 lemmi non trovati, fra cui, oltre a bizzarrie come “Annina ti voglio tanto tanto bene!” in prima posizione – forse dovuto a qualcuno che dopo aver cercato la parola “amore” ha pensato bene che un gesto concreto/virtuale avrebbe meglio giovato alla sua relazione –, o “Luis Silvio” (30), si trovano casi per i quali si è in dubbio se siano dovuti a reale ignoranza. Infatti fino a dove resta possibile attribuire a eccessiva fretta nella digitazione: fisognomico, conoscienza, sufficente, coscenza, profiquo ecc.?Anche qui, ad avere un po’ di tempo, c’è materia a sufficienza per intrattenersi un poco, per riflettere, per interpretare. D’altronde a cosa servono le statistiche?

Segnaliamo una curiosità, ovvero un potenziale passatempo.Il Dizionario della lingua italiana De Mauro online offre infatti fra le sue opzioni la visualizzazione dei 200 (210 in realtà) lemmi più consultati dagli utenti.Ora, trascurando che la prima parola dell’elenco è gatto – infatti si tratta del lemma che compare di default nella finestra search – può essere interessante percorrere le liste, divise in sette pagine. E si trascuri anche polirematica (posizione 40 [naturalmente le posizioni indicate si riferiscono alla data odierna, e sarà perciò interessante fare un confronto in futuro]), giacché anche questa è dovuta alle funzioni interne del Dizionario online, che sotto alcuni lemmi segnala le voci Polirematiche, appunto, cioè gruppi di parole che hanno «un significato unitario, non desumibile da quello delle parole che lo compongono, sia nell’uso corrente sia in linguaggi tecnico–specialistici, come in italiano vedere rosso “adirarsi” o scala mobile “crescita dei salari al crescere dell’inflazione”, ecc.». Interessanti anche le occorrenze di parole simili tra loro come obbiettivo e obiettivo (6 e 12), famigliare e familiare (78 e 80). Per gli stessi motivi si annulla la curiosità destata dalla presenza, in posizione 122, di TS: la ricerca di una tale sigla infatti, pensandoci un poco, non pare da attribuire a uno specifico interesse per le targhe o per la città di Trieste, bensì a una delle marche d’uso più frequenti che compaiono nella struttura delle voci del Dizionario, appunto TS, che, come si evince dalle istruzioni del De Mauro stesso, si riferisce ai termini “tecnico-scientifici”. Con un errore evidente in una delle funzioni del sito: qualora all’interno di una voce appunto tecnico- scientifica si punti il mouse su TS (in rosa, prima della definizione), si viene rimandati a Trieste anziché alle istruzioni sulle marche d’uso.Fra i primi trenta posti rientrano, comprensibilmente, alcuni termini di riferimento, diciamo così, anatomico, segnale forse di una scarsa informazione diffusa in materia oppure di una qualche curiosità da studente, ma anche altri che probabilmente han attratto il ricercatore per via di confusione – o forse no? – come ficologo, che significa “algologo”, ovvero studioso delle alghe. A pruderie comparabili ricondurremo anche pederasta (54), onanismo (99), zoccola (119) ecc. Del resto quanto alle donne il sentimento non pare proprio benevolo, trovandosi sia il misogino (11) sia la misoginia (181). Ma non manca neppure la misantropia (189).Numerosi i lemmi riferiti a questioni di linguaggio, come vocabolario (2), dizionario (31, ovvero la prima posizione della pagina 2), lemma (48), abc (90), come pure quelli relativi a discipline come epistemologia (25), ermeneutica (51), semantica (64), ontologia (77) e via dicendo.Vizi, cattive abitudini e maleducazione sono ben rappresentati dalle posizioni 74 (ignavia), 79 (accidia), 120 (ipocrisia), 86 e 87 (paraculo e mascalzone)… Fra gli atteggiamenti filosofici e spirituali pare prevalgano l’edonismo (118 e 152), il cinismo (133: cinico) e il nichilismo (154): forse c’è un senso in tutto ciò? Su Dio invece, qualora non si rifiuti la propria fede (115: apostasia), non si prende posizione (127: agnosticismo). Le vicende della cronaca e della politica italiane devono aver stimolato la ricerca di aggiotaggio (4), indulto (107)… e magari anche la posizione 42 (demagogia), e per converso la 47, cioè coscienza. Comunque si può sempre usare un poco d’ironia (94).Scorrendo le liste, dev’essere confessato, sono diversi i termini di cui ignoravo il significato, se non l’esistenza: per esempio dromia (32; s.f. TS zool., granchio del genere Dromia), faldistorio (38; s.m. TS eccl., seggio senza spalliera che in talune funzioni viene posto a sinistra dell’altare al posto della cattedra per farvi sedere la più alta autorità ecclesiastica assistente al rito | TS stor., analogo seggio per re o principi in uso nelle corti), appertizzato (50; da appertizzare: s.f. TS alim., procedimento per la conservazione dei cibi consistente nello sterilizzarli dopo averli chiusi in recipienti ermetici) e così via.L’amore, che si dice debba sempre vincere, è alla posizione 75: del resto com’è possibile pensare di definirlo? A chi può venire in mente di cercarlo in un dizionario? Fra l’altro constatando che la pagina con il risultato della ricerca visualizza nella spalla destra la pubblicità di un sito web la cui funzione è farci incontrare la nostra anima gemella…Un’ultima nota, il Dizionario fornisce non solo la statistica dei lemmi più cercati, ma anche dei 210 lemmi non trovati, fra cui, oltre a bizzarrie come “Annina ti voglio tanto tanto bene!” in prima posizione – forse dovuto a qualcuno che dopo aver cercato la parola “amore” ha pensato bene che un gesto concreto/virtuale avrebbe meglio giovato alla sua relazione –, o “Luis Silvio” (30), si trovano casi per i quali si è in dubbio se siano dovuti a reale ignoranza. Infatti fino a dove resta possibile attribuire a eccessiva fretta nella digitazione: fisognomico, conoscienza, sufficente, coscenza, profiquo ecc.?Anche qui, ad avere un po’ di tempo, c’è materia a sufficienza per intrattenersi un poco, per riflettere, per interpretare. D’altronde a cosa servono le statistiche?

Cultura materiale

Cm #1. Tentativo di definizione 1

Recentemente, a fronte di una dichiarazione del mio interesse verso la cultura materiale, una persona – inglese (forse va precisato?) – mi ha chiesto «What do you mean?». Già… che cosa intendo?Il titolo di questo post potrebbe far credere che io voglia avventurarmi in una prova di autonoma definizione. In realtà ho pensato bene di riprendere in mano le pagine del volume dell’Enciclopedia Einaudi – opera mirabile – dedicate da Richard Bucaille e Jean-Marie Pesez alla voce “cultura materiale” (Enciclopedia Einaudi, IV: Costituzione-Divinazione, Einaudi, Torino 1978, pp. 271-305), al fine di segnare pro memoria (mea) alcuni punti e spunti senza cui non potrei procedere. Cominciamo con una parte della voce.L’approccio degli autori conforta e sostiene. Con la consapevolezza che «nonostante il suo significato globale appaia evidente – come spesso accade per le idee e le espressioni che il ricercatore usa quotidianamente [eccomi qui!] –, la nozione di cultura materiale continua ad essere, di fatto, imprecisa e insieme contraddistinta dall’illusione della trasparenza»; con la coscienza che dell’espressione viene fatto un uso tanto diffuso quanto indefinito, allora la strada da seguire non può scendere da un a priori che «non terrebbe conto in modo esauriente dei significati concreti» e dell’uso che i vari autori hanno fatto di questa idea. Per prima cosa la recensione degli usi; quindi, il bilancio; infine le considerazioni che se ne potranno trarre. (E qui è già una lezione di metodo.)È proprio ripercorrendo l’emergere della nozione e le sue “applicazioni”, che si scopre, scrivono Bucaille e Pesez, che se pure si tratta di idea variamente adattatasi alle esigenze epistemologiche di diverse discipline (scienze umane), la nozione di cultura materiale manifesta anche «una stabilità epistemologica» e una presenza costante tali da far pensare che «corrisponda a una necessità delle scienze umane e che la soddisfi» (pp. 271-272).Detto ciò, gli autori ripercorrono preistoria e storia della nozione, prima di tentarne la definizione.1. (Il substrato: le scienze umane) La preistoria della nozione (pp. 272-274) introduce nel mezzo di una “rottura epistemologica” (Althusser) (metà XIX sec. circa), quella preparata nel secolo dei Lumi e a inizio Ottocento, favorita da eventi politici, compagna di viaggio della rivoluzione industriale e della nascita degli stati dell’Europa che abbiamo conosciuto; una rivoluzione che, si noti, nonostante gli oppositori/tradizionalisti, riesce a «ottenere la fiducia dei […] contemporanei, per lo più sotto forma di cattedre d’insegnamento». Si tratta di un movimento che nasce da una nuova problematica ideologica – relatività e contingenza di ogni oggetto della scienza – e genera una nuova metodologia – sperimentazione pratica, confronto di dati, dimostrazione per prova e verifiche ecc. Fra le discipline coinvolte:- la preistoria, nascente con Boucher de Perthes: Antiquités celtiques et antédiluviennes (1847) e De l’homme antédiluvien (1860);- teoria della storia e dell’economia, con Karl Marx e Friedrich Engels: Manifest der kommunistischen Partei (1848), Das Kapital (1867);- antropologia sociale e culturale: Edward B. Tylor, Primitive Culture (1871), Lewis H. Morgan, Ancient Society (1877);- paleontologia: Charles Darwin, On the Origin of Species (1859);- fisiologia e medicina: Claude Bernard.Insomma, «semplificando alquanto, si può dire che è allora che il pragmatismo ha largamente la meglio sull’idealismo». E se pure non si può dire che la nozione di cultura materiale faccia allora la sua precisa comparsa, tuttavia «è allora che si elaborano le condizioni sociologiche e scientifiche» per la sua nascita.«Questa nozione […] diventa possibile dal momento in cui […] cambia la definizione delle finalità e dell’oggetto scientifico e si sviluppa una metodologia che presuppone il ricorso al concreto, al tangibile, al materiale», sia questo l’utensile e l’osso per l’archeologo, i dati monetari e le quantità di materie prime misurati da Marx, gli oggetti di diverse civiltà per gli antropologi, gli animali reali studiati da Darwin. E ancora si possono richiamare – per precisare questo substrato – gli oggetti (veramente) anonimi delle civiltà dissepolte contro gli oggetti d’arte, il materialismo storico di Marx, le collezioni etnografiche di oggetti nate un po’ ovunque ecc. Un vero e proprio Zeitgeist, che include le leggi sociali, la separazione fra Chiesa e Stato, il naturalismo di Zola ecc.Senza trascurare, segnalano gli autori, quella sociologia che, verso la fine del XIX secolo, per opera e nell’opera di Émile Durkheim faceva spazio anche agli «aspetti materiali della civiltà, quelli che, nella terminologia marxista, corrispondono al campo delle infrastrutture» (una sociologia diversa dall’attuale, e più simile all’odierna antropologia sociale e culturale). Benché poi Durkheim stesso si sia volto piuttosto alle sovrastrutture.(i)2. (La storia) La storia della nozione (pp. 275-277) prende avvio propriamente con l’inizio del XX secolo, non solo come contenuto indispensabile per le discipline già citate ma anche per questioni metodologiche, in particolare a opera «degli intellettuali che scoprono e diffondono il pensiero marxista». E il riferimento imprescindibile è naturalmente alla fondazione nel 1919 della Akademija istorii material’noj kul’tury, in Russia, con decreto di Lenin: conferma, scrivono gli autori, del «legame che c’è sempre stato tra l’idea di cultura materiale, il socialismo in genere e il marxismo» (e, preciserebbe forse qualcuno, motivo di tanto perdurante e ottuso “abbandono” e fraintendimento del tema). Ma anche «ingresso ufficiale della nozione nel campo della storia». E, fra 1920 e seconda guerra mondiale, storici – per lo più quelli che «guardavano al socialismo» – sono stati gli studiosi che se ne sono maggiormente occupati.Terreno fertile la Francia, in cui dopo gli sforzi per l’elaborazione di una storia nazionale «che legittimasse sul piano ideologico il nuovo Stato repubblicano e centralizzato», si assiste alla reazione di studiosi fra cui spiccano i nomi di Marc Bloch e Lucien Febvre, i fondatori del gruppo delle “Annales”, orientati a dare voce, anziché a re e avvenimenti eccezionali, ai “muti della storia”. Un «compito immenso», in effetti.Ma la storia della cultura materiale prosegue anche sotto le altre discipline: gli studi preistorici (anche perché non ha a disposizione documenti scritti) e l’antropologia di Durkheim e Marcel Mauss, raccolta nella redazione dell’“Année sociologique”. Anche se, come già detto, «l’antropologia, nonostante sembri aver contribuito notevolmente alla sostituzione di una storia della cultura alla storia di gesta, ha continuato tuttavia, per proprio conto, ad attribuire ai fenomeni materiali propriamente detti solo un’importanza secondaria», mostrando maggiore attenzione per i fenomeni simbolici e le rappresentazioni mentali. Fatte salve eccezioni insigni – vedi André Leroi-Gourhan – nel suo complesso l’antropologia «non si è mai interessata molto alla cultura materiale».3. (L’archeologia) Per proseguire nella storia della nozione (pp. 277-279), si deve tenere conto che nella fruttuosa relazione instaurata dagli storici con la cultura materiale, per quest’ultima s’insinua una difficoltà evidente, un limite: le fonti storiche, infatti, sono i documenti scritti, e tali che, «si rarefanno rapidamente man mano che si risale nel tempo».È stata l’archeologia, o meglio il metodo archeologico, a mostrare quale contributo la cultura materiale può dare anche a problematiche storiche. L’esempio più eccellente viene dalla Polonia del dopoguerra, dove alcuni storici, per dimostrare che le origini della loro nazione in nulla erano debitrici al mondo germanico, utilizzarono operazioni di scavo sistematico, dimostrando l’esistenza di una cultura originale. Era l’avvio dell’archeologia medievale, sviluppatasi anche in altri paesi europei; per esempio in Inghilterra, dove storici e archeologi insieme hanno tentato di porre rimedio «alle carenze delle fonti scritte», anche perché «la documentazione classica, scritta o visiva, può cogliere ampi settori della cultura materiale, ma non ne rende che un’immagine riflessa, soggettiva e già interpretata, e quindi necessita di cautele». Viceversa l’archeologia «mette direttamente in contatto con il materiale stesso, che si può toccare, esaminare, e interpretare, senza il pericolo d’errore dovuto alla soggettività della documentazione». Come indicava Leroi-Gourhan, solo «l’archeologia non ha limiti di documentazione nello spazio e nel tempo», fornendo un bacino di informazioni precise e numerose tali da consentire «sintesi generali e particolareggiate», per cui «gli storici contemporanei non sbagliano a fare sempre più assegnamento sulla documentazione loro offerta dagli archeologi».Tant’è che forse la cultura materiale è destinata a essere una sorta di «archeologia metodologicamente ed epistemologicamente rinnovata».Ma, aggiungiamo noi, il “destino”, rispetto all’anno di redazione della voce dell’Enciclopedia, dovrebbe essersi forse già compiuto?(continua)(i) Sul tema “sociologia e cultura materiale” torneremo in seguito, anche con riferimento al testo di Mario Gandolfo Giacomarra, Una sociologia della cultura materiale, Sellerio, Palermo 2004, che invero segue un percorso per noi non del tutto limpido nelle sue concatenazioni – senza con ciò voler certamente qui attribuire la causa all’autore –, percorso in cui si parla di antropologia e sociologia, di cultura materiale e semiotica, di operatori culturali e di problematiche museali, proponendo un interessante caso studio, ovvero le saline di Trapani.Nella Presentazione Giacomarra segnala come per lungo tempo sociologi (quelli della “Sociologia della cultura”, non tanto della “Sociologia dei processi culturali” come è chiamata oggi) e antropologi hanno faticato a incontrarsi sul terreno della “cultura”, laddove i primi, scrive, hanno inteso non l’«espressione di popoli o gruppi d’interesse etnologico» ma il «prodotto di operatori culturali che, di mestiere “producono cultura” o […] “producono eventi”»; mentre i secondi si sarebbero attenuti alla versione di Edward B. Tylor, quindi una cultura «accostata nelle società complesse ai dislivelli sociali, per cui si articolava in strati culturali diversi o si distingueva, contrapponendole, una cultura egemonica e una subalterna». Ora, prosegue l’autore, se per cultura materiale si intende «il complesso di attività lavorative tradizionali cui le comunità si dedicano, gli strumenti di lavoro di cui dispongono, le connesse strutture sociali e i relativi apparati simbolici», e se a lungo di ciò si sono occupati gli antropologi, è tuttavia da considerare che «nell’uso delle tecniche tradizionali di produzione e lavorazione non c’è solo una dimensione culturale, ma ce n’è anche una sociale tutta da investigare». Di qui l’idea di proporre una “sociologia della cultura materiale”, dice, «non per inventare nuove sigle ma per ampliare l’ambito di interesse della sociologia della cultura».E qui particolarmente abbiamo per ora difficoltà a seguirlo, nella Presentazione come nello sviluppo che del tema viene dato all’interno del libro: «Il sociologo della cultura, colui che accentra i suoi interessi sugli operatori e i promotori della cultura, può a sua volta cogliere il significato e il senso del valore semiotico della cultura materiale e delle iniziative intese a documentarla, tutelarla, valorizzarla e offrirla alla fruizione. Si apre così agli aspetti sociologici della complessa problematica museale, nel passaggio dal valore d’uso al valore segno degli oggetti» – è una sensazione, o si sta dicendo che l’oggetto entra nel museo solo in quanto trasfigurato in segno? sarà questo il motivo per cui fatichiamo a seguirlo? – «dal tempo in cui essi servivano alla produzione a quello in cui diventano testimonianze di realtà trascorse ma ancora avvertite come proprie delle comunità interessate».Ma su questo testo, e sulle perplessità in merito, è nostra intenzione ritornare, per capire se il difetto sia in noi o, in qualche modo, nelle tesi proposte.

Recentemente, a fronte di una dichiarazione del mio interesse verso la cultura materiale, una persona – inglese (forse va precisato?) – mi ha chiesto «What do you mean?». Già… che cosa intendo?Il titolo di questo post potrebbe far credere che io voglia avventurarmi in una prova di autonoma definizione. In realtà ho pensato bene di riprendere in mano le pagine del volume dell’Enciclopedia Einaudi – opera mirabile – dedicate da Richard Bucaille e Jean-Marie Pesez alla voce “cultura materiale” (Enciclopedia Einaudi, IV: Costituzione-Divinazione, Einaudi, Torino 1978, pp. 271-305), al fine di segnare pro memoria (mea) alcuni punti e spunti senza cui non potrei procedere. Cominciamo con una parte della voce.L’approccio degli autori conforta e sostiene. Con la consapevolezza che «nonostante il suo significato globale appaia evidente – come spesso accade per le idee e le espressioni che il ricercatore usa quotidianamente [eccomi qui!] –, la nozione di cultura materiale continua ad essere, di fatto, imprecisa e insieme contraddistinta dall’illusione della trasparenza»; con la coscienza che dell’espressione viene fatto un uso tanto diffuso quanto indefinito, allora la strada da seguire non può scendere da un a priori che «non terrebbe conto in modo esauriente dei significati concreti» e dell’uso che i vari autori hanno fatto di questa idea. Per prima cosa la recensione degli usi; quindi, il bilancio; infine le considerazioni che se ne potranno trarre. (E qui è già una lezione di metodo.)È proprio ripercorrendo l’emergere della nozione e le sue “applicazioni”, che si scopre, scrivono Bucaille e Pesez, che se pure si tratta di idea variamente adattatasi alle esigenze epistemologiche di diverse discipline (scienze umane), la nozione di cultura materiale manifesta anche «una stabilità epistemologica» e una presenza costante tali da far pensare che «corrisponda a una necessità delle scienze umane e che la soddisfi» (pp. 271-272).Detto ciò, gli autori ripercorrono preistoria e storia della nozione, prima di tentarne la definizione.1. (Il substrato: le scienze umane) La preistoria della nozione (pp. 272-274) introduce nel mezzo di una “rottura epistemologica” (Althusser) (metà XIX sec. circa), quella preparata nel secolo dei Lumi e a inizio Ottocento, favorita da eventi politici, compagna di viaggio della rivoluzione industriale e della nascita degli stati dell’Europa che abbiamo conosciuto; una rivoluzione che, si noti, nonostante gli oppositori/tradizionalisti, riesce a «ottenere la fiducia dei […] contemporanei, per lo più sotto forma di cattedre d’insegnamento». Si tratta di un movimento che nasce da una nuova problematica ideologica – relatività e contingenza di ogni oggetto della scienza – e genera una nuova metodologia – sperimentazione pratica, confronto di dati, dimostrazione per prova e verifiche ecc. Fra le discipline coinvolte:- la preistoria, nascente con Boucher de Perthes: Antiquités celtiques et antédiluviennes (1847) e De l’homme antédiluvien (1860);- teoria della storia e dell’economia, con Karl Marx e Friedrich Engels: Manifest der kommunistischen Partei (1848), Das Kapital (1867);- antropologia sociale e culturale: Edward B. Tylor, Primitive Culture (1871), Lewis H. Morgan, Ancient Society (1877);- paleontologia: Charles Darwin, On the Origin of Species (1859);- fisiologia e medicina: Claude Bernard.Insomma, «semplificando alquanto, si può dire che è allora che il pragmatismo ha largamente la meglio sull’idealismo». E se pure non si può dire che la nozione di cultura materiale faccia allora la sua precisa comparsa, tuttavia «è allora che si elaborano le condizioni sociologiche e scientifiche» per la sua nascita.«Questa nozione […] diventa possibile dal momento in cui […] cambia la definizione delle finalità e dell’oggetto scientifico e si sviluppa una metodologia che presuppone il ricorso al concreto, al tangibile, al materiale», sia questo l’utensile e l’osso per l’archeologo, i dati monetari e le quantità di materie prime misurati da Marx, gli oggetti di diverse civiltà per gli antropologi, gli animali reali studiati da Darwin. E ancora si possono richiamare – per precisare questo substrato – gli oggetti (veramente) anonimi delle civiltà dissepolte contro gli oggetti d’arte, il materialismo storico di Marx, le collezioni etnografiche di oggetti nate un po’ ovunque ecc. Un vero e proprio Zeitgeist, che include le leggi sociali, la separazione fra Chiesa e Stato, il naturalismo di Zola ecc.Senza trascurare, segnalano gli autori, quella sociologia che, verso la fine del XIX secolo, per opera e nell’opera di Émile Durkheim faceva spazio anche agli «aspetti materiali della civiltà, quelli che, nella terminologia marxista, corrispondono al campo delle infrastrutture» (una sociologia diversa dall’attuale, e più simile all’odierna antropologia sociale e culturale). Benché poi Durkheim stesso si sia volto piuttosto alle sovrastrutture.(i)2. (La storia) La storia della nozione (pp. 275-277) prende avvio propriamente con l’inizio del XX secolo, non solo come contenuto indispensabile per le discipline già citate ma anche per questioni metodologiche, in particolare a opera «degli intellettuali che scoprono e diffondono il pensiero marxista». E il riferimento imprescindibile è naturalmente alla fondazione nel 1919 della Akademija istorii material’noj kul’tury, in Russia, con decreto di Lenin: conferma, scrivono gli autori, del «legame che c’è sempre stato tra l’idea di cultura materiale, il socialismo in genere e il marxismo» (e, preciserebbe forse qualcuno, motivo di tanto perdurante e ottuso “abbandono” e fraintendimento del tema). Ma anche «ingresso ufficiale della nozione nel campo della storia». E, fra 1920 e seconda guerra mondiale, storici – per lo più quelli che «guardavano al socialismo» – sono stati gli studiosi che se ne sono maggiormente occupati.Terreno fertile la Francia, in cui dopo gli sforzi per l’elaborazione di una storia nazionale «che legittimasse sul piano ideologico il nuovo Stato repubblicano e centralizzato», si assiste alla reazione di studiosi fra cui spiccano i nomi di Marc Bloch e Lucien Febvre, i fondatori del gruppo delle “Annales”, orientati a dare voce, anziché a re e avvenimenti eccezionali, ai “muti della storia”. Un «compito immenso», in effetti.Ma la storia della cultura materiale prosegue anche sotto le altre discipline: gli studi preistorici (anche perché non ha a disposizione documenti scritti) e l’antropologia di Durkheim e Marcel Mauss, raccolta nella redazione dell’“Année sociologique”. Anche se, come già detto, «l’antropologia, nonostante sembri aver contribuito notevolmente alla sostituzione di una storia della cultura alla storia di gesta, ha continuato tuttavia, per proprio conto, ad attribuire ai fenomeni materiali propriamente detti solo un’importanza secondaria», mostrando maggiore attenzione per i fenomeni simbolici e le rappresentazioni mentali. Fatte salve eccezioni insigni – vedi André Leroi-Gourhan – nel suo complesso l’antropologia «non si è mai interessata molto alla cultura materiale».3. (L’archeologia) Per proseguire nella storia della nozione (pp. 277-279), si deve tenere conto che nella fruttuosa relazione instaurata dagli storici con la cultura materiale, per quest’ultima s’insinua una difficoltà evidente, un limite: le fonti storiche, infatti, sono i documenti scritti, e tali che, «si rarefanno rapidamente man mano che si risale nel tempo».È stata l’archeologia, o meglio il metodo archeologico, a mostrare quale contributo la cultura materiale può dare anche a problematiche storiche. L’esempio più eccellente viene dalla Polonia del dopoguerra, dove alcuni storici, per dimostrare che le origini della loro nazione in nulla erano debitrici al mondo germanico, utilizzarono operazioni di scavo sistematico, dimostrando l’esistenza di una cultura originale. Era l’avvio dell’archeologia medievale, sviluppatasi anche in altri paesi europei; per esempio in Inghilterra, dove storici e archeologi insieme hanno tentato di porre rimedio «alle carenze delle fonti scritte», anche perché «la documentazione classica, scritta o visiva, può cogliere ampi settori della cultura materiale, ma non ne rende che un’immagine riflessa, soggettiva e già interpretata, e quindi necessita di cautele». Viceversa l’archeologia «mette direttamente in contatto con il materiale stesso, che si può toccare, esaminare, e interpretare, senza il pericolo d’errore dovuto alla soggettività della documentazione». Come indicava Leroi-Gourhan, solo «l’archeologia non ha limiti di documentazione nello spazio e nel tempo», fornendo un bacino di informazioni precise e numerose tali da consentire «sintesi generali e particolareggiate», per cui «gli storici contemporanei non sbagliano a fare sempre più assegnamento sulla documentazione loro offerta dagli archeologi».Tant’è che forse la cultura materiale è destinata a essere una sorta di «archeologia metodologicamente ed epistemologicamente rinnovata».Ma, aggiungiamo noi, il “destino”, rispetto all’anno di redazione della voce dell’Enciclopedia, dovrebbe essersi forse già compiuto?(continua)(i) Sul tema “sociologia e cultura materiale” torneremo in seguito, anche con riferimento al testo di Mario Gandolfo Giacomarra, Una sociologia della cultura materiale, Sellerio, Palermo 2004, che invero segue un percorso per noi non del tutto limpido nelle sue concatenazioni – senza con ciò voler certamente qui attribuire la causa all’autore –, percorso in cui si parla di antropologia e sociologia, di cultura materiale e semiotica, di operatori culturali e di problematiche museali, proponendo un interessante caso studio, ovvero le saline di Trapani.Nella Presentazione Giacomarra segnala come per lungo tempo sociologi (quelli della “Sociologia della cultura”, non tanto della “Sociologia dei processi culturali” come è chiamata oggi) e antropologi hanno faticato a incontrarsi sul terreno della “cultura”, laddove i primi, scrive, hanno inteso non l’«espressione di popoli o gruppi d’interesse etnologico» ma il «prodotto di operatori culturali che, di mestiere “producono cultura” o […] “producono eventi”»; mentre i secondi si sarebbero attenuti alla versione di Edward B. Tylor, quindi una cultura «accostata nelle società complesse ai dislivelli sociali, per cui si articolava in strati culturali diversi o si distingueva, contrapponendole, una cultura egemonica e una subalterna». Ora, prosegue l’autore, se per cultura materiale si intende «il complesso di attività lavorative tradizionali cui le comunità si dedicano, gli strumenti di lavoro di cui dispongono, le connesse strutture sociali e i relativi apparati simbolici», e se a lungo di ciò si sono occupati gli antropologi, è tuttavia da considerare che «nell’uso delle tecniche tradizionali di produzione e lavorazione non c’è solo una dimensione culturale, ma ce n’è anche una sociale tutta da investigare». Di qui l’idea di proporre una “sociologia della cultura materiale”, dice, «non per inventare nuove sigle ma per ampliare l’ambito di interesse della sociologia della cultura».E qui particolarmente abbiamo per ora difficoltà a seguirlo, nella Presentazione come nello sviluppo che del tema viene dato all’interno del libro: «Il sociologo della cultura, colui che accentra i suoi interessi sugli operatori e i promotori della cultura, può a sua volta cogliere il significato e il senso del valore semiotico della cultura materiale e delle iniziative intese a documentarla, tutelarla, valorizzarla e offrirla alla fruizione. Si apre così agli aspetti sociologici della complessa problematica museale, nel passaggio dal valore d’uso al valore segno degli oggetti» – è una sensazione, o si sta dicendo che l’oggetto entra nel museo solo in quanto trasfigurato in segno? sarà questo il motivo per cui fatichiamo a seguirlo? – «dal tempo in cui essi servivano alla produzione a quello in cui diventano testimonianze di realtà trascorse ma ancora avvertite come proprie delle comunità interessate».Ma su questo testo, e sulle perplessità in merito, è nostra intenzione ritornare, per capire se il difetto sia in noi o, in qualche modo, nelle tesi proposte.

Petizione per un museo

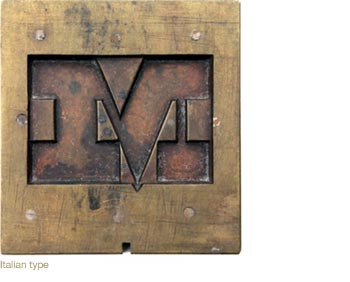

Quel che segnalo è uno strumento, in primis, e poi i suoi possibili contenuti.Esiste online un servizio – iPetitions – che consente di pubblicare e attivare, gratuitamente, petizioni su temi, problemi e proposte che si ritengano di rilievo (naturalmente senza alcuna responsabilità da parte dei gestori per i contenuti espressi nei testi). Nella home del sito è scritto che «le petizioni online possono essere uno strumento molto efficace, ben più di una petizione su carta», perché consente di raccogliere sostegno e firme (fino a 100.000, è dichiarato) da ogni parte del mondo. «Per trasformare la tua petizione in un successo, non hai bisogno di un grosso budget. Una petizione online può veramente cambiare il mondo».Il servizio consente di personalizzare anche graficamente la propria petizione, attivare filtri ad hoc e di avere un database aggiornato relativo alle firme raccolte.Quel che ci interessa in questa sede, però, non è tanto creare ora la nostra personale petizione (magari sul tema del dottorato), bensì notare che la possibilità che il sito offre di operare ricerche su tutte le petizioni pubblicate consente di trovare numerose curiosità, e magari di trarne, in alcuni casi, qualche considerazione.Per esempio Paris Hilton totalizza cento petizioni, a partire da Free us from Paris Hilton («… She needs to learn that her actions have consequences»… ma d’altronde non ci pare l’unica), tante quante si trovano digitando school. Se invece digitiamo museum sono quattordici i risultati che escono, fra cui varie petizioni per salvare questo o quel museo, oppure per sostenerne le attività. Per esempio Save Minster Rural Life Museum (petizione chiusa il 30 aprile scorso), oppure Petition to save the London Type Museum: «Its collections are vast, representing nearly all of the world’s written languages in their historic printed form. It is a timeline in letters, a record of printed history from the earliest days through the present. It is also the last place where Monotype technicians continue to manually cut typefaces».Ed è infatti dal sito del Museo che abbiamo tratto l’immagine sopra riportata. Per scoprire poi dal blog della Type Museum Society – fermo al 15 giugno 2006 – che a fine maggio 2006 ha chiuso i battenti. Se non che il sito typemuseum.org di fatto dichiara che attualmente il museo è in fase di sviluppo e riorganizzazione, che si cercano volontari per attività di ogni genere relative alle collezioni, e che le visite sono possibili ogni primo mercoledì del mese.Oltre a inviare richiesta per ulteriori informazioni, di cui daremo conto,(i) in attesa di un primo mercoledì del mese in quel di Londra, abbiamo nel frattempo fatto qualche giretto presso l’amico G. O’Ogle, al quale, per esempio abbiamo potuto strappare niente meno che il Type Museum: Planning for 2006 – 2011, che illustra stato attuale e obiettivi futuri per numerosi e dettagliati aspetti del Museo stesso. Nella pagina originale è presente un .pdf scaricabile, da mettere da parte…(i) In data 29 maggio riceviamo una cortese risposta dai responsabili del museo: «We are sorry there is little information we can give you at present as we are in the process of making an agreement with the Science Museum regarding our future but hope that shortly a press announcement will be made as to out future. We are unable at this stage to receive visitors».

Quel che segnalo è uno strumento, in primis, e poi i suoi possibili contenuti.Esiste online un servizio – iPetitions – che consente di pubblicare e attivare, gratuitamente, petizioni su temi, problemi e proposte che si ritengano di rilievo (naturalmente senza alcuna responsabilità da parte dei gestori per i contenuti espressi nei testi). Nella home del sito è scritto che «le petizioni online possono essere uno strumento molto efficace, ben più di una petizione su carta», perché consente di raccogliere sostegno e firme (fino a 100.000, è dichiarato) da ogni parte del mondo. «Per trasformare la tua petizione in un successo, non hai bisogno di un grosso budget. Una petizione online può veramente cambiare il mondo».Il servizio consente di personalizzare anche graficamente la propria petizione, attivare filtri ad hoc e di avere un database aggiornato relativo alle firme raccolte.Quel che ci interessa in questa sede, però, non è tanto creare ora la nostra personale petizione (magari sul tema del dottorato), bensì notare che la possibilità che il sito offre di operare ricerche su tutte le petizioni pubblicate consente di trovare numerose curiosità, e magari di trarne, in alcuni casi, qualche considerazione.Per esempio Paris Hilton totalizza cento petizioni, a partire da Free us from Paris Hilton («… She needs to learn that her actions have consequences»… ma d’altronde non ci pare l’unica), tante quante si trovano digitando school. Se invece digitiamo museum sono quattordici i risultati che escono, fra cui varie petizioni per salvare questo o quel museo, oppure per sostenerne le attività. Per esempio Save Minster Rural Life Museum (petizione chiusa il 30 aprile scorso), oppure Petition to save the London Type Museum: «Its collections are vast, representing nearly all of the world’s written languages in their historic printed form. It is a timeline in letters, a record of printed history from the earliest days through the present. It is also the last place where Monotype technicians continue to manually cut typefaces».Ed è infatti dal sito del Museo che abbiamo tratto l’immagine sopra riportata. Per scoprire poi dal blog della Type Museum Society – fermo al 15 giugno 2006 – che a fine maggio 2006 ha chiuso i battenti. Se non che il sito typemuseum.org di fatto dichiara che attualmente il museo è in fase di sviluppo e riorganizzazione, che si cercano volontari per attività di ogni genere relative alle collezioni, e che le visite sono possibili ogni primo mercoledì del mese.Oltre a inviare richiesta per ulteriori informazioni, di cui daremo conto,(i) in attesa di un primo mercoledì del mese in quel di Londra, abbiamo nel frattempo fatto qualche giretto presso l’amico G. O’Ogle, al quale, per esempio abbiamo potuto strappare niente meno che il Type Museum: Planning for 2006 – 2011, che illustra stato attuale e obiettivi futuri per numerosi e dettagliati aspetti del Museo stesso. Nella pagina originale è presente un .pdf scaricabile, da mettere da parte…(i) In data 29 maggio riceviamo una cortese risposta dai responsabili del museo: «We are sorry there is little information we can give you at present as we are in the process of making an agreement with the Science Museum regarding our future but hope that shortly a press announcement will be made as to out future. We are unable at this stage to receive visitors».

Nanomondi. Homo tangens?

Marco Peloi, Nanomondi.Scienza, tecnica ed estetica del mondo a dieci alla meno nove metri,AREA Science Park, Trieste 2007Presentato il 18 maggio in occasione della Festa dell’editoria scientifica, prima edizione, a Trieste, il volume costituisce un utilissimo percorso attraverso le nanoscienze e le nanotecnologie, dall’osservazione delle strutture a 10 alla meno 9, fino alla loro “fabbricazione” e a molte delle prevedibili o già attuali applicazioni. Un percorso nel quale ruolo di rilievo è dato agli strumenti, vero centro propulsore della rivoluzione che ha preso avvio – dopo le intuizioni di Richard P. Feynman, There is a Plenty of Room at the Bottom (1959) – appunto con l’introduzione di strumentazioni adeguate per osservare (“vedere”) quel che avviene “laggiù in fondo”. Si va allora dalla microscopia elettronica a quella a sonda, all’ottica avanzata a fluorescenza; per passare alle tecniche top-down e bottom-up per la costruzione delle nanostrutture, dalla litografia all’assemblaggio.Senza entrare nel dettaglio, ci piace piuttosto annotare, anche a seguito dell’intervento di domenica 20 maggio, durante la stessa manifestazione, di Stefano Preti di Ape Research (che sviluppa ricerca e ha prodotto molti fra gli strumenti utilizzati presso l’Area Park Science, come quelli usati per realizzare le belle immagini che corredano i testi del volume), che appunto laggiù, dove l’occhio umano non arriva e dove neppure le leggi della fisica e della chimica che conosciamo hanno valore, “osservare” è verbo più adatto e corretto che “guardare”. O, data la conformazione delle punte/sonda che rilevano le strutture, sarebbe ancora meglio parlare di “toccare”. Dall’homo videns all’homo tangens?

Marco Peloi, Nanomondi.Scienza, tecnica ed estetica del mondo a dieci alla meno nove metri,AREA Science Park, Trieste 2007Presentato il 18 maggio in occasione della Festa dell’editoria scientifica, prima edizione, a Trieste, il volume costituisce un utilissimo percorso attraverso le nanoscienze e le nanotecnologie, dall’osservazione delle strutture a 10 alla meno 9, fino alla loro “fabbricazione” e a molte delle prevedibili o già attuali applicazioni. Un percorso nel quale ruolo di rilievo è dato agli strumenti, vero centro propulsore della rivoluzione che ha preso avvio – dopo le intuizioni di Richard P. Feynman, There is a Plenty of Room at the Bottom (1959) – appunto con l’introduzione di strumentazioni adeguate per osservare (“vedere”) quel che avviene “laggiù in fondo”. Si va allora dalla microscopia elettronica a quella a sonda, all’ottica avanzata a fluorescenza; per passare alle tecniche top-down e bottom-up per la costruzione delle nanostrutture, dalla litografia all’assemblaggio.Senza entrare nel dettaglio, ci piace piuttosto annotare, anche a seguito dell’intervento di domenica 20 maggio, durante la stessa manifestazione, di Stefano Preti di Ape Research (che sviluppa ricerca e ha prodotto molti fra gli strumenti utilizzati presso l’Area Park Science, come quelli usati per realizzare le belle immagini che corredano i testi del volume), che appunto laggiù, dove l’occhio umano non arriva e dove neppure le leggi della fisica e della chimica che conosciamo hanno valore, “osservare” è verbo più adatto e corretto che “guardare”. O, data la conformazione delle punte/sonda che rilevano le strutture, sarebbe ancora meglio parlare di “toccare”. Dall’homo videns all’homo tangens?