Non lasciamo cadere le parole. Parliamone ancora. Giacché – encore, je sais! – se ci son luoghi dove si crede di poter separare presso che completamente la parola dall’esposizione, rimandando la prima in altra sede, separata, come una nota a fine libro, ve ne sono altri dove si entra e par d’essere fra le pagine di un libro di enormi dimensioni. Roba da paese delle meraviglie… se non fosse che un museo è un museo, o dovrebbe esserlo, quindi non dovrebbe ridursi a far da reggi-libro. La riflessione ci è venuta visitando il Civico Museo del mare di Trieste, e non tanto per il museo in sé, ma per l’esposizione attualmente in corso – che del resto con l’allestimento museale s’intreccia – Squeri e Cantieri a Trieste tra Settecento e Ottocento, che ripercorre appunto le vicende della prima cantieristica triestina. E lo fa con molti, grandi pannelli, disposti in successione – non sempre chiarissima passando da una parete all’altra – nelle sale del I e del II piano del museo stesso. Come leggiamo dal comunicato stampa «è stata autonomamente organizzata con le forze e col personale comunale del Museo», però ha anche alle spalle tre sponsor, fra cui Fincantieri. E se certo grande impegno deve essere stato speso nella ricerca e nello studio, non altrettanto si può dire sia stato profuso per la realizzazione dei pannelli che in questa mostra con vocazione didattica hanno ruolo centrale. Né nella loro chiara integrazione con gli allestimenti, che attingono a materiali del museo, ma senza che sia ben chiarita la distinzione fra ciò che riguarda la mostra e quella che è l’esposizione permanente.Ricordiamo ora quanto scrivevano Lanfranco Binni e Giovanni Pinna, Museo, Garzanti, Milano 1989, pp. 88 ss., ovvero che il museo moderno – cioè quello in cui alle funzioni di conservazione si aggiungono quelle sociali, didattiche, di trasferimento della cultura prodotta – ha la propria centralità nell’esposizione permanente, in cui esprime il proprio “messaggio educativo”. Un messaggio, o contenuto, che deve prima di tutto “riconoscere” e poi applicare, eseguire, realizzare. Ma gli autori ricordano anche che l’«esposizione del museo, e cioè la realizzazione pratica del messaggio culturale, non è infatti, o non deve essere, solo una trasposizione grafica o in oggetti di idee scientifiche […] ma essa ha come caratteristica fondamentale, inscindibile dalla natura stessa dell’istituzione, il potere di essere contemporaneamente spettacolo e scienza, spettacolo e arte o spettacolo e storia» (ivi, p. 94); e ancora: «Il museologo deve […] assumersi la responsabilità di costruire il messaggio culturale solo attraverso le esposizioni, senza delegare questa funzione a supporti diversi dalle esposizioni stesse» (ivi, p. 95) (questo da riferire ad altri casi, non al museo triestino). Infine: «Vi è spesso […] fra i museologi la tendenza a trasferire nelle esposizioni il lavoro di ricerca scientifica o di scavo senza operare alcuna interpretazione del materiale in chiave museologica […]» (ivi, p. 96).Non abbiamo citato questi brani perché riteniamo che nel Museo del mare si riscontrino tutti i difetti che esse lasciano intendere; piuttosto per rammentarci che fra gli estremi – troppo testo, nessun testo – ci sono ottime vie di mezzo, quelle in cui l’informazione scritta sostiene l’esposizione di oggetti e materiali, i quali a loro volta vivificano e danno corpo al racconto letto, o ascoltato (ché informazioni come quelle contenute nei pannelli sovente sono affidate agli abili animatori e operatori culturali variamente attivi nei musei). Che questa relazione sia possibile se ne ha testimonianza nello stesso Museo del mare, dove al piano terra è stata allestita la mostra dedicata a Carlo Sciarrelli. Architetto del mare (prorogata fino al 6 gennaio 2008). Certo un secolo di cantieristica non è comparabile con una mostra monografica; ma, appunto, l’equilibrio del messaggio e della sua trasmissione sono nelle mani dei curatori. E, almeno, i pannelli ai piani I e II potevano essere altrimenti, con maggiore cura grafica, fatti – considerando che di pannelli e non brochure ingigantite, e comunque mal fatte, si trattava.

Non lasciamo cadere le parole. Parliamone ancora. Giacché – encore, je sais! – se ci son luoghi dove si crede di poter separare presso che completamente la parola dall’esposizione, rimandando la prima in altra sede, separata, come una nota a fine libro, ve ne sono altri dove si entra e par d’essere fra le pagine di un libro di enormi dimensioni. Roba da paese delle meraviglie… se non fosse che un museo è un museo, o dovrebbe esserlo, quindi non dovrebbe ridursi a far da reggi-libro. La riflessione ci è venuta visitando il Civico Museo del mare di Trieste, e non tanto per il museo in sé, ma per l’esposizione attualmente in corso – che del resto con l’allestimento museale s’intreccia – Squeri e Cantieri a Trieste tra Settecento e Ottocento, che ripercorre appunto le vicende della prima cantieristica triestina. E lo fa con molti, grandi pannelli, disposti in successione – non sempre chiarissima passando da una parete all’altra – nelle sale del I e del II piano del museo stesso. Come leggiamo dal comunicato stampa «è stata autonomamente organizzata con le forze e col personale comunale del Museo», però ha anche alle spalle tre sponsor, fra cui Fincantieri. E se certo grande impegno deve essere stato speso nella ricerca e nello studio, non altrettanto si può dire sia stato profuso per la realizzazione dei pannelli che in questa mostra con vocazione didattica hanno ruolo centrale. Né nella loro chiara integrazione con gli allestimenti, che attingono a materiali del museo, ma senza che sia ben chiarita la distinzione fra ciò che riguarda la mostra e quella che è l’esposizione permanente.Ricordiamo ora quanto scrivevano Lanfranco Binni e Giovanni Pinna, Museo, Garzanti, Milano 1989, pp. 88 ss., ovvero che il museo moderno – cioè quello in cui alle funzioni di conservazione si aggiungono quelle sociali, didattiche, di trasferimento della cultura prodotta – ha la propria centralità nell’esposizione permanente, in cui esprime il proprio “messaggio educativo”. Un messaggio, o contenuto, che deve prima di tutto “riconoscere” e poi applicare, eseguire, realizzare. Ma gli autori ricordano anche che l’«esposizione del museo, e cioè la realizzazione pratica del messaggio culturale, non è infatti, o non deve essere, solo una trasposizione grafica o in oggetti di idee scientifiche […] ma essa ha come caratteristica fondamentale, inscindibile dalla natura stessa dell’istituzione, il potere di essere contemporaneamente spettacolo e scienza, spettacolo e arte o spettacolo e storia» (ivi, p. 94); e ancora: «Il museologo deve […] assumersi la responsabilità di costruire il messaggio culturale solo attraverso le esposizioni, senza delegare questa funzione a supporti diversi dalle esposizioni stesse» (ivi, p. 95) (questo da riferire ad altri casi, non al museo triestino). Infine: «Vi è spesso […] fra i museologi la tendenza a trasferire nelle esposizioni il lavoro di ricerca scientifica o di scavo senza operare alcuna interpretazione del materiale in chiave museologica […]» (ivi, p. 96).Non abbiamo citato questi brani perché riteniamo che nel Museo del mare si riscontrino tutti i difetti che esse lasciano intendere; piuttosto per rammentarci che fra gli estremi – troppo testo, nessun testo – ci sono ottime vie di mezzo, quelle in cui l’informazione scritta sostiene l’esposizione di oggetti e materiali, i quali a loro volta vivificano e danno corpo al racconto letto, o ascoltato (ché informazioni come quelle contenute nei pannelli sovente sono affidate agli abili animatori e operatori culturali variamente attivi nei musei). Che questa relazione sia possibile se ne ha testimonianza nello stesso Museo del mare, dove al piano terra è stata allestita la mostra dedicata a Carlo Sciarrelli. Architetto del mare (prorogata fino al 6 gennaio 2008). Certo un secolo di cantieristica non è comparabile con una mostra monografica; ma, appunto, l’equilibrio del messaggio e della sua trasmissione sono nelle mani dei curatori. E, almeno, i pannelli ai piani I e II potevano essere altrimenti, con maggiore cura grafica, fatti – considerando che di pannelli e non brochure ingigantite, e comunque mal fatte, si trattava. Anche il racconto su Carlo Sciarrelli (1934-2006) – autore di 140 barche e del libro Lo yacht, origine ed evoluzione del veliero (Mursia 1970), « il testo di nautica più letto» in Italia – si affida alla parola: a testi di vari autori, citazioni, e infine documenti video, che permettono di “conoscere” meglio la persona, sentirne lo spirito particolare, ricercandolo poi nei progetti e nei modelli esposti, nei libri tratti dalla sua biblioteca (come l’Orlando furioso!), nella curiosa striscia di cartoncino che Sciarrelli teneva dietro il suo tavolo da disegno, sulla quale sono riportati i nomi di 137 imbarcazioni progettate, e l’autovalutazione del progettista stesso, indicata da un asterisco: «il giudizio sulla corrispondenza tra opera realizzata e la sua ragion d’essere; secondo due parametri: l’utilità e la bellezza».

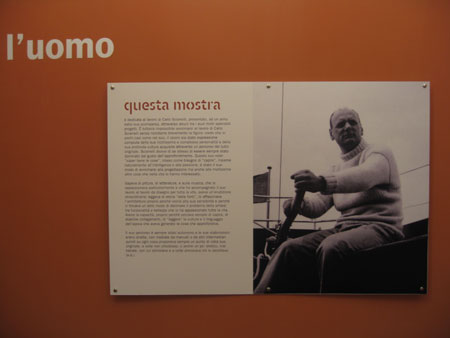

Anche il racconto su Carlo Sciarrelli (1934-2006) – autore di 140 barche e del libro Lo yacht, origine ed evoluzione del veliero (Mursia 1970), « il testo di nautica più letto» in Italia – si affida alla parola: a testi di vari autori, citazioni, e infine documenti video, che permettono di “conoscere” meglio la persona, sentirne lo spirito particolare, ricercandolo poi nei progetti e nei modelli esposti, nei libri tratti dalla sua biblioteca (come l’Orlando furioso!), nella curiosa striscia di cartoncino che Sciarrelli teneva dietro il suo tavolo da disegno, sulla quale sono riportati i nomi di 137 imbarcazioni progettate, e l’autovalutazione del progettista stesso, indicata da un asterisco: «il giudizio sulla corrispondenza tra opera realizzata e la sua ragion d’essere; secondo due parametri: l’utilità e la bellezza». Ed è così, fra video e pannelli, e immagini, che emergono sia l’uomo sia il progettista, sia tutto quel che si muoveva intorno, dai clienti – per esempio quelli che lo perseguitavano con la telefonata del sogno, ovvero descrivendogli e chiedendogli di realizzare la loro barca dei sogni – ai cantieri, perché – è scritto – «non si può comprendere Sciarrelli senza i cantieri a cui ha affidato la realizzazione dei suoi progetti. Sciarrelli praticava i cantieri, li frequentava, amava confrontarsi con le maestranze tanto quanto all’opposto era lontano dai processori, dai computer. L’antica scienza artigiana era per lui essenziale per una progettazione che trovava compimento esclusivamente al momento della produzione; dalla bozza di progetto al dettaglio tutto l’iter era seguito da Sciarrelli in un confronto da cui sono scaturite le sue barche». Anche se siamo certi, comunque, che non necessariamente il computer tiene lontano chi ha passione da cantieri, laboratori o magazzini, è però importante capire la varietà di interessi di Sciarrelli, l’ampiezza del suo sguardo. Leggiamo degli studi all’Istituto tecnico industriale, del lavoro come fuochista nei treni (era figlio di un ferroviere), e poi della passione per le barche – come dichiarava, infatti, a interessarlo erano le barche, non tanto il mare –, la formazione da autodidatta, in architettura, arte, nautica…

Ed è così, fra video e pannelli, e immagini, che emergono sia l’uomo sia il progettista, sia tutto quel che si muoveva intorno, dai clienti – per esempio quelli che lo perseguitavano con la telefonata del sogno, ovvero descrivendogli e chiedendogli di realizzare la loro barca dei sogni – ai cantieri, perché – è scritto – «non si può comprendere Sciarrelli senza i cantieri a cui ha affidato la realizzazione dei suoi progetti. Sciarrelli praticava i cantieri, li frequentava, amava confrontarsi con le maestranze tanto quanto all’opposto era lontano dai processori, dai computer. L’antica scienza artigiana era per lui essenziale per una progettazione che trovava compimento esclusivamente al momento della produzione; dalla bozza di progetto al dettaglio tutto l’iter era seguito da Sciarrelli in un confronto da cui sono scaturite le sue barche». Anche se siamo certi, comunque, che non necessariamente il computer tiene lontano chi ha passione da cantieri, laboratori o magazzini, è però importante capire la varietà di interessi di Sciarrelli, l’ampiezza del suo sguardo. Leggiamo degli studi all’Istituto tecnico industriale, del lavoro come fuochista nei treni (era figlio di un ferroviere), e poi della passione per le barche – come dichiarava, infatti, a interessarlo erano le barche, non tanto il mare –, la formazione da autodidatta, in architettura, arte, nautica… La laurea Sciarrelli l’ha ricevuta nel 2003, dall’università Iuav di Venezia. E non stupisce, sia per il rilievo del suo lavoro sia perché, in questo, troviamo anche un progetto di motoscafo per Venezia, che Sciarrelli stesso così descriveva: «L’idea generale dello scafo nasce come realizzazione possibile di una idea che da tempo il mio vecchio amico (con cui ho fatto molte navigazioni in regate d’alto mare) ing. Giorgio Galletti, titolare di uno studio di progettazione idraulica, mi ha rivelato e che è perfetta ed affascinante. A me è stato richiesto di darle una forma navale pratica e realistica e la mia parte è la tavola a fianco [in esposizione] che propone un taxi con dislocamento a mezzo carico di 2,8 tonnellate, con velocità di lavoro ottima di 9 nodi. Uno scafo che non produce assolutamente alcuna onda, beve l’acqua nel suo interno e la risputa fuori a poppa. Può con opportuni filtri, anche pulire lo sporco altrui in sospensione nell’acqua. Il principio è geniale, perfetto e semplicissimo».Ecco, fra pannelli, modelli, disegni, video, questa ci sembra una mostra ben costruita, “sentita”.Per chiudere, approfittiamo per segnalare a nostra volta, quanto segnalatoci da qualcuno che ne sa ben più di noi su questioni di metodo et affini:«… l’“artistique” dans sa totalité, comme le rappelle Bakhtine, ne réside pas dans la chose, ni dans le psychisme du créateur pris isolément, ni dans celui du contemplateur : “l’artistique englobe ces trois aspects ensemble. Il est une forme particulière de la relation entre créateur et contemplateurs, fixée dans l’œuvre artistique”. Et c’est cette relation située dans un contexte qui nous intéresse».

La laurea Sciarrelli l’ha ricevuta nel 2003, dall’università Iuav di Venezia. E non stupisce, sia per il rilievo del suo lavoro sia perché, in questo, troviamo anche un progetto di motoscafo per Venezia, che Sciarrelli stesso così descriveva: «L’idea generale dello scafo nasce come realizzazione possibile di una idea che da tempo il mio vecchio amico (con cui ho fatto molte navigazioni in regate d’alto mare) ing. Giorgio Galletti, titolare di uno studio di progettazione idraulica, mi ha rivelato e che è perfetta ed affascinante. A me è stato richiesto di darle una forma navale pratica e realistica e la mia parte è la tavola a fianco [in esposizione] che propone un taxi con dislocamento a mezzo carico di 2,8 tonnellate, con velocità di lavoro ottima di 9 nodi. Uno scafo che non produce assolutamente alcuna onda, beve l’acqua nel suo interno e la risputa fuori a poppa. Può con opportuni filtri, anche pulire lo sporco altrui in sospensione nell’acqua. Il principio è geniale, perfetto e semplicissimo».Ecco, fra pannelli, modelli, disegni, video, questa ci sembra una mostra ben costruita, “sentita”.Per chiudere, approfittiamo per segnalare a nostra volta, quanto segnalatoci da qualcuno che ne sa ben più di noi su questioni di metodo et affini:«… l’“artistique” dans sa totalité, comme le rappelle Bakhtine, ne réside pas dans la chose, ni dans le psychisme du créateur pris isolément, ni dans celui du contemplateur : “l’artistique englobe ces trois aspects ensemble. Il est une forme particulière de la relation entre créateur et contemplateurs, fixée dans l’œuvre artistique”. Et c’est cette relation située dans un contexte qui nous intéresse».