A proposito di teoria del sistema sociotecnico: Google Books offre tra i testi digitalizzati anche Wiebe Bijker e John Law, Shaping Technology/Building Society: Studies in Sociotechnical Change, MIT Press, Boston 1992.

A proposito di teoria del sistema sociotecnico: Google Books offre tra i testi digitalizzati anche Wiebe Bijker e John Law, Shaping Technology/Building Society: Studies in Sociotechnical Change, MIT Press, Boston 1992.

Category: Science+Technology

about Science+Technology

Design nei musei:

solo una differenza di nome?

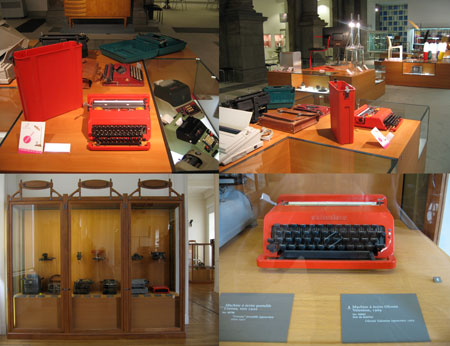

Prendiamo un prodotto industriale; un “oggetto” tecnico che abbia un «surplus di progettualità» (Manolo De Giorgi, in 45-63. Un museo del disegno industriale in Italia, Abitare Segesta, Milano 1995, p. 14). Prendiamo un pezzo di design: la macchina per scrivere portatile Valentine, disegnata da Ettore Sottsass per Olivetti (1969; si veda anche l’Archivio Olivetti online, dove, dall’intervista a Sottsass vengono anche i nomi di Perry King e Albert Leclerc). E vediamo cosa succede a metterla in un museo. Prendiamo due casi, magari non eccellenti ma esemplificativi: il Kestner Museum di Hannover – museo di arti applicate – e il Musée des arts et métiers di Parigi. Quali le differenze in termini di esposizione e racconto?Non troppe, in fondo; quasi più una differenza di nome che di fatto: la didascalia del Musée non cita nemmeno Sottsass, quasi il designer non avesse un ruolo; ma anche a non voler fare la storia (della tecnica, degli oggetti) per autori, per un simile artefatto non pare si possa ignorare il progettista! Forse, o certamente, non è neppure lecito ignorare l’involucro della macchina portatile, in quanto elemento integrante, non puramente accessorio; quella custodia che infatti a Hannover troviamo esposta, anche se collocata in verticale, tale che assomiglia, da lontano, a un cestino per ufficio (per una immagine che restituisca l’integrità del progetto si può allora fare riferimento a quella presentata nella mostra virtuale Ideo Selects, di cui abbiamo già scritto). Per continuare nel confronto, che dire del contesto, delle “risonanze”? Mentre nel museo parigino – così come spesso avviene in musei della scienza e della tecnica (e per esempio si pensi alle macchine e dispositivi per scrittura meccanici nel Museo della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano) – la contestualizzazione è per lo più fornita dalla ripartizione in sezioni del museo – sappiamo di essere nella sala dedicata alla “comunicazione”, o alla scrittura ecc…. – e dalla successione (generalmente cronologica) di diversi modelli, portatori di diverse tecnologie, esemplari di un certo progresso, in un museo di arti applicate e design, come quello di Hannover, dov’è difficile – se non impossibile (?) – attingere all’idea di progresso, che cosa sorregge lo sguardo e la comprensione del visitatore? Da quanto si vede sovente, rimane solo la forma, l’oggetto quale modello di con-figurazione estetica, esemplare di uno stile individuale o collettivo. Ora, non è che si intenda negare la valenza formale ed estetica di tanti prodotti di industrial design, ma poiché il disegno industriale è «”fenomeno sociale totale” [espressione di Marcel Mauss] [… cioè] appartiene a quella categoria di fenomeni che non si possono esaminare isolatamente, ma sempre in relazione ad altri fenomeni con cui costituiscono un unico tessuto» (Tomás Maldonado, Disegno industriale: un riesame, Feltrinelli, Milano 1991, p. 15), e poiché in questo fenomeno sono coinvolti – con differenti gradi di proporzione – fattori e considerazioni tecnici e non solo formali… allora ci chiediamo ancora una volta: è possibile mostrare qualcosa di più? O meglio, è possibile mostrare il pezzo di design – in specie “tecnico” – altrimenti che semplicemente disponendolo su un piedestallo, in una vetrina, apponendovi una didascalia? È possibile costruirvi attorno, o a partire da esso, un discorso maggiormente articolato – se pure non universale? Ed è possibile farlo per le collezioni permanenti oltre che in occasione di eventi temporanei?Nella Postfazione a Il museo della cultura politecnica. Luoghi del sapere, spazi dell’esporre, a cura di Fredi Drugman, Luca Basso Peressut, Mariella Brenna, Unicopli, Milano 2002, Luca Basso Peressut ricordava e citava l’impegno pluriennale di Fredi Drugman, che era orientato «alle “culture diverse”, meno ufficializzate, più aperte al dialogo con i territori e la gente, quali per esempio “la cultura industriale; le culture regionali; al cultura contadina; le culture delle minoranze etniche del nostro paese; la cultura tecnico scientifica” […]». Ora se è vero che questi temi sono divenuti a mano a mano «comuni, se non di moda», accade ancora di domandarsi se alcune di quelle culture non debbano essere ritenute ancora in certa misura “diverse”, sotto il velo delle mode. Se, cioè, la differenza non debba essere tanto quantitativa – se ne parla di più – ma qualitativa – come se ne parla, come se ne offre racconto e spiegazione.Uno spunto su cui riflettere ci viene sempre da Basso Peressut, dal suo Musei per la Scienza. Spazi e luoghi dell’esporre scientifico e tecnico / Science Museums. Spaces of scientific and technical exhibition, Edizioni Lybra Immagine, Milano 1998 (a cui abbiamo già fatto altrove riferimento), laddove, trattando del periodo delle grandi esposizioni universali e delle arti industriali, nel cap. I L’architettura del museo tecnico-scientifico fra tradizione e innovazione, dopo avere citato Walter Benjamin – «Le esposizioni dell’industria come segreto schema di costruzione dei musei – l’arte: prodotti industriali proiettati nel passato», scrive: «Rimane l’urgenza della domanda, che viene posta in quegli anni agli architetti: che cosa deve distinguere un museo da una esposizione? Mentre il dibattito sui palazzi per l’esposizione merceologica affronta l’interrogativo se la costruzione debba essere “un’opera avente un ben marcato carattere provvisorio o un’opera definitiva” (presto superato con l’affermarsi della prima soluzione), non risulta invece esservi incertezza sul fatto che il museo industriale non può riproporsi come pura e semplice trasposizione della sperimentalità effimera di forme e contenuti del palais d’exposition industrielle.Si vuole, in questi casi, affermare una istituzionalità e una dignità architettonica che sia, evidentemente, diversa ma confrontabile a pari livello con quella dei più consolidati musei d’arte. Con ciò si arriva a definire statuti e immagine di quei monuments to manufacture che rappresentano un genere nuovo di museo, pur non ancora chiaramente individuato nelle differenti specificità degli oggetti scientifici, tecnici e delle industrie che vi sono raccolti ed esposti (per tutto l’Ottocento infatti conviveranno negli stessi musei sia i prodotti delle “arti industriali” sia le raccolte scientifiche e tecniche: in entrambi i tipi d raccolte, di arte industriale e tecnica, troviamo infatti “machines and models of the useful arts”)».Senza dimenticare, anzi, che Basso Peressut si sta riferendo alle architetture dei musei e delle esposizioni, ci pare che questo brano sia stimolante sotto vari profili. Sia perché tratta della distinzione fra esposizione merceologica ed esposizione museale, la prima improntata alla temporaneità e alla sperimentazione, la seconda alla permanenza istituzionalizzata e fissata anche in termini spaziali e architettonici (ma non si pensi solo all’involucro, si immaginino i percorsi interni, gli ambienti, i muri, gli allestimenti…) – un tema non alieno all’attualità e al design in particolare, laddove spesso accade di chiedersi in che cosa un museo si distingua dallo stand di un salone d’arredo. Sia perché, una volta distinto fra merce e oggetto d’arte – si intenda “della tecnica” –, per quest’ultimo non si diede inizialmente separazione fra industriale e tecnico-scientifico: arti industriali e raccolte tecniche e scientifiche convivevano. E perché non dovrebbe essere così? Non sono forse due facce della stessa medaglia? Non è per questo che Valentine può stare in un museo d’arte applicata (invero può stare anche in un museo d’arte contemporanea: e si veda infatti il MoMA) come pure in un museo di arti e mestieri o in un museo della scienza e della tecnica?Ma a maggior ragione la differenza non potrà essere solo nominale – l’indicazione o meno del nome del designer –, non potrà essere data solo dall’involucro – cioè dal fatto di essere entrati in un edificio che è chiamato “museo del design” anziché “museo della scienza e della tecnica” ecc. – o affidata agli sforzi del visitatore.Ovvero, ancora, non sarà interessante tentare una articolata ricomposizione di saperi e fenomeni?

Prendiamo un prodotto industriale; un “oggetto” tecnico che abbia un «surplus di progettualità» (Manolo De Giorgi, in 45-63. Un museo del disegno industriale in Italia, Abitare Segesta, Milano 1995, p. 14). Prendiamo un pezzo di design: la macchina per scrivere portatile Valentine, disegnata da Ettore Sottsass per Olivetti (1969; si veda anche l’Archivio Olivetti online, dove, dall’intervista a Sottsass vengono anche i nomi di Perry King e Albert Leclerc). E vediamo cosa succede a metterla in un museo. Prendiamo due casi, magari non eccellenti ma esemplificativi: il Kestner Museum di Hannover – museo di arti applicate – e il Musée des arts et métiers di Parigi. Quali le differenze in termini di esposizione e racconto?Non troppe, in fondo; quasi più una differenza di nome che di fatto: la didascalia del Musée non cita nemmeno Sottsass, quasi il designer non avesse un ruolo; ma anche a non voler fare la storia (della tecnica, degli oggetti) per autori, per un simile artefatto non pare si possa ignorare il progettista! Forse, o certamente, non è neppure lecito ignorare l’involucro della macchina portatile, in quanto elemento integrante, non puramente accessorio; quella custodia che infatti a Hannover troviamo esposta, anche se collocata in verticale, tale che assomiglia, da lontano, a un cestino per ufficio (per una immagine che restituisca l’integrità del progetto si può allora fare riferimento a quella presentata nella mostra virtuale Ideo Selects, di cui abbiamo già scritto). Per continuare nel confronto, che dire del contesto, delle “risonanze”? Mentre nel museo parigino – così come spesso avviene in musei della scienza e della tecnica (e per esempio si pensi alle macchine e dispositivi per scrittura meccanici nel Museo della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano) – la contestualizzazione è per lo più fornita dalla ripartizione in sezioni del museo – sappiamo di essere nella sala dedicata alla “comunicazione”, o alla scrittura ecc…. – e dalla successione (generalmente cronologica) di diversi modelli, portatori di diverse tecnologie, esemplari di un certo progresso, in un museo di arti applicate e design, come quello di Hannover, dov’è difficile – se non impossibile (?) – attingere all’idea di progresso, che cosa sorregge lo sguardo e la comprensione del visitatore? Da quanto si vede sovente, rimane solo la forma, l’oggetto quale modello di con-figurazione estetica, esemplare di uno stile individuale o collettivo. Ora, non è che si intenda negare la valenza formale ed estetica di tanti prodotti di industrial design, ma poiché il disegno industriale è «”fenomeno sociale totale” [espressione di Marcel Mauss] [… cioè] appartiene a quella categoria di fenomeni che non si possono esaminare isolatamente, ma sempre in relazione ad altri fenomeni con cui costituiscono un unico tessuto» (Tomás Maldonado, Disegno industriale: un riesame, Feltrinelli, Milano 1991, p. 15), e poiché in questo fenomeno sono coinvolti – con differenti gradi di proporzione – fattori e considerazioni tecnici e non solo formali… allora ci chiediamo ancora una volta: è possibile mostrare qualcosa di più? O meglio, è possibile mostrare il pezzo di design – in specie “tecnico” – altrimenti che semplicemente disponendolo su un piedestallo, in una vetrina, apponendovi una didascalia? È possibile costruirvi attorno, o a partire da esso, un discorso maggiormente articolato – se pure non universale? Ed è possibile farlo per le collezioni permanenti oltre che in occasione di eventi temporanei?Nella Postfazione a Il museo della cultura politecnica. Luoghi del sapere, spazi dell’esporre, a cura di Fredi Drugman, Luca Basso Peressut, Mariella Brenna, Unicopli, Milano 2002, Luca Basso Peressut ricordava e citava l’impegno pluriennale di Fredi Drugman, che era orientato «alle “culture diverse”, meno ufficializzate, più aperte al dialogo con i territori e la gente, quali per esempio “la cultura industriale; le culture regionali; al cultura contadina; le culture delle minoranze etniche del nostro paese; la cultura tecnico scientifica” […]». Ora se è vero che questi temi sono divenuti a mano a mano «comuni, se non di moda», accade ancora di domandarsi se alcune di quelle culture non debbano essere ritenute ancora in certa misura “diverse”, sotto il velo delle mode. Se, cioè, la differenza non debba essere tanto quantitativa – se ne parla di più – ma qualitativa – come se ne parla, come se ne offre racconto e spiegazione.Uno spunto su cui riflettere ci viene sempre da Basso Peressut, dal suo Musei per la Scienza. Spazi e luoghi dell’esporre scientifico e tecnico / Science Museums. Spaces of scientific and technical exhibition, Edizioni Lybra Immagine, Milano 1998 (a cui abbiamo già fatto altrove riferimento), laddove, trattando del periodo delle grandi esposizioni universali e delle arti industriali, nel cap. I L’architettura del museo tecnico-scientifico fra tradizione e innovazione, dopo avere citato Walter Benjamin – «Le esposizioni dell’industria come segreto schema di costruzione dei musei – l’arte: prodotti industriali proiettati nel passato», scrive: «Rimane l’urgenza della domanda, che viene posta in quegli anni agli architetti: che cosa deve distinguere un museo da una esposizione? Mentre il dibattito sui palazzi per l’esposizione merceologica affronta l’interrogativo se la costruzione debba essere “un’opera avente un ben marcato carattere provvisorio o un’opera definitiva” (presto superato con l’affermarsi della prima soluzione), non risulta invece esservi incertezza sul fatto che il museo industriale non può riproporsi come pura e semplice trasposizione della sperimentalità effimera di forme e contenuti del palais d’exposition industrielle.Si vuole, in questi casi, affermare una istituzionalità e una dignità architettonica che sia, evidentemente, diversa ma confrontabile a pari livello con quella dei più consolidati musei d’arte. Con ciò si arriva a definire statuti e immagine di quei monuments to manufacture che rappresentano un genere nuovo di museo, pur non ancora chiaramente individuato nelle differenti specificità degli oggetti scientifici, tecnici e delle industrie che vi sono raccolti ed esposti (per tutto l’Ottocento infatti conviveranno negli stessi musei sia i prodotti delle “arti industriali” sia le raccolte scientifiche e tecniche: in entrambi i tipi d raccolte, di arte industriale e tecnica, troviamo infatti “machines and models of the useful arts”)».Senza dimenticare, anzi, che Basso Peressut si sta riferendo alle architetture dei musei e delle esposizioni, ci pare che questo brano sia stimolante sotto vari profili. Sia perché tratta della distinzione fra esposizione merceologica ed esposizione museale, la prima improntata alla temporaneità e alla sperimentazione, la seconda alla permanenza istituzionalizzata e fissata anche in termini spaziali e architettonici (ma non si pensi solo all’involucro, si immaginino i percorsi interni, gli ambienti, i muri, gli allestimenti…) – un tema non alieno all’attualità e al design in particolare, laddove spesso accade di chiedersi in che cosa un museo si distingua dallo stand di un salone d’arredo. Sia perché, una volta distinto fra merce e oggetto d’arte – si intenda “della tecnica” –, per quest’ultimo non si diede inizialmente separazione fra industriale e tecnico-scientifico: arti industriali e raccolte tecniche e scientifiche convivevano. E perché non dovrebbe essere così? Non sono forse due facce della stessa medaglia? Non è per questo che Valentine può stare in un museo d’arte applicata (invero può stare anche in un museo d’arte contemporanea: e si veda infatti il MoMA) come pure in un museo di arti e mestieri o in un museo della scienza e della tecnica?Ma a maggior ragione la differenza non potrà essere solo nominale – l’indicazione o meno del nome del designer –, non potrà essere data solo dall’involucro – cioè dal fatto di essere entrati in un edificio che è chiamato “museo del design” anziché “museo della scienza e della tecnica” ecc. – o affidata agli sforzi del visitatore.Ovvero, ancora, non sarà interessante tentare una articolata ricomposizione di saperi e fenomeni?

NanoExpo, Cité des sciences et de l’industrie

Hands-on, parole… e il parere dei visitatori (italiani)

È durata fino a ieri (2 settembre) presso la Cité des sciences et de l’industrie a Parigi, La Villette, ExpoNano. La technologie prend une nouvelle dimension. Si tratta di una esposizione che, inaugurata a Grenoble Le Casemate nel 2006, sarà itinerante fino al 2011 (evidentemente con modifiche nel tempo; i moduli attuali, per come li abbiamo veduti, presentano già alcune differenze rispetto alla prima “versione” come illustrata nel sito Exposition Nanotechnologies): «la première exposition itinérante française d’information sur les nanotechnologies. Elle a été co-produite par le CCSTI Grenoble La Casemate, la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris et Cap Sciences à Bordeaux. Ses objectifs sont d’informer et de mieux faire comprendre les nanotechnologies, leurs enjeux scientifiques, économiques et sociétaux et d’ouvrir le débat, de donner la parole à toutes les parties prenantes». Così, se la Gran Bretagna ha avuto nel 2005 la sua Nanotechnology: small science, big deal, al Science Museum di Londra, e si deve a un progetto tedesco lo strumento interattivo Nanoreisen, – che peraltro è reso accessibile anche dal sito di ExpoNano, segnale che non serve ricominciare campanilisticamente daccapo se qualcosa di buono è stato già fatto –, per non dire delle iniziative fuori dall’Europa, ora è il turno della Francia. Laddove spesso un evento simile è lo specchio di un dibattito in corso a livello nazionale e almeno di un interesse, misto a preoccupazione, che comincia a toccare i cittadini. Anche per questo si capisce come ExpoNano sia in lingua francese e abbia un impianto sostanzialmente didattico – d’altronde su questi nuovi mondi tutti, non solo i bambini in età scolare, abbiamo ancora da imparare.La brochure illustrativa non lascia dubbi: «ExpoNano vous donne des clés pour vous faire votre propre opinion et vous invite avant tout à un voyage vers le nanomonde». Poco spazio, pertanto, per esibizioni di bravura multimediale, nessuno per suggestioni artistiche o immaginifiche; lo sforzo è rivolto a rendere accessibile la comprensione dei fondamenti delle nanotecnologie, «un ensemble de techniques qui permettent aujourd’hui de “visualiser” et de manipuler les atomes, donc de fabriquer de nouvelles structures atomiques» (interessante, per noi, che al primo posto sia messo il “visualizzare”, perché le nanotecnologie sono proprio lo strumento che rende visibile ciò che non lo è per l’occhio umano, e la questione di come renderle a loro volta visibili per chi non possa accedere a un laboratorio – cioè più o meno tutti tranne chi ci lavora – è cruciale per chi voglia trattarne).Per capire come sia strutturata la mostra si può fare riferimento al sito web, che ne illustra il percorso, strutturato in moduli:I. Entrez dans le nanomonde …II. Manipuler les atomesIII. Ils sont déjà parmi nous!IV. L’avenir a-t-il besoin de nous?a cui corrispondono altrettanti “padiglioni” (realizzati con pedana e struttura in legno, supporto per pannelli esplicativi oppure sfondo per altri elementi, quali postazioni multimediali e installazioni hands-on): Fondaments, Techniques, Usages, Ethique. È inoltre presente una specie di torre, che serve da richiamo (gli spazi della Cité sono molto ampi e numerose le iniziative…) e quale espositore per alcuni pannelli e materiali – circuiti integrati, celle fotovoltaiche, ecc. –, oltre che per un monitor che trasmette un breve filmato in cui si raccontano la nascita e gli obiettivi di Minatec, promosso da Cea (Commissariat à l’énergie atomique), inaugurato a Grenoble nel 2006 e inteso come il futuro maggiore attore della ricerca europea in materia di micro- e nanotecnologie. Poco distante, una grande vasca con una delle “attrazioni” tipiche in materia di nanotecnologie: le piante di loto, che esemplificano gli effetti delle strutture nanometriche già presenti in natura, in questo caso la capacità autopulente. Immagini delle installazioni sono anch’esse disponibili online.

È durata fino a ieri (2 settembre) presso la Cité des sciences et de l’industrie a Parigi, La Villette, ExpoNano. La technologie prend une nouvelle dimension. Si tratta di una esposizione che, inaugurata a Grenoble Le Casemate nel 2006, sarà itinerante fino al 2011 (evidentemente con modifiche nel tempo; i moduli attuali, per come li abbiamo veduti, presentano già alcune differenze rispetto alla prima “versione” come illustrata nel sito Exposition Nanotechnologies): «la première exposition itinérante française d’information sur les nanotechnologies. Elle a été co-produite par le CCSTI Grenoble La Casemate, la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris et Cap Sciences à Bordeaux. Ses objectifs sont d’informer et de mieux faire comprendre les nanotechnologies, leurs enjeux scientifiques, économiques et sociétaux et d’ouvrir le débat, de donner la parole à toutes les parties prenantes». Così, se la Gran Bretagna ha avuto nel 2005 la sua Nanotechnology: small science, big deal, al Science Museum di Londra, e si deve a un progetto tedesco lo strumento interattivo Nanoreisen, – che peraltro è reso accessibile anche dal sito di ExpoNano, segnale che non serve ricominciare campanilisticamente daccapo se qualcosa di buono è stato già fatto –, per non dire delle iniziative fuori dall’Europa, ora è il turno della Francia. Laddove spesso un evento simile è lo specchio di un dibattito in corso a livello nazionale e almeno di un interesse, misto a preoccupazione, che comincia a toccare i cittadini. Anche per questo si capisce come ExpoNano sia in lingua francese e abbia un impianto sostanzialmente didattico – d’altronde su questi nuovi mondi tutti, non solo i bambini in età scolare, abbiamo ancora da imparare.La brochure illustrativa non lascia dubbi: «ExpoNano vous donne des clés pour vous faire votre propre opinion et vous invite avant tout à un voyage vers le nanomonde». Poco spazio, pertanto, per esibizioni di bravura multimediale, nessuno per suggestioni artistiche o immaginifiche; lo sforzo è rivolto a rendere accessibile la comprensione dei fondamenti delle nanotecnologie, «un ensemble de techniques qui permettent aujourd’hui de “visualiser” et de manipuler les atomes, donc de fabriquer de nouvelles structures atomiques» (interessante, per noi, che al primo posto sia messo il “visualizzare”, perché le nanotecnologie sono proprio lo strumento che rende visibile ciò che non lo è per l’occhio umano, e la questione di come renderle a loro volta visibili per chi non possa accedere a un laboratorio – cioè più o meno tutti tranne chi ci lavora – è cruciale per chi voglia trattarne).Per capire come sia strutturata la mostra si può fare riferimento al sito web, che ne illustra il percorso, strutturato in moduli:I. Entrez dans le nanomonde …II. Manipuler les atomesIII. Ils sont déjà parmi nous!IV. L’avenir a-t-il besoin de nous?a cui corrispondono altrettanti “padiglioni” (realizzati con pedana e struttura in legno, supporto per pannelli esplicativi oppure sfondo per altri elementi, quali postazioni multimediali e installazioni hands-on): Fondaments, Techniques, Usages, Ethique. È inoltre presente una specie di torre, che serve da richiamo (gli spazi della Cité sono molto ampi e numerose le iniziative…) e quale espositore per alcuni pannelli e materiali – circuiti integrati, celle fotovoltaiche, ecc. –, oltre che per un monitor che trasmette un breve filmato in cui si raccontano la nascita e gli obiettivi di Minatec, promosso da Cea (Commissariat à l’énergie atomique), inaugurato a Grenoble nel 2006 e inteso come il futuro maggiore attore della ricerca europea in materia di micro- e nanotecnologie. Poco distante, una grande vasca con una delle “attrazioni” tipiche in materia di nanotecnologie: le piante di loto, che esemplificano gli effetti delle strutture nanometriche già presenti in natura, in questo caso la capacità autopulente. Immagini delle installazioni sono anch’esse disponibili online. Quel che ci interessa segnalare è, come abbiamo anticipato, la scarsa presenza di multimedialità esagerata. Si punta invece sulla manipolazione, sull’hands on, come pratica ancora migliore per comprendere quel che avviene a livello atomico (laddove, fra l’altro, non vale più la fisica classica, e si sperimentano comportamenti che solo “toccati con mano” possono essere intesi: si pensi per esempio al fortissimo legame fra gli atomi…); e ancora sulla esposizione, “sotto vetro”, di materiali realizzati o trattati con nanotecnologie (dalla racchetta da tennis in carbonio alle ceramiche, dai pantaloni alle calze antiodore, al packaging antibatterico…).Si punta altresì sulla disponibilità del visitatore a farsi partecipe, a entrare nel tema leggendo, cercando risposta ai grandi quesiti che si pongono; e quello della disponibilità del pubblico ci pare un tema da non trascurare, a meno di intendere musei e centri come meri parchi giochi. Infine sono presenti postazioni multimedia che, oltre a qualche software di simulazione delle operazioni su scala nanometrica (bottom up), accolgono soprattutto filmati in cui la parola è lasciata agli esperti.Poiché l’importante sono le domande, i quesiti: quelli che si pongono gli esperti, certo, ma specialmente quelli che ci poniamo ancora tutti noi di fronte a tematiche e, possibili, problematiche tutte da scoprire, come opportunità, impatto sul territorio, risvolti economici e sociali, questioni etiche, pericoli. D’altronde abbiamo sentito che al Science Museum di Londra pare abbiano già potuto – com’è loro abitudine – tirare le somme su usi e abusi (o inefficacia) di installazioni multimediali laddove la finalità principale rimane che i visitatori – per lo più giovani – escano dalla mostra (si vedano anche alcuni materiali scaricabili dal sito di Dave Patten, Head of New Media at the Science Museum).Insomma, potremmo dire di non avere veduto nulla di avveniristico… a parte il contenuto stesso della mostra, cioè le nanotecnologie naturalmente! Ed è questo che conta, specialmente quando si tratta ancora di affrontare l’analfabetismo in materia, di stimolare nelle persone una presa di posizione, o meglio almeno una riflessione minimamente consapevole su quello che è il nostro futuro, il nostro presente.E particolarmente in questa direzione va il quarto padiglione – il meno frequentato, almeno durante la nostra visita! – dedicato alle questioni etiche e alla riflessione dei visitatori: che, a quanto si evince dai guest book esposti, ha tuttavia ancora qualche difficoltà… Invero più che essere libri per gli “ospiti”, quali sono stati prevalentemente intesi, i quaderni presenti invitavano le persone a lasciare traccia del loro pensiero su tre temi: 1. riassumere in una frase le nanotecnologie; 2. quali i motivi per proseguire nello sviluppo delle nanotecnologie; 3. quale il principale pericolo delle nanotecnologie.A leggere quello che nei quaderni hanno scritto i visitatori – soprattutto quelli italiani, che preferiscono rievocare i fasti (?) calcistici degli ultimi mondiali e ricordare ai francesi che dovrebbero imparare l’italiano, anziché sforzarsi di elaborare un pensiero o, almeno, evitare di scrivere – ci sembra che il pericolo maggiore sia l’ignoranza o il disinteresse.Si veda la photogalleryEppure non è stata iniziativa del tutto inutile; fra gli altri commenti lasciati, interessante trovare (si veda immagine 19 della gallery) una contro-informazione di rilievo, fatta con riferimento al centro Minatec di Grenoble. Qualcuno ha infatti scritto: «A Minatec (Grenoble) l’opposition au projet était vehémente et la répression violente et non le contraire comme cela est affirmé dans le film “impact sur le territoires” [si tratta del filmato che all’interno dell’esposizione è dedicato appunto al centro di Grenoble, di cui viene sottolineata l’importanza per l’Europa e l’“integrazione” con il territorio]».

Quel che ci interessa segnalare è, come abbiamo anticipato, la scarsa presenza di multimedialità esagerata. Si punta invece sulla manipolazione, sull’hands on, come pratica ancora migliore per comprendere quel che avviene a livello atomico (laddove, fra l’altro, non vale più la fisica classica, e si sperimentano comportamenti che solo “toccati con mano” possono essere intesi: si pensi per esempio al fortissimo legame fra gli atomi…); e ancora sulla esposizione, “sotto vetro”, di materiali realizzati o trattati con nanotecnologie (dalla racchetta da tennis in carbonio alle ceramiche, dai pantaloni alle calze antiodore, al packaging antibatterico…).Si punta altresì sulla disponibilità del visitatore a farsi partecipe, a entrare nel tema leggendo, cercando risposta ai grandi quesiti che si pongono; e quello della disponibilità del pubblico ci pare un tema da non trascurare, a meno di intendere musei e centri come meri parchi giochi. Infine sono presenti postazioni multimedia che, oltre a qualche software di simulazione delle operazioni su scala nanometrica (bottom up), accolgono soprattutto filmati in cui la parola è lasciata agli esperti.Poiché l’importante sono le domande, i quesiti: quelli che si pongono gli esperti, certo, ma specialmente quelli che ci poniamo ancora tutti noi di fronte a tematiche e, possibili, problematiche tutte da scoprire, come opportunità, impatto sul territorio, risvolti economici e sociali, questioni etiche, pericoli. D’altronde abbiamo sentito che al Science Museum di Londra pare abbiano già potuto – com’è loro abitudine – tirare le somme su usi e abusi (o inefficacia) di installazioni multimediali laddove la finalità principale rimane che i visitatori – per lo più giovani – escano dalla mostra (si vedano anche alcuni materiali scaricabili dal sito di Dave Patten, Head of New Media at the Science Museum).Insomma, potremmo dire di non avere veduto nulla di avveniristico… a parte il contenuto stesso della mostra, cioè le nanotecnologie naturalmente! Ed è questo che conta, specialmente quando si tratta ancora di affrontare l’analfabetismo in materia, di stimolare nelle persone una presa di posizione, o meglio almeno una riflessione minimamente consapevole su quello che è il nostro futuro, il nostro presente.E particolarmente in questa direzione va il quarto padiglione – il meno frequentato, almeno durante la nostra visita! – dedicato alle questioni etiche e alla riflessione dei visitatori: che, a quanto si evince dai guest book esposti, ha tuttavia ancora qualche difficoltà… Invero più che essere libri per gli “ospiti”, quali sono stati prevalentemente intesi, i quaderni presenti invitavano le persone a lasciare traccia del loro pensiero su tre temi: 1. riassumere in una frase le nanotecnologie; 2. quali i motivi per proseguire nello sviluppo delle nanotecnologie; 3. quale il principale pericolo delle nanotecnologie.A leggere quello che nei quaderni hanno scritto i visitatori – soprattutto quelli italiani, che preferiscono rievocare i fasti (?) calcistici degli ultimi mondiali e ricordare ai francesi che dovrebbero imparare l’italiano, anziché sforzarsi di elaborare un pensiero o, almeno, evitare di scrivere – ci sembra che il pericolo maggiore sia l’ignoranza o il disinteresse.Si veda la photogalleryEppure non è stata iniziativa del tutto inutile; fra gli altri commenti lasciati, interessante trovare (si veda immagine 19 della gallery) una contro-informazione di rilievo, fatta con riferimento al centro Minatec di Grenoble. Qualcuno ha infatti scritto: «A Minatec (Grenoble) l’opposition au projet était vehémente et la répression violente et non le contraire comme cela est affirmé dans le film “impact sur le territoires” [si tratta del filmato che all’interno dell’esposizione è dedicato appunto al centro di Grenoble, di cui viene sottolineata l’importanza per l’Europa e l’“integrazione” con il territorio]».

Science Centre Immaginario Scientifico

Grignano, Trieste

Le due culture? Un dibattito superato. I finanziamenti per la cultura scientifica? Difficili e certamente minoritari rispetto alle percentuali di fondi destinati all’arte – ma nel Belpaese dei beni culturali come stupirsi di simili scelte? I finanziamenti privati? Possibili, ma spesso sono importanti anche le collaborazioni.Oggetti nei science centre? Ci sono: collezioni di strumenti, materiali e di oggetti, mantenuti però non con la finalità della conservazione né dell’esposizione “in vetrina”, ma funzionali alle attività di exhibit; inclusi, poi, quegli “oggetti” prodotto delle attività del centro stesso, ovvero le mostre, le installazioni. E ancora l’archivio delle immagini, dei video…Un design centre è necessariamente diverso da un science centre? Ma perché, poi? Non potrebbe per esempio smontare l’oggetto e raccontarlo? Far guardare dentro le cose, far provare…?Musei o centri? Oggi non si dà più una distinzione netta.La trasformazione o l’evoluzione dei musei, scientifici ma non solo, in centri o musei interattivi? Una tendenza diffusa ed evidente, a livello internazionale. Musei che diventano centri; ma difficilmente centri che diventano musei.Visitatore attivo o passivo? Dipende, anche in centro possono darsi diversi gradi di partecipazione: attiva mentre il visitatore interagisce con strumenti e sperimenta in prima persona; “passivo”, ma partecipe, allorché si dispone a ricevere contenuti come un video, una proiezione…Come individuare i contenuti? Ci sono i contenuti “classici” e poi quelli più legati all’attualità scientifica, alle richieste che vengono dagli interessi prevalenti; oggi sono la genetica, lo spazio, le nanotecnologie…Multimedia, software, rendering e virtualità? Non una necessità. Certo è una questione di budget – per realizzare produzioni multimediali anche di pochi minuti possono essere necessari finanziamenti consistenti – ma è anche una questione di obiettivi. Per veicolare un contenuto può bastare anche una scatola con due fori in cui introdurre le mani: hands-on. Non è necessario spettacolarizzare ogni cosa, né puntare in generale a una spettacolarizzazione che rischi di banalizzare i messaggi.Educazione o divertimento? Un science centre raggiunge i propri obiettivi laddove riesca a trovare il corretto equilibrio fra contenuti – senza esagerare nella quantità di informazione –, “poesia”, divertimento. Creare un’esperienza che sappia stimolare un’emozione oltre alla riflessione; un’esperienza che sia ripetibile, che possa essere compresa. Una produzione fatta con discrezione, anche per successivi affinamenti.Il ruolo del fattore umano, per la narrazione dei contenuti di un’esposizione scientifica? Fondamentale; ma non obbligatorio, non da imporre a tutti i visitatori.Concentrazione o diffusione? In certi contesti territoriali è certamente preferibile la presenza distribuita sul territorio di più centri correlati, in grado di dialogare e portare un contributo alla comunità; come fanno le biblioteche di quartiere.Science centre fra museo e scuola? Il centro scientifico nasce come museo interattivo – ma con differenti gradi di interattività – e dovrebbe immaginarsi come supporto per le attività didattiche senza pretendere di sostituirle o scavalcarle.Autovalutazione del prodotto-mostra? Molto spesso osservare i visitatori vale più di cento questionari: può bastare uno sguardo, una battuta… senza però far di tutta l’erba un fascio.A volte ci pare di dovercelo ancora ricordare: che le visite, il contatto diretto, la testimonianza personale sono fondamentali. Per evitare di cadere in falsi problemi e quesiti, per non cedere ad eccessi teorici e libreschi.Abbiamo incontrato Fabio Carniello, direttore del Science Centre Immaginario Scientifico (IS), a Grignano (Trieste), e da questo incontro, dai racconti di Carniello, abbiamo tratto l’impressione “concreta” di un lavoro sempre in fieri, per il quale contano gli obiettivi, le finalità, i risultati e la responsabilità di fronte ai visitatori. L’intento era quello di avere informazioni sulle esposizioni relative alle nanotecnologie, ma altresì farci un quadro di quel che avviene in un science centre. Naturalmente Carniello è il primo a distinguere e dare le misure: diversi sono i casi, i modelli, le attività a seconda dei budget disponibili e del territorio (inteso come utenza oltre che come situazione e collocazione geo-economica). Insomma una cosa è il Science Museum di Londra o l’Exploratorium di San Francisco, un’altra è situarsi in una regione come il Friuli Venezia Giulia, dove pure di innovazione si parla e di cultura scientifica c’è richiesta, ma appunto dove la realtà, il bacino d’utenza, l’interesse, la disponibilità – del pubblico e del privato – hanno altri pesi. Proprio per ciò si ammira la capacità dell’IS di rapportarsi consapevolmente con un preciso territorio, assumendone le specifiche esigenze (e del resto, per intendere questa apertura non unidirezionale, basterebbe pensare a quanto si legge nel sito web, relativamente ai progetti: «Sono benvenuti gli eventuali suggerimenti e segnalazioni!! Chi non avesse consigli da dare ma curiosità da soddisfare, scriva per farci sapere i temi che vorrebbe vedere sviluppati nelle mostre in fieri»). Così è Carniello stesso ad ammettere che lo studio di fattibilità del 1998, di cui abbiamo già detto qualcosa – redatto dieci anni fa, prima dell’apertura del Science Centre di Grignano (1999), in vista di un grande science centre – dopo otto anni di attività ed esperienze dell’Immaginario Scientifico, non solo a Trieste ma in tutta la regione e sul territorio nazionale, appare in gran parte superato almeno in termini di dimensioni e di “spazi”. Sì, perché rispetto ad allora, oggi pare più utile percorrere la strada della presenza diffusa sul territorio, immaginando tanti science centre capaci di portare la formazione scientifica direttamente ai cittadini, avviando un dialogo costante, aiutando la crescita attivando circoli virtuosi con le strutture locali. In questa logica, per esempio, rientra la recente inaugurazione di una nuova sede IS all’interno del Museo della Centrale di Malnisio : una nuova ala museale nella ex centrale idroelettrica, a Montereale Valcellina (Pordenone), destinata appunto alla didattica scientifica a cura dell’IS, che porta in tal modo la propria attività in altri territori. Scolaresche, soprattutto; ma anche famiglie e curiosi.Come struttura, il Science Centre si compone principalmente di tre nuclei:- Fenomena, ovvero l’exhibit, lo spazio interattivo che stimola a confrontarsi con la scienza, con i principi e i fenomeni della fisica, in maniera diretta, interagendo attraverso i sensi con dispositivi, giochi, strumenti, che coinvolgono luci, suoni, movimento, visione; si tratta di allestimenti sovente già testati da altri musei interattivi, con cui si cerca di costruire un autonomo percorso, esplorando la fisica classica mediante pratiche macroscopiche;- Kaleido, le mostre temporanee (che dal 2004 sono tutte digitali), che possono essere prenotate dai gruppi scolastici e sono date a noleggio per iniziative fuori sede, per indagare attraverso immagini e parole, con proiezioni, specifici contenuti, lo “spettacolo della scienza e della natura”, dal cosmo ai micromondi, dalla Terra alla globalizzazione. Si tratta di “prodotti” multimediali, intesi come multivisioni e immagini. I contenuti sono costruiti dallo staff del Laboratorio dell’Immaginario Scientifico (LIS) – la società cooperativa gestore unico del Science Centre Immaginario Scientifico – studiando e ricorrendo a materiali divulgativi approvati da esperti che a Trieste e Grignano non mancano, e che offrono spesso la loro consulenza. La narrazione e l’esposizione di queste proiezioni – che si affidano inoltre alla suggestione del buio e della musica, anche questa realizzata internamente dal Lis – mirano a non prevaricare i contenuti, a evitare inutili “effetti speciali” – anche nelle parole, nella forma –, banalizzazioni spettacolari;- Planetario, «a cupola rigida di 5 metri di diametro con una capienza di 20 persone per le visite guidate alla volta celeste».A questi si aggiungono altre attività, come il Sensorium – una struttura con scatole per mettere in gioco ed esercitare i sensi e la percezione – oppure l’intero settore didattico denominato Aladino, con «una serie di servizi diversificati nel campo della didattica informale e dell’animazione ludico-didattica su tematiche scientifiche», anche “a domicilio”. Interessante è la flessibilità della (auto)produzione, dell’organizzazione e della gestione dell’offerta, sia negli allestimenti sia nei contenuti, tale che consente al centro di rispondere a richieste diversificate. Non solo, ma anche di proporsi come partner per progetti differenti, come per esempio quelli realizzati in occasione di festival della scienza, come quello di Genova. È proprio nella città ligure che nel 2003 è stata presentata Nanomondi. Scienza, tecnica ed estetica del mondo a 10 alla meno 9 metri, una mostra dedicata alle nanotecnologie e alle loro applicazioni, realizzata da Ape Research, dal laboratorio Tasc dell’Istituto nazionale di fisica della materia e dall’Immaginario Scientifico, con il contributo di Area Science Park – e della quale il volume di Marco Peloi di cui abbiamo già dato notizia è stato evoluzione e completamento. L’esposizione includeva pannelli esplicativi, postazioni interattive – che consentivano di “provare” il principio di feedback sfruttato dai microscopi a sonda, e quindi di “interagire” con la superficie atomica –, un’esposizione di oggetti trattati o ottenuti con applicazioni nanotecnologiche (difficile a volte – confessa Carniello – ottenere dalle aziende simili prodotti…; importante, inoltre, calibrarne la presenza in maniera proporzionata alla esposizione), una proiezione Micromondi, e una mostra fotografica con immagini microscopiche, che introducono al nanomondo e all’immaginario atomico. E del resto proprio la collezione di immagini è uno dei punti di forza del Science Centre, che ha costruito nel tempo un archivio di oltre 25.000 unità a cui attingere per costruire mostre temporanee e per supportare le diverse attività espositive. Quindi una raccolta di materiali la cui conservazione, come dicevamo, mira allo produzione dei pacchetti espositivi. Lo stesso dicasi dei vari materiali presenti nei laboratori dell’Immaginario Scientifico, utili per gli exhibit. Differente il discorso per gli oggetti provenienti dal Deutsches Museum (invero attualmente non esposti, per motivi di organizzazione dei percorsi), che però costituiscono una sorta di vetrina aperta sullo storico museo di Monaco di Baviera – così come per altri istituti che possono essere “ospitati” o che già lo sono stati, come il Museo nazionale della tecnica di Praga. Ma, appunto, non per questo il centro intende farsi museo.

Le due culture? Un dibattito superato. I finanziamenti per la cultura scientifica? Difficili e certamente minoritari rispetto alle percentuali di fondi destinati all’arte – ma nel Belpaese dei beni culturali come stupirsi di simili scelte? I finanziamenti privati? Possibili, ma spesso sono importanti anche le collaborazioni.Oggetti nei science centre? Ci sono: collezioni di strumenti, materiali e di oggetti, mantenuti però non con la finalità della conservazione né dell’esposizione “in vetrina”, ma funzionali alle attività di exhibit; inclusi, poi, quegli “oggetti” prodotto delle attività del centro stesso, ovvero le mostre, le installazioni. E ancora l’archivio delle immagini, dei video…Un design centre è necessariamente diverso da un science centre? Ma perché, poi? Non potrebbe per esempio smontare l’oggetto e raccontarlo? Far guardare dentro le cose, far provare…?Musei o centri? Oggi non si dà più una distinzione netta.La trasformazione o l’evoluzione dei musei, scientifici ma non solo, in centri o musei interattivi? Una tendenza diffusa ed evidente, a livello internazionale. Musei che diventano centri; ma difficilmente centri che diventano musei.Visitatore attivo o passivo? Dipende, anche in centro possono darsi diversi gradi di partecipazione: attiva mentre il visitatore interagisce con strumenti e sperimenta in prima persona; “passivo”, ma partecipe, allorché si dispone a ricevere contenuti come un video, una proiezione…Come individuare i contenuti? Ci sono i contenuti “classici” e poi quelli più legati all’attualità scientifica, alle richieste che vengono dagli interessi prevalenti; oggi sono la genetica, lo spazio, le nanotecnologie…Multimedia, software, rendering e virtualità? Non una necessità. Certo è una questione di budget – per realizzare produzioni multimediali anche di pochi minuti possono essere necessari finanziamenti consistenti – ma è anche una questione di obiettivi. Per veicolare un contenuto può bastare anche una scatola con due fori in cui introdurre le mani: hands-on. Non è necessario spettacolarizzare ogni cosa, né puntare in generale a una spettacolarizzazione che rischi di banalizzare i messaggi.Educazione o divertimento? Un science centre raggiunge i propri obiettivi laddove riesca a trovare il corretto equilibrio fra contenuti – senza esagerare nella quantità di informazione –, “poesia”, divertimento. Creare un’esperienza che sappia stimolare un’emozione oltre alla riflessione; un’esperienza che sia ripetibile, che possa essere compresa. Una produzione fatta con discrezione, anche per successivi affinamenti.Il ruolo del fattore umano, per la narrazione dei contenuti di un’esposizione scientifica? Fondamentale; ma non obbligatorio, non da imporre a tutti i visitatori.Concentrazione o diffusione? In certi contesti territoriali è certamente preferibile la presenza distribuita sul territorio di più centri correlati, in grado di dialogare e portare un contributo alla comunità; come fanno le biblioteche di quartiere.Science centre fra museo e scuola? Il centro scientifico nasce come museo interattivo – ma con differenti gradi di interattività – e dovrebbe immaginarsi come supporto per le attività didattiche senza pretendere di sostituirle o scavalcarle.Autovalutazione del prodotto-mostra? Molto spesso osservare i visitatori vale più di cento questionari: può bastare uno sguardo, una battuta… senza però far di tutta l’erba un fascio.A volte ci pare di dovercelo ancora ricordare: che le visite, il contatto diretto, la testimonianza personale sono fondamentali. Per evitare di cadere in falsi problemi e quesiti, per non cedere ad eccessi teorici e libreschi.Abbiamo incontrato Fabio Carniello, direttore del Science Centre Immaginario Scientifico (IS), a Grignano (Trieste), e da questo incontro, dai racconti di Carniello, abbiamo tratto l’impressione “concreta” di un lavoro sempre in fieri, per il quale contano gli obiettivi, le finalità, i risultati e la responsabilità di fronte ai visitatori. L’intento era quello di avere informazioni sulle esposizioni relative alle nanotecnologie, ma altresì farci un quadro di quel che avviene in un science centre. Naturalmente Carniello è il primo a distinguere e dare le misure: diversi sono i casi, i modelli, le attività a seconda dei budget disponibili e del territorio (inteso come utenza oltre che come situazione e collocazione geo-economica). Insomma una cosa è il Science Museum di Londra o l’Exploratorium di San Francisco, un’altra è situarsi in una regione come il Friuli Venezia Giulia, dove pure di innovazione si parla e di cultura scientifica c’è richiesta, ma appunto dove la realtà, il bacino d’utenza, l’interesse, la disponibilità – del pubblico e del privato – hanno altri pesi. Proprio per ciò si ammira la capacità dell’IS di rapportarsi consapevolmente con un preciso territorio, assumendone le specifiche esigenze (e del resto, per intendere questa apertura non unidirezionale, basterebbe pensare a quanto si legge nel sito web, relativamente ai progetti: «Sono benvenuti gli eventuali suggerimenti e segnalazioni!! Chi non avesse consigli da dare ma curiosità da soddisfare, scriva per farci sapere i temi che vorrebbe vedere sviluppati nelle mostre in fieri»). Così è Carniello stesso ad ammettere che lo studio di fattibilità del 1998, di cui abbiamo già detto qualcosa – redatto dieci anni fa, prima dell’apertura del Science Centre di Grignano (1999), in vista di un grande science centre – dopo otto anni di attività ed esperienze dell’Immaginario Scientifico, non solo a Trieste ma in tutta la regione e sul territorio nazionale, appare in gran parte superato almeno in termini di dimensioni e di “spazi”. Sì, perché rispetto ad allora, oggi pare più utile percorrere la strada della presenza diffusa sul territorio, immaginando tanti science centre capaci di portare la formazione scientifica direttamente ai cittadini, avviando un dialogo costante, aiutando la crescita attivando circoli virtuosi con le strutture locali. In questa logica, per esempio, rientra la recente inaugurazione di una nuova sede IS all’interno del Museo della Centrale di Malnisio : una nuova ala museale nella ex centrale idroelettrica, a Montereale Valcellina (Pordenone), destinata appunto alla didattica scientifica a cura dell’IS, che porta in tal modo la propria attività in altri territori. Scolaresche, soprattutto; ma anche famiglie e curiosi.Come struttura, il Science Centre si compone principalmente di tre nuclei:- Fenomena, ovvero l’exhibit, lo spazio interattivo che stimola a confrontarsi con la scienza, con i principi e i fenomeni della fisica, in maniera diretta, interagendo attraverso i sensi con dispositivi, giochi, strumenti, che coinvolgono luci, suoni, movimento, visione; si tratta di allestimenti sovente già testati da altri musei interattivi, con cui si cerca di costruire un autonomo percorso, esplorando la fisica classica mediante pratiche macroscopiche;- Kaleido, le mostre temporanee (che dal 2004 sono tutte digitali), che possono essere prenotate dai gruppi scolastici e sono date a noleggio per iniziative fuori sede, per indagare attraverso immagini e parole, con proiezioni, specifici contenuti, lo “spettacolo della scienza e della natura”, dal cosmo ai micromondi, dalla Terra alla globalizzazione. Si tratta di “prodotti” multimediali, intesi come multivisioni e immagini. I contenuti sono costruiti dallo staff del Laboratorio dell’Immaginario Scientifico (LIS) – la società cooperativa gestore unico del Science Centre Immaginario Scientifico – studiando e ricorrendo a materiali divulgativi approvati da esperti che a Trieste e Grignano non mancano, e che offrono spesso la loro consulenza. La narrazione e l’esposizione di queste proiezioni – che si affidano inoltre alla suggestione del buio e della musica, anche questa realizzata internamente dal Lis – mirano a non prevaricare i contenuti, a evitare inutili “effetti speciali” – anche nelle parole, nella forma –, banalizzazioni spettacolari;- Planetario, «a cupola rigida di 5 metri di diametro con una capienza di 20 persone per le visite guidate alla volta celeste».A questi si aggiungono altre attività, come il Sensorium – una struttura con scatole per mettere in gioco ed esercitare i sensi e la percezione – oppure l’intero settore didattico denominato Aladino, con «una serie di servizi diversificati nel campo della didattica informale e dell’animazione ludico-didattica su tematiche scientifiche», anche “a domicilio”. Interessante è la flessibilità della (auto)produzione, dell’organizzazione e della gestione dell’offerta, sia negli allestimenti sia nei contenuti, tale che consente al centro di rispondere a richieste diversificate. Non solo, ma anche di proporsi come partner per progetti differenti, come per esempio quelli realizzati in occasione di festival della scienza, come quello di Genova. È proprio nella città ligure che nel 2003 è stata presentata Nanomondi. Scienza, tecnica ed estetica del mondo a 10 alla meno 9 metri, una mostra dedicata alle nanotecnologie e alle loro applicazioni, realizzata da Ape Research, dal laboratorio Tasc dell’Istituto nazionale di fisica della materia e dall’Immaginario Scientifico, con il contributo di Area Science Park – e della quale il volume di Marco Peloi di cui abbiamo già dato notizia è stato evoluzione e completamento. L’esposizione includeva pannelli esplicativi, postazioni interattive – che consentivano di “provare” il principio di feedback sfruttato dai microscopi a sonda, e quindi di “interagire” con la superficie atomica –, un’esposizione di oggetti trattati o ottenuti con applicazioni nanotecnologiche (difficile a volte – confessa Carniello – ottenere dalle aziende simili prodotti…; importante, inoltre, calibrarne la presenza in maniera proporzionata alla esposizione), una proiezione Micromondi, e una mostra fotografica con immagini microscopiche, che introducono al nanomondo e all’immaginario atomico. E del resto proprio la collezione di immagini è uno dei punti di forza del Science Centre, che ha costruito nel tempo un archivio di oltre 25.000 unità a cui attingere per costruire mostre temporanee e per supportare le diverse attività espositive. Quindi una raccolta di materiali la cui conservazione, come dicevamo, mira allo produzione dei pacchetti espositivi. Lo stesso dicasi dei vari materiali presenti nei laboratori dell’Immaginario Scientifico, utili per gli exhibit. Differente il discorso per gli oggetti provenienti dal Deutsches Museum (invero attualmente non esposti, per motivi di organizzazione dei percorsi), che però costituiscono una sorta di vetrina aperta sullo storico museo di Monaco di Baviera – così come per altri istituti che possono essere “ospitati” o che già lo sono stati, come il Museo nazionale della tecnica di Praga. Ma, appunto, non per questo il centro intende farsi museo.

Museo di macchine Enrico Bernardi

Padova

«Sono sempre più persuaso che la presenza del museo può essere d’aiuto per lo studio delle discipline attuali. Durante le lezioni si insegnano le soluzioni date ai problemi, dimenticando spesso che alle loro spalle si trovano tempo, prove, errori… trasferire la conoscenza tout court significa rischiare di banalizzarla. Al contrario, documentare, osservare da vicino, provare rende conto delle difficoltà insite nella ricerca tecnica e scientifica; è insieme strumento di studio e di riflessione sulla storia della ricerca. È anche importante per sollecitare i giovani studenti e studiosi a non arrendersi alle difficoltà, avendo chiaro l’esempio dei grandi maestri.» Così si è espresso il professor Guido Ardizzon, responsabile scientifico del Museo di macchine “Enrico Bernardi”, che si compone delle realizzazioni di un “pioniere italiano dell’automobilismo” (1841-1919), raccolte in una sala del Dipartimento di Ingegneria meccanica dell’Università di Padova.Istituito nel 1941 presso l’Istituto di macchine dell’ateneo patavino, il museo è stato trasferito nella sede attuale nel 1974, e conserva, oltre a disegni originali di Bernardi, foto d’epoca, articoli di giornali e documenti vari, diversi motori. Per esempio alcune versioni del famoso monocilindrico a benzina (1882-84), piccolo e perciò utilissimo per le necessità delle piccole aziende venete, e che Bernardi chiamò “Pia”, dal nome della figlia, peraltro ritratta in una foto mentre usa il motore applicato a una macchina per cucire; un motore per il quale Bernardi chiese nel 1882 la privativa industriale alla Prefettura industriale. Oppure il più grande “Lauro” (1887-89), che porta il nome del figlio di Bernardi, pensato per applicazioni industriali.Come spiega Giuseppe Ventrone – già responsabile del museo – nel suo articolo Il Museo di Macchine “Enrico Bernardi”, pp. 131-132, in simili motori «l’innalzamento della temperatura effettuato dalla combustione, che veniva innescata quando la miscela-combustibile-aria aspirata era inizialmente in condizioni di pressione e temperatura pressoché uguali a quelle atmosferiche, era alquanto modesto, e piccolo risultava pertanto il rendimento termico». Fu solo quando ebbe compreso l’importanza della fase di compressione della carica prima della combustione, come proposta nel ciclo a quattro tempi dal francese Beau de Rochas (1862), e quando fu scaduta un’altra privativa – quella di N.A. Otto per un motore orizzontale a gas a quattro tempi –, che Bernardi «intraprese lo studio di un motore a quattro tempi nel 1886», sviluppando diversi prototipi e modelli. Del 1893 è il motore a benzina da 1/3 di CV e 187 giri al minuto che si vede montato sul triciclo a tre ruote in linea, una sorta di scooter.Dal 1894, poi, Bernardi iniziò a progettare motori più potenti, per automobili (fra l’altro non mancarono i contatti con Giovanni Agnelli…), partecipando poi alla realizzazione della famosa “vetturetta” (si veda il filmato) o vettura a tre ruote, con un motore a benzina da 1,5-5,2 cavalli e 430-800 giri al minuto. La descrive bene il già citato Ventrone: «Il motore è collocato dietro il sedile, con l’albero in direzione trasversale che comanda la ruota motrice posteriore mediante le ruote dentate del cambio e una catena articolata. La trasmissione comprende oltre al cambio di velocità a treni scorrevoli, un innesto a corda sull’albero primario azionato a mezzo di una frizione conica, e un freno a corda posto sull’albero secondario. La ruota posteriore è frenata da un freno a ceppo. La vettura, che percorse 60.000 km, poteva raggiungere una velocità di 35 km/h». E, una delle pochissime rimaste, è l’unica ancora funzionante, proprio grazie all’impegno del Dipartimento che la ospita.

Del 1893 è il motore a benzina da 1/3 di CV e 187 giri al minuto che si vede montato sul triciclo a tre ruote in linea, una sorta di scooter.Dal 1894, poi, Bernardi iniziò a progettare motori più potenti, per automobili (fra l’altro non mancarono i contatti con Giovanni Agnelli…), partecipando poi alla realizzazione della famosa “vetturetta” (si veda il filmato) o vettura a tre ruote, con un motore a benzina da 1,5-5,2 cavalli e 430-800 giri al minuto. La descrive bene il già citato Ventrone: «Il motore è collocato dietro il sedile, con l’albero in direzione trasversale che comanda la ruota motrice posteriore mediante le ruote dentate del cambio e una catena articolata. La trasmissione comprende oltre al cambio di velocità a treni scorrevoli, un innesto a corda sull’albero primario azionato a mezzo di una frizione conica, e un freno a corda posto sull’albero secondario. La ruota posteriore è frenata da un freno a ceppo. La vettura, che percorse 60.000 km, poteva raggiungere una velocità di 35 km/h». E, una delle pochissime rimaste, è l’unica ancora funzionante, proprio grazie all’impegno del Dipartimento che la ospita. Ne abbiamo potuto avere prova, nei laboratori del piano terra del Dipartimento, che infatti si giova per l’insegnamento non solo del Museo ma di ampi spazi per ricerca e sperimentazione, oltre che di una collezione di macchine più “recenti”, pezzi di motore, componenti e dispositivi vari che vengono utilizzati a supporto dell’attività didattica e a scopo dimostrativo. Questa raccolta si trova in uno spazio realizzato ad hoc, un involucro trasparente che può essere ammirato dalle aule circostanti e dai piani superiori: un modo interessante per tenere in relazione teoria e applicazione.Ma, ci confessava il professor Ardizzon, sarebbe suo intento integrare anche il Museo di macchine Bernardi all’interno dell’insegnamento; certo non per i corsi specialistici, ma per i corsi di base e propedeutici, quelli in cui delle discipline è importante apprendere altresì la storia, quindi rivitalizzando il museo stesso e rendendolo fonte viva degli studi che nell’ateneo si conducono. Questo progetto dovrebbe avere avvio con l’anno accademico 2007/08.Museo di macchine Enrico BernardiUniversità degli studi di PadovaDipartimento di Ingegneria Meccanicaviale Venezia 135131 Padovawww.musei.unipd.it/macchine/index.html

Ne abbiamo potuto avere prova, nei laboratori del piano terra del Dipartimento, che infatti si giova per l’insegnamento non solo del Museo ma di ampi spazi per ricerca e sperimentazione, oltre che di una collezione di macchine più “recenti”, pezzi di motore, componenti e dispositivi vari che vengono utilizzati a supporto dell’attività didattica e a scopo dimostrativo. Questa raccolta si trova in uno spazio realizzato ad hoc, un involucro trasparente che può essere ammirato dalle aule circostanti e dai piani superiori: un modo interessante per tenere in relazione teoria e applicazione.Ma, ci confessava il professor Ardizzon, sarebbe suo intento integrare anche il Museo di macchine Bernardi all’interno dell’insegnamento; certo non per i corsi specialistici, ma per i corsi di base e propedeutici, quelli in cui delle discipline è importante apprendere altresì la storia, quindi rivitalizzando il museo stesso e rendendolo fonte viva degli studi che nell’ateneo si conducono. Questo progetto dovrebbe avere avvio con l’anno accademico 2007/08.Museo di macchine Enrico BernardiUniversità degli studi di PadovaDipartimento di Ingegneria Meccanicaviale Venezia 135131 Padovawww.musei.unipd.it/macchine/index.html