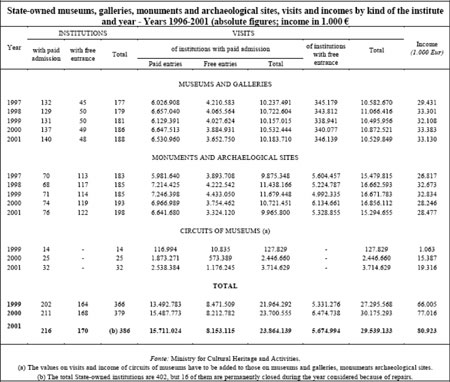

Abbiamo accennato alla necessità che ogni ipotesi di museo – quindi anche di museo del design, o meglio delle relative museologia e museografia – non si dia come una costruzione che non tenga conto di chi il terreno lo ha già calpestato e misurato. Poiché, in relazione a ciò, riteniamo utile tenere conto delle diverse tipologie di museo, per quanto hanno potuto sperimentare e verificare in termini di teorie e (buone) pratiche, facciamo qui l’appello, richiamando la classificazione redatta dall’Unesco nel 1985 – peraltro indicata come carente in specie rispetto al panorama italiano secondo Icom Italia. Premesso che, individualisti, non siamo a favore della proliferazione individualista, soprattutto laddove si accompagni, paradossalmente, a dichiarazioni in favore di lessici e pratiche comuni, rimane vero che una classificazione come la seguente apre spiragli per molteplici riflessioni. Per esempio su dove si collocherebbe un museo del design, visto che, sì, la prima categoria parrebbe includerlo – via le arti applicate –, ma che, nei fatti, l’oggetto design (non solo l’oggetto di design) pone diverse problematiche rispetto a una tela di Tiziano? Se non che si tratterebbe prima di capire quali siano i parametri adottati dall’Unesco per distinguere e ripartire le classi, nate con finalità statistiche per agevolare la raccolta dati a livello internazionale.Nella classificazione Unesco (UNESCO/STC/Q/853), undici sono le macrocategorie cui l’organismo internazionale riconduce le tipologie museali:«a. I Musei d’arte. Sono musei che espongono opere d’arte e d’arte applicata. All’interno di questo gruppo rientrano i musei di scultura, le gallerie di pittura, i musei della fotografia e del cinema, i musei di architettura, incluse le gallerie d’arte permanenti di biblioteche e archivi.b. Musei di storia e archeologia. I musei di storia si propongono di presentare l’evoluzione storica di una regione, di un comprensorio o di una provincia per un periodo limitato o di lungo periodo. I musei di archeologia si distinguono per il fatto che le loro collezioni sono, in parte o integralmente, frutto di scavi. All’interno di questo gruppo sono compresi i musei di cimeli storici, i memoriali, i musei di archivi, militari, dedicati a personaggi storici, di archeologia, di antichità ecc.c. Musei di storia e scienze naturali. Musei che espongono soggetti legati sia a una sia a più discipline come la biologia, la geologia, la botanica, la zoologia, la paleontologia e l’ecologia.d. Musei della scienza e della tecnica. I musei compresi in questa categoria sono connessi a una o più scienze esatte o a tecnologie come l’astronomia, la matematica, la fisica, la chimica, la medicina, le industrie edili, gli articoli manifatturieri. Sono anche inclusi i planetari e i centri scientifici.e. Musei di etnografia e antropologia. Musei che presentano materiali sulla cultura, le credenze, i costumi, le arti tradizionali ecc.f. Musei specializzati. Musei interessati alla ricerca e alla presentazione di tutti gli aspetti di un singolo tema o soggetto non compreso nelle categorie da a) ad e).g. Musei territoriali. Musei che illustrano un territorio più o meno esteso tale da costituire un’entità storica culturale e talvolta anche etnica, economica o sociale, le cui collezioni si riferiscono cioè più a un territorio specifico che non a uno specifico tema o soggetto.h. Musei generali. Musei che possiedono collezioni miste e non possono esser identificati da un ambito principale.i. Altri musei. Musei non inclusi in nessuna delle altre categorie.l. Monumenti storici e aree archeologiche. Opere architettoniche o scultoree e aree di particolare interesse dal punto di vista archeologico, storico, etnologico e antropologico.m. Giardini zoologici, orti botanici, acquari e riserve naturali. Caratteristica specifica di queste entità di musei naturali è di presentare specimen viventi.»Interessante, se come s’è detto la classificazione Unesco è nata a fini statistici, dare un’occhiata a quel che si trova nella Guide to European Museum Statistic, redatta da un gruppo di lavoro internazionale e pubblicata nel 2004 (scaricabile online dal sito web dell’Institut für Museumsforschung [Istituto per la ricerca museale], con sede a Berlino), gruppo sorto in relazione alle Conferences on Museum Statistic aventi il fine di «describe the (different) ways of handling museum statistics in each country; encourage mutual inspiration by learning from others’ practice; clear the path, if possible, for a potential harmonisation – and thus: to come closer to a comparability of national statistics; to discuss related topics» (ivi, p. 7).Poiché «one of the results of the meetings was that the local conditions, the data collected in the different countries need to be explained and cannot just be put together side by side in tables» si rese necessario un lavoro di armonizzazione e chiarificazione dei dati. Fra gli esiti dei progetti così avviati la Guide mira a presentare un panorama della situazione delle statistiche museali in ciascun paese esaminato, tentando una prima mappa di comparazione. Viene precisato inoltre che: «The group is aware of the fact that here can be offered only a first presentation of results as updating takes place permanently. A new version is planned for 2007, in between updated data can soon be found on the Internet (www.egmus.net). On the Internet it also can be seen whether more countries provide information» (p. 9) Ma il sito indicato non corrisponde allo stato attuale ai contenuti promessi, e infatti anche Icom, laddove ne parla, non indica in merito al progetto un sito web; mentre altre ricerche online conducono a siti non specifici, con informazioni comunque non aggiornate, per esempio alcune pagine di un sito che apparentemente poco ha a che fare con il progetto Egmus (European Group on Museum Statistics), come http://www.digital-sepia.de.Ma veniamo a quel che volevamo segnalare. Ebbene alle pagine 66-72 della Guide si trovano i dati riguardanti l’Italia, a cura dell’Istituto beni culturali di Bologna, ovvero Istituto per i beni artistici, culturali, naturali. In relazione alle tipologie di musei e di collezioni è stata infatti utilizzata una doppia opzione di risposta, per gli enti presi in esame: «so it is possible to define also a polythematic museum, only in the second part one must indicate the predominant subject of the exhibits and collections)».I risultati per l’Italia sono riportati di seguito, e il confronto con le undici categorie Unesco è facilitato dagli autori stessi che vi fanno riferimento; nella Guide troviamo nove delle categorie Unesco, ripartite a loro volta sotto tre macroaree:«In Italian surveys and statistics, the permanent collections conserved by museums are classified by the following categories, depending on the main character of the materials and objects:a) Art, archaeology and history museums, including:1. Art museums: museums for the display of fine and applied art works. Sculpture museums, picture galleries, photography and cinema museums, architecture museums, including art exhibition galleries permanently maintained by libraries and archives centres, fall within this group (Unesco classification);2. Archaeology and history museums: the aim of history museums is to present the historical evolution of a region, country, or province, over a limited period or over the centuries. Museums of archaeology are distinguished mainly by the fact that they owe all or a part of their collections to excavations. The group includes museums with collections of historical objects or remains, commemorative museums, archives museums, military museums, museums on historical persons, archaeological museums, antiques museums, etc. (Unesco classification).b) Science and technology museums, ethnology museums, including:1. Natural history and natural science museums: museums dealing with subjects relating to one or several disciplines such as biology, geology, botany, zoology, palaeontology and ecology (Unesco classification);2. Science and technology museums: museums in this category are devoted to one or several exact sciences or technologies such as astronomy, mathematics, physics, chemistry, medical science, construction and building industries, manufactured objects, etc.; also included in this category are planetaria and science centres (Unesco classification);3. Ethnography and anthropology museums: museums displaying materials on culture, social structure, beliefs, customs, traditional arts, etc. (Unesco classification).c) Mixed museums, including:1. Specialized museums: museums concerned with research and display of all aspects of a single theme or subject not covered in one of the previous categories (Unesco classification);2. Regional museums: museums which illustrate a more or less extensive region constituting a historical and cultural entity and sometimes also an ethnic, economic or social one, i.e. whose collections refer more to a specific territory than to a specific theme or subject (Unesco classification);3. General museums: museums, which have mixed collections, not specialized collections, different types of collections and cannot be identified by a predominant field (Unesco classification);4. Other museums: museums not entering into any of the above categories (Unesco classification)».Anche qui, dove ricadremmo volendo trattare dei musei del design, se volessimo istituire una tipologia a sé?

Abbiamo accennato alla necessità che ogni ipotesi di museo – quindi anche di museo del design, o meglio delle relative museologia e museografia – non si dia come una costruzione che non tenga conto di chi il terreno lo ha già calpestato e misurato. Poiché, in relazione a ciò, riteniamo utile tenere conto delle diverse tipologie di museo, per quanto hanno potuto sperimentare e verificare in termini di teorie e (buone) pratiche, facciamo qui l’appello, richiamando la classificazione redatta dall’Unesco nel 1985 – peraltro indicata come carente in specie rispetto al panorama italiano secondo Icom Italia. Premesso che, individualisti, non siamo a favore della proliferazione individualista, soprattutto laddove si accompagni, paradossalmente, a dichiarazioni in favore di lessici e pratiche comuni, rimane vero che una classificazione come la seguente apre spiragli per molteplici riflessioni. Per esempio su dove si collocherebbe un museo del design, visto che, sì, la prima categoria parrebbe includerlo – via le arti applicate –, ma che, nei fatti, l’oggetto design (non solo l’oggetto di design) pone diverse problematiche rispetto a una tela di Tiziano? Se non che si tratterebbe prima di capire quali siano i parametri adottati dall’Unesco per distinguere e ripartire le classi, nate con finalità statistiche per agevolare la raccolta dati a livello internazionale.Nella classificazione Unesco (UNESCO/STC/Q/853), undici sono le macrocategorie cui l’organismo internazionale riconduce le tipologie museali:«a. I Musei d’arte. Sono musei che espongono opere d’arte e d’arte applicata. All’interno di questo gruppo rientrano i musei di scultura, le gallerie di pittura, i musei della fotografia e del cinema, i musei di architettura, incluse le gallerie d’arte permanenti di biblioteche e archivi.b. Musei di storia e archeologia. I musei di storia si propongono di presentare l’evoluzione storica di una regione, di un comprensorio o di una provincia per un periodo limitato o di lungo periodo. I musei di archeologia si distinguono per il fatto che le loro collezioni sono, in parte o integralmente, frutto di scavi. All’interno di questo gruppo sono compresi i musei di cimeli storici, i memoriali, i musei di archivi, militari, dedicati a personaggi storici, di archeologia, di antichità ecc.c. Musei di storia e scienze naturali. Musei che espongono soggetti legati sia a una sia a più discipline come la biologia, la geologia, la botanica, la zoologia, la paleontologia e l’ecologia.d. Musei della scienza e della tecnica. I musei compresi in questa categoria sono connessi a una o più scienze esatte o a tecnologie come l’astronomia, la matematica, la fisica, la chimica, la medicina, le industrie edili, gli articoli manifatturieri. Sono anche inclusi i planetari e i centri scientifici.e. Musei di etnografia e antropologia. Musei che presentano materiali sulla cultura, le credenze, i costumi, le arti tradizionali ecc.f. Musei specializzati. Musei interessati alla ricerca e alla presentazione di tutti gli aspetti di un singolo tema o soggetto non compreso nelle categorie da a) ad e).g. Musei territoriali. Musei che illustrano un territorio più o meno esteso tale da costituire un’entità storica culturale e talvolta anche etnica, economica o sociale, le cui collezioni si riferiscono cioè più a un territorio specifico che non a uno specifico tema o soggetto.h. Musei generali. Musei che possiedono collezioni miste e non possono esser identificati da un ambito principale.i. Altri musei. Musei non inclusi in nessuna delle altre categorie.l. Monumenti storici e aree archeologiche. Opere architettoniche o scultoree e aree di particolare interesse dal punto di vista archeologico, storico, etnologico e antropologico.m. Giardini zoologici, orti botanici, acquari e riserve naturali. Caratteristica specifica di queste entità di musei naturali è di presentare specimen viventi.»Interessante, se come s’è detto la classificazione Unesco è nata a fini statistici, dare un’occhiata a quel che si trova nella Guide to European Museum Statistic, redatta da un gruppo di lavoro internazionale e pubblicata nel 2004 (scaricabile online dal sito web dell’Institut für Museumsforschung [Istituto per la ricerca museale], con sede a Berlino), gruppo sorto in relazione alle Conferences on Museum Statistic aventi il fine di «describe the (different) ways of handling museum statistics in each country; encourage mutual inspiration by learning from others’ practice; clear the path, if possible, for a potential harmonisation – and thus: to come closer to a comparability of national statistics; to discuss related topics» (ivi, p. 7).Poiché «one of the results of the meetings was that the local conditions, the data collected in the different countries need to be explained and cannot just be put together side by side in tables» si rese necessario un lavoro di armonizzazione e chiarificazione dei dati. Fra gli esiti dei progetti così avviati la Guide mira a presentare un panorama della situazione delle statistiche museali in ciascun paese esaminato, tentando una prima mappa di comparazione. Viene precisato inoltre che: «The group is aware of the fact that here can be offered only a first presentation of results as updating takes place permanently. A new version is planned for 2007, in between updated data can soon be found on the Internet (www.egmus.net). On the Internet it also can be seen whether more countries provide information» (p. 9) Ma il sito indicato non corrisponde allo stato attuale ai contenuti promessi, e infatti anche Icom, laddove ne parla, non indica in merito al progetto un sito web; mentre altre ricerche online conducono a siti non specifici, con informazioni comunque non aggiornate, per esempio alcune pagine di un sito che apparentemente poco ha a che fare con il progetto Egmus (European Group on Museum Statistics), come http://www.digital-sepia.de.Ma veniamo a quel che volevamo segnalare. Ebbene alle pagine 66-72 della Guide si trovano i dati riguardanti l’Italia, a cura dell’Istituto beni culturali di Bologna, ovvero Istituto per i beni artistici, culturali, naturali. In relazione alle tipologie di musei e di collezioni è stata infatti utilizzata una doppia opzione di risposta, per gli enti presi in esame: «so it is possible to define also a polythematic museum, only in the second part one must indicate the predominant subject of the exhibits and collections)».I risultati per l’Italia sono riportati di seguito, e il confronto con le undici categorie Unesco è facilitato dagli autori stessi che vi fanno riferimento; nella Guide troviamo nove delle categorie Unesco, ripartite a loro volta sotto tre macroaree:«In Italian surveys and statistics, the permanent collections conserved by museums are classified by the following categories, depending on the main character of the materials and objects:a) Art, archaeology and history museums, including:1. Art museums: museums for the display of fine and applied art works. Sculpture museums, picture galleries, photography and cinema museums, architecture museums, including art exhibition galleries permanently maintained by libraries and archives centres, fall within this group (Unesco classification);2. Archaeology and history museums: the aim of history museums is to present the historical evolution of a region, country, or province, over a limited period or over the centuries. Museums of archaeology are distinguished mainly by the fact that they owe all or a part of their collections to excavations. The group includes museums with collections of historical objects or remains, commemorative museums, archives museums, military museums, museums on historical persons, archaeological museums, antiques museums, etc. (Unesco classification).b) Science and technology museums, ethnology museums, including:1. Natural history and natural science museums: museums dealing with subjects relating to one or several disciplines such as biology, geology, botany, zoology, palaeontology and ecology (Unesco classification);2. Science and technology museums: museums in this category are devoted to one or several exact sciences or technologies such as astronomy, mathematics, physics, chemistry, medical science, construction and building industries, manufactured objects, etc.; also included in this category are planetaria and science centres (Unesco classification);3. Ethnography and anthropology museums: museums displaying materials on culture, social structure, beliefs, customs, traditional arts, etc. (Unesco classification).c) Mixed museums, including:1. Specialized museums: museums concerned with research and display of all aspects of a single theme or subject not covered in one of the previous categories (Unesco classification);2. Regional museums: museums which illustrate a more or less extensive region constituting a historical and cultural entity and sometimes also an ethnic, economic or social one, i.e. whose collections refer more to a specific territory than to a specific theme or subject (Unesco classification);3. General museums: museums, which have mixed collections, not specialized collections, different types of collections and cannot be identified by a predominant field (Unesco classification);4. Other museums: museums not entering into any of the above categories (Unesco classification)».Anche qui, dove ricadremmo volendo trattare dei musei del design, se volessimo istituire una tipologia a sé?

Category: Museums

Museums

Classificazione dei musei Unesco (1985)

Definizione di museo #2. Giovanni Pinna

«Se […] è innegabile che il ruolo sociale, inteso come potere di identificazione di una comunità, è la funzione base del museo, e se è vero che questa funzione è legata strettamente ai significati simbolici che gli oggetti presenti nei musei assumono a fronte della comunità, ne deriva che la presenza delle collezioni è una caratteristica fondamentale dell’istituto “museo” e che altra caratteristica fondamentale è l’azione di contestualizzazione degli oggetti, e cioè l’azione di studio scientifico e di produzione culturale del museo. Da ciò deriva quindi […] che non sono musei né le istituzioni che sono prive di collezioni di oggetti né le istituzioni che conservano oggetti o realtà incapaci di mettere in contatto il reale con l’invisibile, e cioè le istituzioni incapaci di una propria produzione culturale. […] in base a questo limite non sono musei né i planetari, né i parchi tecnologici, che non posseggono collezioni, né i parchi naturali, che conservano o tutelano realtà che non sono semiofori, poiché sono presenti nello stesso tempo e nello stesso luogo di coloro che li osservano.Il ruolo sociale del museo nell’accezione che gli ho dato permette dunque di distinguere ciò che è museo da ciò che non lo è, e di giungere quindi a una definizione di museo inteso come “l’istituzione sociale che attraverso le proprie collezioni, che essa stessa carica di significati simbolici, si propone come oggetto in cui una comunità trova una ragione di identificazione, di aggregazione e di progresso culturale”.Questa definizione del museo è molto restrittiva […] e contrasta quindi con la definizione adottata dall’International Council of Museums che amplia notevolmente i limiti del museo. […] Una visione così ampia del museo, quale è quella adottata dall’Icom, è pericolosa sotto vari punti di vista. Innanzi tutto, se tutto è museo, allora nulla è museo, e cioè il museo come istituzione non ha più alcun senso. […] oggi è evidente la tendenza a definire come musei istituzioni del tutto prive di quel potere di identificazione sociale e culturale che costituisce l’essenza stessa del museo. […] Mi riferisco naturalmente a quelle strutture didattiche quali La Villette di Parigi e l’Exploratorium di San Francisco, che si prefiggono lo scopo di divulgare la scienza attraverso esperimenti […]. Questi centri hanno certamente una magnifica funzione didattica, ma solo una funzione didattica […].Il museo inteso come struttura operativa e il suo patrimonio di oggetti sono infatti due entità strettamente interdipendenti, nel senso che l’una non può esistere senza la presenza dell’altra. […] Se si considerano quelli che sono i ruoli attivi del museo, e cioè la produzione e la diffusione culturale (in contrasto ai ruoli passivi che sono la tutela e la conservazione delle collezioni), l’interdipendenza delle due frazioni statica e dinamica del museo è evidente: da un lato infatti le collezioni in quanto tali, solo perché esistono, non hanno alcun ruolo produttivo in campo culturale; dall’altro l’organizzazione scientifica del museo non potrebbe diffondere la cultura senza la presenza delle collezioni.»Giovanni Pinna, Musei e non musei, nel già citato Adalgisa Lugli, Giovanni Pinna, Virgilio Vercelloni, Tre idee di museo, Jaca Book, Milano 2005, pp. 113-115.

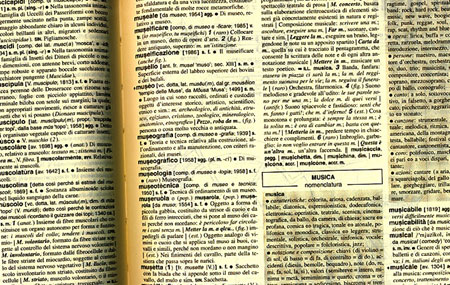

Lessico dei musei

Una questione italiana

Ci pare interessante segnalare fra le attività di Icom Italia una iniziativa intrapresa nel 2004, poi messa in stand by e ora ripresa con un convegno programmato per le giornate 22 e 23 giugno 2007, in quel di Rovereto.Nel 2004, infatti, Icom Italia ha promosso il progetto Lessico dei musei italiani, come viene oggi spiegato nelle pagine del sito web, nato «dalla constatazione che nella piccola, ma non irrilevante famiglia degli addetti ai lavori dei beni culturali, per ragioni storicamente definite, e in primo luogo per la sua sostanziale suddivisione in gruppi di provenienza (disciplinare), di appartenenza (professionale), o per il diverso ruolo (politico, tecnico, scientifico, amministrativo) che i singoli occupano al suo interno, sembra regnare una vera e propria babele delle lingue.A parole come tutela, valorizzazione, gestione, pubblico, privato, patrimonio culturale, repubblica, stato, enti locali ecc. vengono fatti corrispondere significati e valori molto diversi […] Tanto più se a tutti tocca rincorrere un continuo mutare di senso delle parole stesse, per stare al passo con le sempre nuove definizioni che ne sono date in sede giuridica».Ai proponenti il progetto sembrò quindi che costruire un lessico comune, a partire proprio dal termine “museo”, fosse «un modo concreto per iniziare a costruire una comunità che si riconoscesse, al di là delle norme e delle leggi vigenti, in un comune linguaggio, capace di rispecchiare pratiche e comportamenti progressivamente più simili, coesi, coerenti tra loro».Essendo evidente, anche solo dai nomi dei musei sparsi sul territorio italiano, la non corrispondenza rispetto a classificazioni statistiche e volte alla normalizzazione quali quella elaborata nel 1984 dall’Unesco (UNESCO/STC/Q/853),(i) il progetto è volutamente partito dal “basso”, prendendo spunto «proprio dai nomi propri e/o comuni per cercare di capire non solo la specificità dei musei italiani, rispetto a quella di altri paesi, ma anche la pluralità di espressioni che ha assunto la “musealizzazione” del patrimonio culturale nel nostro paese, nelle diverse epoche e fasi, a seconda delle tipologie di beni che hanno dato luogo alla costituzione di raccolte e musei, delle discipline a cui si è fatto riferimento, delle stesse tradizioni regionali».Dopo una giornata di studi nel 2004 e un seminario nel 2005, scrivono i curatori, «sembrò che il modo migliore di proseguire potesse essere quello di dedicare momenti di studio alle singole tipologie di museo».Con l’osservazione che certamente è necessaria una ricognizione delle singolarità, come premessa per la sintesi, e prima di esprimere qualche – per ora – superficiale perplessità, ci interessa notare che oggi il progetto riprende con le due giornate del convegno I musei di storia in Italia, a Rovereto (22-23 giugno 2007).L’interesse risiede in due dati, principalmente: innanzi tutto, in vista del convegno, sono stati resi disponibili sul sito Icom i testi relativi al seminario del 2005, tutti scaricabili in formato .pdf dalla sezione Download (e si coglie peraltro l’occasione per segnalare la cattiva struttura e, soprattutto, usabilità del sito di Icom… basti vedere dov’è collocato il redirect alla home, in fondo alla spalla sinistra). In secondo luogo, come indicato nel programma, oltre agli interventi specifici sui musei della storia, cui l’incontro è dedicato, la seconda giornata del convegno vedrà una «tavola rotonda conclusiva dedicata a un certo numero di questioni trasversali, proposte in forma di dicotomie (in situ/in museo; collezione/museo; locale/nazionale; disciplinare/tematico; permanente/temporaneo; reale/virtuale; ecc.)», e questa ci pare occasione da non perdere.Detto ciò veniamo alle perplessità, superficiali o epidermiche, per quel che possiamo scrivere ora, e tutte relative ai rischi che inseguire i rivoli delle singole tipologie può comportare rispetto agli obiettivi dati (un lessico comune, una comunità). E va bene che la sintesi segue all’analisi, però qualche dubbio resta.

Ci pare interessante segnalare fra le attività di Icom Italia una iniziativa intrapresa nel 2004, poi messa in stand by e ora ripresa con un convegno programmato per le giornate 22 e 23 giugno 2007, in quel di Rovereto.Nel 2004, infatti, Icom Italia ha promosso il progetto Lessico dei musei italiani, come viene oggi spiegato nelle pagine del sito web, nato «dalla constatazione che nella piccola, ma non irrilevante famiglia degli addetti ai lavori dei beni culturali, per ragioni storicamente definite, e in primo luogo per la sua sostanziale suddivisione in gruppi di provenienza (disciplinare), di appartenenza (professionale), o per il diverso ruolo (politico, tecnico, scientifico, amministrativo) che i singoli occupano al suo interno, sembra regnare una vera e propria babele delle lingue.A parole come tutela, valorizzazione, gestione, pubblico, privato, patrimonio culturale, repubblica, stato, enti locali ecc. vengono fatti corrispondere significati e valori molto diversi […] Tanto più se a tutti tocca rincorrere un continuo mutare di senso delle parole stesse, per stare al passo con le sempre nuove definizioni che ne sono date in sede giuridica».Ai proponenti il progetto sembrò quindi che costruire un lessico comune, a partire proprio dal termine “museo”, fosse «un modo concreto per iniziare a costruire una comunità che si riconoscesse, al di là delle norme e delle leggi vigenti, in un comune linguaggio, capace di rispecchiare pratiche e comportamenti progressivamente più simili, coesi, coerenti tra loro».Essendo evidente, anche solo dai nomi dei musei sparsi sul territorio italiano, la non corrispondenza rispetto a classificazioni statistiche e volte alla normalizzazione quali quella elaborata nel 1984 dall’Unesco (UNESCO/STC/Q/853),(i) il progetto è volutamente partito dal “basso”, prendendo spunto «proprio dai nomi propri e/o comuni per cercare di capire non solo la specificità dei musei italiani, rispetto a quella di altri paesi, ma anche la pluralità di espressioni che ha assunto la “musealizzazione” del patrimonio culturale nel nostro paese, nelle diverse epoche e fasi, a seconda delle tipologie di beni che hanno dato luogo alla costituzione di raccolte e musei, delle discipline a cui si è fatto riferimento, delle stesse tradizioni regionali».Dopo una giornata di studi nel 2004 e un seminario nel 2005, scrivono i curatori, «sembrò che il modo migliore di proseguire potesse essere quello di dedicare momenti di studio alle singole tipologie di museo».Con l’osservazione che certamente è necessaria una ricognizione delle singolarità, come premessa per la sintesi, e prima di esprimere qualche – per ora – superficiale perplessità, ci interessa notare che oggi il progetto riprende con le due giornate del convegno I musei di storia in Italia, a Rovereto (22-23 giugno 2007).L’interesse risiede in due dati, principalmente: innanzi tutto, in vista del convegno, sono stati resi disponibili sul sito Icom i testi relativi al seminario del 2005, tutti scaricabili in formato .pdf dalla sezione Download (e si coglie peraltro l’occasione per segnalare la cattiva struttura e, soprattutto, usabilità del sito di Icom… basti vedere dov’è collocato il redirect alla home, in fondo alla spalla sinistra). In secondo luogo, come indicato nel programma, oltre agli interventi specifici sui musei della storia, cui l’incontro è dedicato, la seconda giornata del convegno vedrà una «tavola rotonda conclusiva dedicata a un certo numero di questioni trasversali, proposte in forma di dicotomie (in situ/in museo; collezione/museo; locale/nazionale; disciplinare/tematico; permanente/temporaneo; reale/virtuale; ecc.)», e questa ci pare occasione da non perdere.Detto ciò veniamo alle perplessità, superficiali o epidermiche, per quel che possiamo scrivere ora, e tutte relative ai rischi che inseguire i rivoli delle singole tipologie può comportare rispetto agli obiettivi dati (un lessico comune, una comunità). E va bene che la sintesi segue all’analisi, però qualche dubbio resta.

Definizione di museo #1

“Museo” per il design? Che cosa significa, che cosa potrebbe significare, che cosa dovrebbe essere o che cosa è, già? Che cosa è un museo? Cosa sono oggi i musei? Quali definizioni e quali realtà e modelli si danno?Se una museologia – per ora diciamo così – del design non vorrà essere aliena alle vicende, alle esperienze, alla teoria e alla pratica museologica, non sarà necessario integrarsi, inserirsi in, interessarsi a dibattiti, teorie, pratiche già da altri svolti, affrontati? Non sarà necessario ripercorrere strade da altri – con competenza – battute, e trarne giovamento, sia per i successi sia per gli errori?Un utile e agevole ingresso al tema, non solo dei musei ma anche della museologia e della museografia, viene da Pietro C. Marani, Rosanna Pavoni, Musei. Trasformazioni di un’istituzione dall’età moderna al contemporaneo, Marsilio, Venezia 2006. E non perché nello specifico si parli di musei del “design” – termine, quest’ultimo, che compare poco nel libro, anzi che compare pure in un punto importante, ma non come oggetto; si veda la chiusa dell’ultimo capitolo relativo a La legislazione italiana, l’idea di beni culturali e il museo, p. 104: «In questo contesto [ovvero il panorama legislativo e l’attualità italiani, ma non solo] il contributo che la comunicazione dei beni culturali e il design dei beni culturali possono offrire è certamente fondamentale».Ebbene, trascuriamo in questo momento volutamente il “design dei beni culturali” – qualcosa che non escludiamo e su cui anzi dovremo ritornare (si tratta di valorizzazione dei beni culturali via museotecnica e museografia, exhibit, comunicazione ecc.) e ci ricorderemo allora delle attività di ricerca del Miur sul tema Me.Design (2001/03). Strategia, strumenti e operatività del disegno industriale per valorizzare e potenziare le risorse dell’area mediterranea tra locale e globale i cui esiti sono disponibili in www.sistemadesignitalia.it, e quindi dell’attività di ricerca d.Cult intrapresa da alcuni atenei italiani i cui esiti, Il design per la valorizzazione dei beni culturali, sono anch’essi disponibili in www.sistemadesignitalia.it [2006], come pure del volume, legato a simili attività, che raccoglie i risultati di esperienze e workshop Design, territorio e patrimonio culturale, a cura di Vincenzo Cristallo et al., Clean edizioni 2006), ma che non è ora primario centro del nostro interesse.Trascurando ciò – e anche la questione dei rapporti fra “beni culturali” e “museo”, data, naturalmente, la non coincidenza – ci concentriamo invece sulla definizione di “museo” e sul significato di un museo, magari del design; sulla definizione di “museologia e museografia” e, in seguito, sul significato della museologia e della museografia, magari per il design. Tenendo per assunto – ma così entriamo già nel vivo – che «se si vuole che il museo svolga la funzione di istituzione in cui la società trova un’identificazione con il proprio patrimonio culturale, ogni museo deve avere una propria cultura, una propria individualità, un proprio “senso”» e che, conseguentemente «non deve esistere perciò un modello universale di museo» (Giovanni Pinna, Il “senso” del museo, in Adalgisa Lugli, Giovanni Pinna, Virgilio Vercelloni, Tre idee di museo, Jaca Book, Milano 2005, p. 109; di questo testo abbiamo già scritto qualcosa).E assumiamo per ora anche che, come scrivono Marani e Pavoni, caratteristica del museo è la sua mutevolezza, dato che esso «muta nella forma e nella sostanza seguendo le inclinazioni della collettività che lo reclama, lo istituisce, lo gestisce, lo incensa, lo abbandona» (Marani, Pavoni, 2006, p. 10).Gioviamoci dunque della ricognizione che i due autori fanno e ripercorriamo, per iniziare, le Definizioni di museo (cap. 2, pp. 23-30) date «da Icom, da associazioni nazionali di musei, da museologi e da professionisti che si trovano a operare con i musei». Peraltro questo volume offre anche una sintetica appendice di citazioni sul tema dei musei, da Paolo a Paul, ovvero da Giovio a Valéry, passando per Bouvard e Pecuchet («… e la loro casa sembrava un museo»), immancabili. Ma per ora atteniamoci ai “professionisti”, il che ci permette di ritornare anche su alcune perplessità espresse precedentemente.Icom:(i)- 1951: con un’attenzione particolarmente rivolta al patrimonio/tutela e alla esposizione, «si dichiara che il museo è l’istituzione che conserva, studia, valorizza e essenzialmente espone un insieme di elementi di valore culturale per il diletto (nelle versioni francese e inglese – due delle lingue ufficiali insieme allo spagnolo di Icom – dello statuto sono usati i termini déléctation/enjoyment che hanno un significato diverso rispetto alle parole che nelle due lingue indicano il divertimento, confusione che purtroppo soprattutto negli ultimi anni si è venuta a creare tra coloro che si occupano a vario titolo di musei). I beni di cui il museo si fa carico sono le collezioni di oggetti artistici, storici, scientifici e tecnici, giardini botanici e zoologici, acquari»;- 1961: la definizione viene ampliata «solo per quanto riguarda la tipologia di beni che rientrano nella sfera di competenza dei musei: sono così aggiunti i monumenti storici, i siti archeologici e storici, i siti e i parchi naturali che garantiscano una visione regolamentata al pubblico»;- 1974: l’orientamento si rivolge maggiormente verso la società, alla relazione con l’uomo e le sue aspettative, per cui museo è «“un’istituzione al servizio della società, che acquisisce, conserva, comunica e presenta, con il fine di accrescere la conoscenza, la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio, dell’educazione e della cultura, le testimonianze della natura e dell’uomo”. Anche l’ambito dei beni viene ripensato e si arriva a stabilire che sono musei le istituzioni permanenti senza scopo di lucro, tutti i siti storici, archeologici, naturalistici che possano attestare la loro natura di museo attraverso attività di acquisizione, conservazione e comunicazione»;- 1989: «il nuovo statuto […] ribadisce che il museo è un’istituzione permanente al servizio della società e del suo sviluppo e che tale definizione deve essere applicata senza alcuna restrizione derivante dalla natura dell’autorità di tutela (per esempio non viene riconosciuta alcuna differenza tra un museo pubblico e uno privato, purché siano perseguiti gli stessi obiettivi) o dal sistema di funzionamento»;- 1995: la museologia viene citata come disciplina relativa alle attività museali, chiarendo che «sono musei le istituzioni o organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono attività di ricerca, di formazione, di educazione, di documentazione legate ai musei e alla museologia»;- 2001, XX assemblea generale Icom, Barcellona: «Il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico che svolge ricerche concernenti le testimonianze materiali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e soprattutto le espone a fini di studio, di educazione e di diletto»;- 2004, assemblea generale Icom, Seoul: la definizione viene modificata per la parte riferita alle testimonianze «materiali e immateriali dell’uomo e del suo ambiente», emancipando così il museo «dall’originaria idea di collezione per condurlo ad abbracciare il vasto territorio dei patrimoni dell’umanità che non possono essere messi sotto teca, poiché sfuggono alle classiche regole della numerazione, catalogazione, esposizione. La musica, la danza, i rituali, quelle forme cioè che d’espressione che rappresentano in maniera profonda e inequivocabile l’identità di una comunità, l’ambiente sociale e culturale, la tradizione, il multiculturalismo, il transculturalismo sono considerati patrimoni immateriali dell’umanità […] di queste manifestazioni viene catalogato e numerato solo il medium […] ma non il patrimonio culturale in sé».(i) Peraltro non sarebbe sconsigliabile che Icom Italia provvedesse a pubblicare online i materiali che rendano conto dell’evoluzione della propria storia e degli studi, delle definizioni e degli ambiti; si nota invece che il sito web, in specie quello dell’emanazione italiana, per le sezioni in fieri evidenzia un aggiornamento piuttosto rallentato, fermo al 2004-05. Si vedano per esempio la sezione dedicata alla “Rivista dei musei” o quella che segnala le “Pubblicazioni recenti”.

“Museo” per il design? Che cosa significa, che cosa potrebbe significare, che cosa dovrebbe essere o che cosa è, già? Che cosa è un museo? Cosa sono oggi i musei? Quali definizioni e quali realtà e modelli si danno?Se una museologia – per ora diciamo così – del design non vorrà essere aliena alle vicende, alle esperienze, alla teoria e alla pratica museologica, non sarà necessario integrarsi, inserirsi in, interessarsi a dibattiti, teorie, pratiche già da altri svolti, affrontati? Non sarà necessario ripercorrere strade da altri – con competenza – battute, e trarne giovamento, sia per i successi sia per gli errori?Un utile e agevole ingresso al tema, non solo dei musei ma anche della museologia e della museografia, viene da Pietro C. Marani, Rosanna Pavoni, Musei. Trasformazioni di un’istituzione dall’età moderna al contemporaneo, Marsilio, Venezia 2006. E non perché nello specifico si parli di musei del “design” – termine, quest’ultimo, che compare poco nel libro, anzi che compare pure in un punto importante, ma non come oggetto; si veda la chiusa dell’ultimo capitolo relativo a La legislazione italiana, l’idea di beni culturali e il museo, p. 104: «In questo contesto [ovvero il panorama legislativo e l’attualità italiani, ma non solo] il contributo che la comunicazione dei beni culturali e il design dei beni culturali possono offrire è certamente fondamentale».Ebbene, trascuriamo in questo momento volutamente il “design dei beni culturali” – qualcosa che non escludiamo e su cui anzi dovremo ritornare (si tratta di valorizzazione dei beni culturali via museotecnica e museografia, exhibit, comunicazione ecc.) e ci ricorderemo allora delle attività di ricerca del Miur sul tema Me.Design (2001/03). Strategia, strumenti e operatività del disegno industriale per valorizzare e potenziare le risorse dell’area mediterranea tra locale e globale i cui esiti sono disponibili in www.sistemadesignitalia.it, e quindi dell’attività di ricerca d.Cult intrapresa da alcuni atenei italiani i cui esiti, Il design per la valorizzazione dei beni culturali, sono anch’essi disponibili in www.sistemadesignitalia.it [2006], come pure del volume, legato a simili attività, che raccoglie i risultati di esperienze e workshop Design, territorio e patrimonio culturale, a cura di Vincenzo Cristallo et al., Clean edizioni 2006), ma che non è ora primario centro del nostro interesse.Trascurando ciò – e anche la questione dei rapporti fra “beni culturali” e “museo”, data, naturalmente, la non coincidenza – ci concentriamo invece sulla definizione di “museo” e sul significato di un museo, magari del design; sulla definizione di “museologia e museografia” e, in seguito, sul significato della museologia e della museografia, magari per il design. Tenendo per assunto – ma così entriamo già nel vivo – che «se si vuole che il museo svolga la funzione di istituzione in cui la società trova un’identificazione con il proprio patrimonio culturale, ogni museo deve avere una propria cultura, una propria individualità, un proprio “senso”» e che, conseguentemente «non deve esistere perciò un modello universale di museo» (Giovanni Pinna, Il “senso” del museo, in Adalgisa Lugli, Giovanni Pinna, Virgilio Vercelloni, Tre idee di museo, Jaca Book, Milano 2005, p. 109; di questo testo abbiamo già scritto qualcosa).E assumiamo per ora anche che, come scrivono Marani e Pavoni, caratteristica del museo è la sua mutevolezza, dato che esso «muta nella forma e nella sostanza seguendo le inclinazioni della collettività che lo reclama, lo istituisce, lo gestisce, lo incensa, lo abbandona» (Marani, Pavoni, 2006, p. 10).Gioviamoci dunque della ricognizione che i due autori fanno e ripercorriamo, per iniziare, le Definizioni di museo (cap. 2, pp. 23-30) date «da Icom, da associazioni nazionali di musei, da museologi e da professionisti che si trovano a operare con i musei». Peraltro questo volume offre anche una sintetica appendice di citazioni sul tema dei musei, da Paolo a Paul, ovvero da Giovio a Valéry, passando per Bouvard e Pecuchet («… e la loro casa sembrava un museo»), immancabili. Ma per ora atteniamoci ai “professionisti”, il che ci permette di ritornare anche su alcune perplessità espresse precedentemente.Icom:(i)- 1951: con un’attenzione particolarmente rivolta al patrimonio/tutela e alla esposizione, «si dichiara che il museo è l’istituzione che conserva, studia, valorizza e essenzialmente espone un insieme di elementi di valore culturale per il diletto (nelle versioni francese e inglese – due delle lingue ufficiali insieme allo spagnolo di Icom – dello statuto sono usati i termini déléctation/enjoyment che hanno un significato diverso rispetto alle parole che nelle due lingue indicano il divertimento, confusione che purtroppo soprattutto negli ultimi anni si è venuta a creare tra coloro che si occupano a vario titolo di musei). I beni di cui il museo si fa carico sono le collezioni di oggetti artistici, storici, scientifici e tecnici, giardini botanici e zoologici, acquari»;- 1961: la definizione viene ampliata «solo per quanto riguarda la tipologia di beni che rientrano nella sfera di competenza dei musei: sono così aggiunti i monumenti storici, i siti archeologici e storici, i siti e i parchi naturali che garantiscano una visione regolamentata al pubblico»;- 1974: l’orientamento si rivolge maggiormente verso la società, alla relazione con l’uomo e le sue aspettative, per cui museo è «“un’istituzione al servizio della società, che acquisisce, conserva, comunica e presenta, con il fine di accrescere la conoscenza, la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio, dell’educazione e della cultura, le testimonianze della natura e dell’uomo”. Anche l’ambito dei beni viene ripensato e si arriva a stabilire che sono musei le istituzioni permanenti senza scopo di lucro, tutti i siti storici, archeologici, naturalistici che possano attestare la loro natura di museo attraverso attività di acquisizione, conservazione e comunicazione»;- 1989: «il nuovo statuto […] ribadisce che il museo è un’istituzione permanente al servizio della società e del suo sviluppo e che tale definizione deve essere applicata senza alcuna restrizione derivante dalla natura dell’autorità di tutela (per esempio non viene riconosciuta alcuna differenza tra un museo pubblico e uno privato, purché siano perseguiti gli stessi obiettivi) o dal sistema di funzionamento»;- 1995: la museologia viene citata come disciplina relativa alle attività museali, chiarendo che «sono musei le istituzioni o organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono attività di ricerca, di formazione, di educazione, di documentazione legate ai musei e alla museologia»;- 2001, XX assemblea generale Icom, Barcellona: «Il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico che svolge ricerche concernenti le testimonianze materiali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e soprattutto le espone a fini di studio, di educazione e di diletto»;- 2004, assemblea generale Icom, Seoul: la definizione viene modificata per la parte riferita alle testimonianze «materiali e immateriali dell’uomo e del suo ambiente», emancipando così il museo «dall’originaria idea di collezione per condurlo ad abbracciare il vasto territorio dei patrimoni dell’umanità che non possono essere messi sotto teca, poiché sfuggono alle classiche regole della numerazione, catalogazione, esposizione. La musica, la danza, i rituali, quelle forme cioè che d’espressione che rappresentano in maniera profonda e inequivocabile l’identità di una comunità, l’ambiente sociale e culturale, la tradizione, il multiculturalismo, il transculturalismo sono considerati patrimoni immateriali dell’umanità […] di queste manifestazioni viene catalogato e numerato solo il medium […] ma non il patrimonio culturale in sé».(i) Peraltro non sarebbe sconsigliabile che Icom Italia provvedesse a pubblicare online i materiali che rendano conto dell’evoluzione della propria storia e degli studi, delle definizioni e degli ambiti; si nota invece che il sito web, in specie quello dell’emanazione italiana, per le sezioni in fieri evidenzia un aggiornamento piuttosto rallentato, fermo al 2004-05. Si vedano per esempio la sezione dedicata alla “Rivista dei musei” o quella che segnala le “Pubblicazioni recenti”.

Petizione per un museo

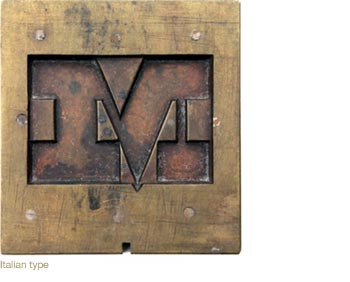

Quel che segnalo è uno strumento, in primis, e poi i suoi possibili contenuti.Esiste online un servizio – iPetitions – che consente di pubblicare e attivare, gratuitamente, petizioni su temi, problemi e proposte che si ritengano di rilievo (naturalmente senza alcuna responsabilità da parte dei gestori per i contenuti espressi nei testi). Nella home del sito è scritto che «le petizioni online possono essere uno strumento molto efficace, ben più di una petizione su carta», perché consente di raccogliere sostegno e firme (fino a 100.000, è dichiarato) da ogni parte del mondo. «Per trasformare la tua petizione in un successo, non hai bisogno di un grosso budget. Una petizione online può veramente cambiare il mondo».Il servizio consente di personalizzare anche graficamente la propria petizione, attivare filtri ad hoc e di avere un database aggiornato relativo alle firme raccolte.Quel che ci interessa in questa sede, però, non è tanto creare ora la nostra personale petizione (magari sul tema del dottorato), bensì notare che la possibilità che il sito offre di operare ricerche su tutte le petizioni pubblicate consente di trovare numerose curiosità, e magari di trarne, in alcuni casi, qualche considerazione.Per esempio Paris Hilton totalizza cento petizioni, a partire da Free us from Paris Hilton («… She needs to learn that her actions have consequences»… ma d’altronde non ci pare l’unica), tante quante si trovano digitando school. Se invece digitiamo museum sono quattordici i risultati che escono, fra cui varie petizioni per salvare questo o quel museo, oppure per sostenerne le attività. Per esempio Save Minster Rural Life Museum (petizione chiusa il 30 aprile scorso), oppure Petition to save the London Type Museum: «Its collections are vast, representing nearly all of the world’s written languages in their historic printed form. It is a timeline in letters, a record of printed history from the earliest days through the present. It is also the last place where Monotype technicians continue to manually cut typefaces».Ed è infatti dal sito del Museo che abbiamo tratto l’immagine sopra riportata. Per scoprire poi dal blog della Type Museum Society – fermo al 15 giugno 2006 – che a fine maggio 2006 ha chiuso i battenti. Se non che il sito typemuseum.org di fatto dichiara che attualmente il museo è in fase di sviluppo e riorganizzazione, che si cercano volontari per attività di ogni genere relative alle collezioni, e che le visite sono possibili ogni primo mercoledì del mese.Oltre a inviare richiesta per ulteriori informazioni, di cui daremo conto,(i) in attesa di un primo mercoledì del mese in quel di Londra, abbiamo nel frattempo fatto qualche giretto presso l’amico G. O’Ogle, al quale, per esempio abbiamo potuto strappare niente meno che il Type Museum: Planning for 2006 – 2011, che illustra stato attuale e obiettivi futuri per numerosi e dettagliati aspetti del Museo stesso. Nella pagina originale è presente un .pdf scaricabile, da mettere da parte…(i) In data 29 maggio riceviamo una cortese risposta dai responsabili del museo: «We are sorry there is little information we can give you at present as we are in the process of making an agreement with the Science Museum regarding our future but hope that shortly a press announcement will be made as to out future. We are unable at this stage to receive visitors».

Quel che segnalo è uno strumento, in primis, e poi i suoi possibili contenuti.Esiste online un servizio – iPetitions – che consente di pubblicare e attivare, gratuitamente, petizioni su temi, problemi e proposte che si ritengano di rilievo (naturalmente senza alcuna responsabilità da parte dei gestori per i contenuti espressi nei testi). Nella home del sito è scritto che «le petizioni online possono essere uno strumento molto efficace, ben più di una petizione su carta», perché consente di raccogliere sostegno e firme (fino a 100.000, è dichiarato) da ogni parte del mondo. «Per trasformare la tua petizione in un successo, non hai bisogno di un grosso budget. Una petizione online può veramente cambiare il mondo».Il servizio consente di personalizzare anche graficamente la propria petizione, attivare filtri ad hoc e di avere un database aggiornato relativo alle firme raccolte.Quel che ci interessa in questa sede, però, non è tanto creare ora la nostra personale petizione (magari sul tema del dottorato), bensì notare che la possibilità che il sito offre di operare ricerche su tutte le petizioni pubblicate consente di trovare numerose curiosità, e magari di trarne, in alcuni casi, qualche considerazione.Per esempio Paris Hilton totalizza cento petizioni, a partire da Free us from Paris Hilton («… She needs to learn that her actions have consequences»… ma d’altronde non ci pare l’unica), tante quante si trovano digitando school. Se invece digitiamo museum sono quattordici i risultati che escono, fra cui varie petizioni per salvare questo o quel museo, oppure per sostenerne le attività. Per esempio Save Minster Rural Life Museum (petizione chiusa il 30 aprile scorso), oppure Petition to save the London Type Museum: «Its collections are vast, representing nearly all of the world’s written languages in their historic printed form. It is a timeline in letters, a record of printed history from the earliest days through the present. It is also the last place where Monotype technicians continue to manually cut typefaces».Ed è infatti dal sito del Museo che abbiamo tratto l’immagine sopra riportata. Per scoprire poi dal blog della Type Museum Society – fermo al 15 giugno 2006 – che a fine maggio 2006 ha chiuso i battenti. Se non che il sito typemuseum.org di fatto dichiara che attualmente il museo è in fase di sviluppo e riorganizzazione, che si cercano volontari per attività di ogni genere relative alle collezioni, e che le visite sono possibili ogni primo mercoledì del mese.Oltre a inviare richiesta per ulteriori informazioni, di cui daremo conto,(i) in attesa di un primo mercoledì del mese in quel di Londra, abbiamo nel frattempo fatto qualche giretto presso l’amico G. O’Ogle, al quale, per esempio abbiamo potuto strappare niente meno che il Type Museum: Planning for 2006 – 2011, che illustra stato attuale e obiettivi futuri per numerosi e dettagliati aspetti del Museo stesso. Nella pagina originale è presente un .pdf scaricabile, da mettere da parte…(i) In data 29 maggio riceviamo una cortese risposta dai responsabili del museo: «We are sorry there is little information we can give you at present as we are in the process of making an agreement with the Science Museum regarding our future but hope that shortly a press announcement will be made as to out future. We are unable at this stage to receive visitors».