Luciano Gibelli, Memorie di cose. Attrezzi, oggetti e cose del passato raccolti per non dimenticare, 2 voll., Priuli & Verlucca Editori, Pavone Canavese (Torino) 2004; in questi volumi, esito di un lavoro trentennale («una lunga […] ricerca – iniziata nel 1974 – svolta soprattutto in Piemonte», ma con prima edizione nel 1980; ivi, p. 45) e ricchi di disegni, dello stesso autore, viene svolto un vero e proprio racconto che sgorga dagli oggetti tradizionali, dalla cultura materiale di una regione, costituita del resto non solo dagli oggetti in sé ma da tutto quel che attorno a essi si è mosso e si può ancora muovere: ricordi, innanzi tutto, ma poi ricette, lavorazioni, narrazioni, usi, costumi, linguaggio, storia sociale… L’autore precisa che «il contenuto di questo lavoro non può essere letto come un romanzo, partendo dalla prima pagina, su un “filo” che si conclude e completa all’ultima; tutt’altro, in questo caso i termini sono capovolti: occorre partire dall’indice [oltre 30 pagine] per orientare il proprio interesse e soltanto così, forse, potrà accadere al Lettore sensibile di ricevere l’impressione che trasmettono gli oggetti; commuovendosi, appassionandosi, stupendosi, turbandosi, trepidando anche, come leggesse davvero un romanzo» (ibidem). Partendo dalla constatazione che «di antichi oggetti, procedimenti od altro talvolta non esiste un corrispondente vocabolo italiano […] così come a precise definizioni in italiano non corrispondono vocaboli in lingua piemontese», l’autore costruisce un testo che «non solo apparentemente […] procede senza soluzione di continuità. Ho voluto in tal maniera ritrarre il fascino del conversare che si faceva nelle veglie serali d’un tempo, vale a dire il non attenersi ad un argomento prefissato, senza sapere dove conducesse esattamente il discorrere mentre vagava da un fatto reale ad un ricordo» (ibidem). Nelle speranze di Gibelli, quel che ne esce è «un piccolo museo pieghevole, da tenere in un angolo della libreria». Nella libreria, ma, precisa subito dopo Gibelli, «se il caso desse che il Lettore possedesse una vecchia casetta in campagna ed accanto al camino vi sopravvivesse ancora una sia pur vetusta camminiera, ebbene questi fogli li metta in prima fila su di un ripiano, perché è lì il posto che spetta loro». Considerazione poetica e immaginifica, che invero molto dice su quel che un museo può o deve essere, su quel che può e dovrebbe fare con gli oggetti e i patrimoni che in esso si trovano, sottratti, strappati o comunque materialmente slegati dal contesto d’origine, proprio quel contesto che – in tutti i suoi aspetti – deve essere da essi testimoniato, raccontato, indagato, esposto, comunicato. I libri di Gibelli possono essere considerati allora un’opera museografica (del resto lo stesso autore parla di come «i problemi della sede, dell’organizzazione, della conduzione insieme a tanti altri impedimenti» abbiano ostacolato per lui e altri «Uomini meritori e Comunità previdenti» (ivi, p. 47), che tanti oggetti, attrezzi, mobili, vestiti, ecc., hanno raccolto sottraendoli al tempo e all’oblio). Senza per ciò voler finire con il leggere il museo come testo, l’oggetto come testo. È piuttosto il senso dello studio, della ricerca e dell’autorialità del curatore che ci interessa. Rigorosa e insieme appassionata, magari a tratti nostalgica – nel caso di Gibelli – ma consapevole. «E così, raccogli e conserva, raccogli ed ammucchia, oggi posso aprire il mio cofano affinché a tutti, per mezzo di questi fogli, pervenga il piacere che provavo io quando – approfittando dell’ora dedicata al pisolino – andavo nascostamente a frugare nel cassetto del Nonno – tutto suo – per far la conta dei bulloni, dei dadi, delle ranelle ormai inusabili che formavano il suo tesoro. Oggi più che mai» (ivi, p. 49).

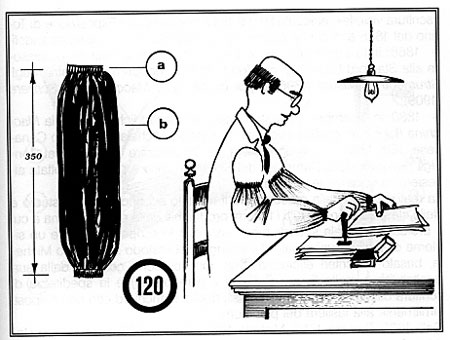

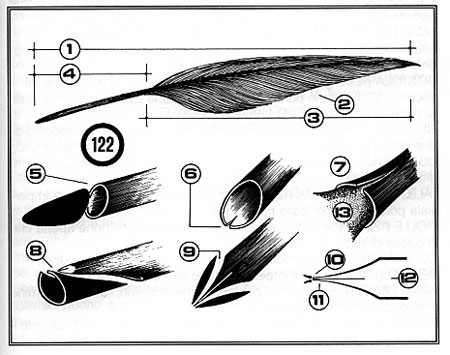

Luciano Gibelli, Memorie di cose. Attrezzi, oggetti e cose del passato raccolti per non dimenticare, 2 voll., Priuli & Verlucca Editori, Pavone Canavese (Torino) 2004; in questi volumi, esito di un lavoro trentennale («una lunga […] ricerca – iniziata nel 1974 – svolta soprattutto in Piemonte», ma con prima edizione nel 1980; ivi, p. 45) e ricchi di disegni, dello stesso autore, viene svolto un vero e proprio racconto che sgorga dagli oggetti tradizionali, dalla cultura materiale di una regione, costituita del resto non solo dagli oggetti in sé ma da tutto quel che attorno a essi si è mosso e si può ancora muovere: ricordi, innanzi tutto, ma poi ricette, lavorazioni, narrazioni, usi, costumi, linguaggio, storia sociale… L’autore precisa che «il contenuto di questo lavoro non può essere letto come un romanzo, partendo dalla prima pagina, su un “filo” che si conclude e completa all’ultima; tutt’altro, in questo caso i termini sono capovolti: occorre partire dall’indice [oltre 30 pagine] per orientare il proprio interesse e soltanto così, forse, potrà accadere al Lettore sensibile di ricevere l’impressione che trasmettono gli oggetti; commuovendosi, appassionandosi, stupendosi, turbandosi, trepidando anche, come leggesse davvero un romanzo» (ibidem). Partendo dalla constatazione che «di antichi oggetti, procedimenti od altro talvolta non esiste un corrispondente vocabolo italiano […] così come a precise definizioni in italiano non corrispondono vocaboli in lingua piemontese», l’autore costruisce un testo che «non solo apparentemente […] procede senza soluzione di continuità. Ho voluto in tal maniera ritrarre il fascino del conversare che si faceva nelle veglie serali d’un tempo, vale a dire il non attenersi ad un argomento prefissato, senza sapere dove conducesse esattamente il discorrere mentre vagava da un fatto reale ad un ricordo» (ibidem). Nelle speranze di Gibelli, quel che ne esce è «un piccolo museo pieghevole, da tenere in un angolo della libreria». Nella libreria, ma, precisa subito dopo Gibelli, «se il caso desse che il Lettore possedesse una vecchia casetta in campagna ed accanto al camino vi sopravvivesse ancora una sia pur vetusta camminiera, ebbene questi fogli li metta in prima fila su di un ripiano, perché è lì il posto che spetta loro». Considerazione poetica e immaginifica, che invero molto dice su quel che un museo può o deve essere, su quel che può e dovrebbe fare con gli oggetti e i patrimoni che in esso si trovano, sottratti, strappati o comunque materialmente slegati dal contesto d’origine, proprio quel contesto che – in tutti i suoi aspetti – deve essere da essi testimoniato, raccontato, indagato, esposto, comunicato. I libri di Gibelli possono essere considerati allora un’opera museografica (del resto lo stesso autore parla di come «i problemi della sede, dell’organizzazione, della conduzione insieme a tanti altri impedimenti» abbiano ostacolato per lui e altri «Uomini meritori e Comunità previdenti» (ivi, p. 47), che tanti oggetti, attrezzi, mobili, vestiti, ecc., hanno raccolto sottraendoli al tempo e all’oblio). Senza per ciò voler finire con il leggere il museo come testo, l’oggetto come testo. È piuttosto il senso dello studio, della ricerca e dell’autorialità del curatore che ci interessa. Rigorosa e insieme appassionata, magari a tratti nostalgica – nel caso di Gibelli – ma consapevole. «E così, raccogli e conserva, raccogli ed ammucchia, oggi posso aprire il mio cofano affinché a tutti, per mezzo di questi fogli, pervenga il piacere che provavo io quando – approfittando dell’ora dedicata al pisolino – andavo nascostamente a frugare nel cassetto del Nonno – tutto suo – per far la conta dei bulloni, dei dadi, delle ranelle ormai inusabili che formavano il suo tesoro. Oggi più che mai» (ivi, p. 49). Non ci si stupirà di ritrovare nel “cofano” di Gibelli – oltre a piante ed erbe «usate in passato nei casi più disparati, talvolta incredibili», di cui pure egli ha raccolto e offre notizie, nella parte conclusiva del libro – le forme da burro come pure il giogo, la campana e il torchio a vite discendente, i polsini e lo stiratore litico, ma anche, fra le “schede” – tutte connesse nel fluire del discorso –, una dedicata al carrozzo: «antenato indiscusso del Go-Cart» la cui realizzazione «ci promuoveva tecnici, ingegneri, elaboratori, carrozzieri, piloti, cronometristi, giudici di gara ed Artigiani con l’A maiuscola [magari, aggiungeremmo oggi, pure designer]» (ivi, p. 583). Non si tratta però di scheda tutta abbandonata alla memoria d’infanzia e gioventù – come invece avviene maggiormente per quella dedicata alla “invenzione del motorino”, da parte di tal Masino Culasso «il 27 maggio 1936, vale a dire una decina di anni prima della nascita della Vespa, della Lambretta, del Cucciolo, del Mosquito e di tutti gli altri motorini» – ché Gibelli da solo si richiama: «bando alla poesia e via al linguaggio tecnico: DESCRIZIONE OGGETTIVA E CARATTERISTICHE», che segue puntualmente nel dettaglio di materiali, ruote, sospensioni, propulsione, snodo, freni, sedile.Non mancano all’appello la grattugia (gratusa comun) e il tostino (brusacafè), la macchina da caffè e il tirabrace, i chiodi e la zucca da vino (bot), ma si trovano anche unità di misura (diverse per ogni capoluogo di provincia) e addirittura le “istruzioni per l’uso del pesatore”, o ancora la mezzamanica (angagianta), su cui ci soffermiamo.Di questa Gibelli non solo dice che «era portata in ufficio dagli impiegati del tempo che fu e che anch’io ebbi ancora la ventura di conoscere, al mio primo impiego, opera della Mamma e dono per consacrare la mia trasformazione in lavoratore (d’Azienda Privata) con qualcosa di significante […] e per difendere le maniche della giacca nuova»; non solo nota che forse «pochi sanno che anticamente la Mezzamanica s’usava al singolare, montata solo sul braccio destro (ma il sinistro dove lo tenevano?), probabilmente per ragioni d’economia e forse il suo evolversi al plurale significò e fu la testimonianza misconosciuta d’un lento progredire sindacale, di traguardi salariali»; ma anche si spinge a «celebrare tutto ciò», a modo suo, dice, «con quattro notiziole storiche che devono aver influito parecchio sull’organizzazione del lavoro burocratico:- 1830: Celestino Galli, di Carrù (1804-1866), inventa il Potenografo, il primo congegno – si può dire – per scrivere premendo su dei tasti [a tal proposito si veda anche quanto descritto in Waldimaro Fiorentino, Sistemi di scrittura specialistica, in “Scienza e Tecnica”, LXVI, 2003, n. 394, giugno, a p. 16 scaricabile online];- 1855: Giuseppe Ravizza, avvocato, archeologo e storico di Novara (1811-1885), brevetta il suo Cembalo scrivano, macchina per scrivere a “scrittura visibile” realizzata fin dal 1846, presentata all’Esposizione di Torino del 1858 e di cui ne costruì ben 12 modelli, via via perfezionandoli;- 1868: il 13 agosto nasce ad Ivrea Camillo Olivetti, futuro professore alla Stanford University, che fonda in Italia dapprima l’industria degli Strumenti di Misura(1896) e poi quella delle Macchine per Scrivere (1909);- 1880: in dicembre il Senato italiano adotta la Michela, ossia la Macchina Fonostenografica inventata da Antonio Michela […]sono date e Uomini piemontesi che, non soltanto per i burocrati, sconvolsero irreversibilmente l’uso del calamo», del quale segue, o meglio s’inserisce presso che senza soluzione (se non per via di regole e usi tipografici) una dettagliata scheda, e così via (ivi, pp. 246-248).

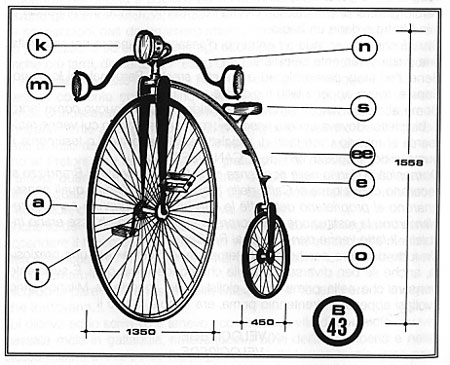

Non ci si stupirà di ritrovare nel “cofano” di Gibelli – oltre a piante ed erbe «usate in passato nei casi più disparati, talvolta incredibili», di cui pure egli ha raccolto e offre notizie, nella parte conclusiva del libro – le forme da burro come pure il giogo, la campana e il torchio a vite discendente, i polsini e lo stiratore litico, ma anche, fra le “schede” – tutte connesse nel fluire del discorso –, una dedicata al carrozzo: «antenato indiscusso del Go-Cart» la cui realizzazione «ci promuoveva tecnici, ingegneri, elaboratori, carrozzieri, piloti, cronometristi, giudici di gara ed Artigiani con l’A maiuscola [magari, aggiungeremmo oggi, pure designer]» (ivi, p. 583). Non si tratta però di scheda tutta abbandonata alla memoria d’infanzia e gioventù – come invece avviene maggiormente per quella dedicata alla “invenzione del motorino”, da parte di tal Masino Culasso «il 27 maggio 1936, vale a dire una decina di anni prima della nascita della Vespa, della Lambretta, del Cucciolo, del Mosquito e di tutti gli altri motorini» – ché Gibelli da solo si richiama: «bando alla poesia e via al linguaggio tecnico: DESCRIZIONE OGGETTIVA E CARATTERISTICHE», che segue puntualmente nel dettaglio di materiali, ruote, sospensioni, propulsione, snodo, freni, sedile.Non mancano all’appello la grattugia (gratusa comun) e il tostino (brusacafè), la macchina da caffè e il tirabrace, i chiodi e la zucca da vino (bot), ma si trovano anche unità di misura (diverse per ogni capoluogo di provincia) e addirittura le “istruzioni per l’uso del pesatore”, o ancora la mezzamanica (angagianta), su cui ci soffermiamo.Di questa Gibelli non solo dice che «era portata in ufficio dagli impiegati del tempo che fu e che anch’io ebbi ancora la ventura di conoscere, al mio primo impiego, opera della Mamma e dono per consacrare la mia trasformazione in lavoratore (d’Azienda Privata) con qualcosa di significante […] e per difendere le maniche della giacca nuova»; non solo nota che forse «pochi sanno che anticamente la Mezzamanica s’usava al singolare, montata solo sul braccio destro (ma il sinistro dove lo tenevano?), probabilmente per ragioni d’economia e forse il suo evolversi al plurale significò e fu la testimonianza misconosciuta d’un lento progredire sindacale, di traguardi salariali»; ma anche si spinge a «celebrare tutto ciò», a modo suo, dice, «con quattro notiziole storiche che devono aver influito parecchio sull’organizzazione del lavoro burocratico:- 1830: Celestino Galli, di Carrù (1804-1866), inventa il Potenografo, il primo congegno – si può dire – per scrivere premendo su dei tasti [a tal proposito si veda anche quanto descritto in Waldimaro Fiorentino, Sistemi di scrittura specialistica, in “Scienza e Tecnica”, LXVI, 2003, n. 394, giugno, a p. 16 scaricabile online];- 1855: Giuseppe Ravizza, avvocato, archeologo e storico di Novara (1811-1885), brevetta il suo Cembalo scrivano, macchina per scrivere a “scrittura visibile” realizzata fin dal 1846, presentata all’Esposizione di Torino del 1858 e di cui ne costruì ben 12 modelli, via via perfezionandoli;- 1868: il 13 agosto nasce ad Ivrea Camillo Olivetti, futuro professore alla Stanford University, che fonda in Italia dapprima l’industria degli Strumenti di Misura(1896) e poi quella delle Macchine per Scrivere (1909);- 1880: in dicembre il Senato italiano adotta la Michela, ossia la Macchina Fonostenografica inventata da Antonio Michela […]sono date e Uomini piemontesi che, non soltanto per i burocrati, sconvolsero irreversibilmente l’uso del calamo», del quale segue, o meglio s’inserisce presso che senza soluzione (se non per via di regole e usi tipografici) una dettagliata scheda, e così via (ivi, pp. 246-248). Neppure stupirà, dunque, di trovare minerali e armi, tarocchi piemontesi, incisioni rupestri, la bicicletta – e la sua storia –, monete e strumenti d’ogni genere, e inoltre pietanze e ricette – come la Pasta e fagioli oppure la Bagna Càuda, e qui è la nostra personale memoria a correre fino alla nonna materna…A proposito delle ricette, ancora una riflessione: nell’introduzione ai due volumi, Gibelli precisa difatti che per il «“collaudo” [delle ricette e dei vari preparati] ho usato quasi sempre i vecchi sistemi di manipolazione degli ingredienti, eccezion fatta per l’uso del mortaio che ho sovente sostituito con il moderno macinino-frullatore elettrico». Non è questa la migliore ammissione che la storia dell’uomo e dei suoi “gesti” si snoda con continuità, lungo un filo irriducibilmente materiale?E che, insomma, la storia è una, come diceva Roland Barthes che recuperiamo facendo riferimento a quel che Sergio Polano ha scritto, Per una critica degli artefatti umani, in “dezine”, 2001, n. unico, maggio, pp. 1-2: «Preferirei, infatti, che degli artefatti e dei loro artefici, degli artifizi e degli arti, delle singolari imprese e delle plurali industriosità che li condizionano e li consentono, si tentasse e si provasse, con tutti i rischi che ciò comporta, l’ipotesi pregiudiziale di scrutarne la complicanza intrinseca e assieme la strutturale unità soggiacente, niente affatto riducibile in toto a (né risolvibile entro) compartimentati saperi specializzati e specialistici – profondi, selon moi, solo se maniacalmente specifici tanto quanto aperti al confronto sereno –, e si rinunciasse ad affidarsi esclusivamente a disgiunte ragioni estetiche o a banali poetiche individuali, a vieti economicismi meccanici o al comodo riparo dell’azione di un qualche misterioso genius loci e via discorrendo, separando in bricioline insipide il gusto e la forma unica di un solo, unico pane. È quanto, fuor di metafora, si può meglio esprimere (e anche, per chiarezza di scienza, porre all’egida di una palese dichiarazione di parte, sottoscritta in pieno da chi scrive) con una concisa citazione di Roland Barthes, ove egli ragiona a proposito di apparentemente lontani ma sostanzialmente prossimi problemi (le scritture), concludendo che: “c’è una filosofia della Storia: cioè che la Storia è una e unica”». Così scriveva Polano a ricordare che «gli “oggetti di disegno industriale”, nella loro significativa varietà (assai meno casuale di quanto possa apparire, tanto son affamiliati spesso) andrebbero soppesati, confrontati e messi a fuoco nel panorama del trascorrere di geografie storiche e di topografie cronologiche, ogni volta del tutto peculiari», senza ridursi alla bilancia estetica del bello/brutto, giacché – com’egli dichiara, per sé – «l’ambizione [è] di occuparmi d’arte, delle arte e degli arti: la maggior parte degli “oggetti di disegno industriale”, fors’anzi tutti gli artefatti umani, null’altro sono infatti che protesi, estrinsecazioni, estrusioni, oggettualizzazioni e oggettivazioni artefatte delle prestazioni del corpo; il bello e il brutto restino materia e affare di chi (avendone il tempo e le capacità) si diletta di estetica e la crede una disciplina storicamente consolidata (ma non ha più o meno due secoli and a half? oserei credere forse pochi, a fronte dell’umana industria, “disciplina” dell’homo sapiens e faber che spazia […] per almeno 40 migliaia d’anni). Comunque sia, credo che “potrà comprendere appieno l’arte – come ben spiegava Konrad Fiedler, già nel secolo passato (affinando altrui filosofiche idee di più antica data), in uno dei suoi Aphorismen, il 36 – solo chi non le imporrà una finalità estetica né simbolica, perché essa è assai più che un oggetto di eccitazione estetica e, più che illustrazione, è linguaggio al servizio della conoscenza”».

Neppure stupirà, dunque, di trovare minerali e armi, tarocchi piemontesi, incisioni rupestri, la bicicletta – e la sua storia –, monete e strumenti d’ogni genere, e inoltre pietanze e ricette – come la Pasta e fagioli oppure la Bagna Càuda, e qui è la nostra personale memoria a correre fino alla nonna materna…A proposito delle ricette, ancora una riflessione: nell’introduzione ai due volumi, Gibelli precisa difatti che per il «“collaudo” [delle ricette e dei vari preparati] ho usato quasi sempre i vecchi sistemi di manipolazione degli ingredienti, eccezion fatta per l’uso del mortaio che ho sovente sostituito con il moderno macinino-frullatore elettrico». Non è questa la migliore ammissione che la storia dell’uomo e dei suoi “gesti” si snoda con continuità, lungo un filo irriducibilmente materiale?E che, insomma, la storia è una, come diceva Roland Barthes che recuperiamo facendo riferimento a quel che Sergio Polano ha scritto, Per una critica degli artefatti umani, in “dezine”, 2001, n. unico, maggio, pp. 1-2: «Preferirei, infatti, che degli artefatti e dei loro artefici, degli artifizi e degli arti, delle singolari imprese e delle plurali industriosità che li condizionano e li consentono, si tentasse e si provasse, con tutti i rischi che ciò comporta, l’ipotesi pregiudiziale di scrutarne la complicanza intrinseca e assieme la strutturale unità soggiacente, niente affatto riducibile in toto a (né risolvibile entro) compartimentati saperi specializzati e specialistici – profondi, selon moi, solo se maniacalmente specifici tanto quanto aperti al confronto sereno –, e si rinunciasse ad affidarsi esclusivamente a disgiunte ragioni estetiche o a banali poetiche individuali, a vieti economicismi meccanici o al comodo riparo dell’azione di un qualche misterioso genius loci e via discorrendo, separando in bricioline insipide il gusto e la forma unica di un solo, unico pane. È quanto, fuor di metafora, si può meglio esprimere (e anche, per chiarezza di scienza, porre all’egida di una palese dichiarazione di parte, sottoscritta in pieno da chi scrive) con una concisa citazione di Roland Barthes, ove egli ragiona a proposito di apparentemente lontani ma sostanzialmente prossimi problemi (le scritture), concludendo che: “c’è una filosofia della Storia: cioè che la Storia è una e unica”». Così scriveva Polano a ricordare che «gli “oggetti di disegno industriale”, nella loro significativa varietà (assai meno casuale di quanto possa apparire, tanto son affamiliati spesso) andrebbero soppesati, confrontati e messi a fuoco nel panorama del trascorrere di geografie storiche e di topografie cronologiche, ogni volta del tutto peculiari», senza ridursi alla bilancia estetica del bello/brutto, giacché – com’egli dichiara, per sé – «l’ambizione [è] di occuparmi d’arte, delle arte e degli arti: la maggior parte degli “oggetti di disegno industriale”, fors’anzi tutti gli artefatti umani, null’altro sono infatti che protesi, estrinsecazioni, estrusioni, oggettualizzazioni e oggettivazioni artefatte delle prestazioni del corpo; il bello e il brutto restino materia e affare di chi (avendone il tempo e le capacità) si diletta di estetica e la crede una disciplina storicamente consolidata (ma non ha più o meno due secoli and a half? oserei credere forse pochi, a fronte dell’umana industria, “disciplina” dell’homo sapiens e faber che spazia […] per almeno 40 migliaia d’anni). Comunque sia, credo che “potrà comprendere appieno l’arte – come ben spiegava Konrad Fiedler, già nel secolo passato (affinando altrui filosofiche idee di più antica data), in uno dei suoi Aphorismen, il 36 – solo chi non le imporrà una finalità estetica né simbolica, perché essa è assai più che un oggetto di eccitazione estetica e, più che illustrazione, è linguaggio al servizio della conoscenza”».

Category: Books

Books’ reviews

Memorie di cose

Definizione di museo #1

“Museo” per il design? Che cosa significa, che cosa potrebbe significare, che cosa dovrebbe essere o che cosa è, già? Che cosa è un museo? Cosa sono oggi i musei? Quali definizioni e quali realtà e modelli si danno?Se una museologia – per ora diciamo così – del design non vorrà essere aliena alle vicende, alle esperienze, alla teoria e alla pratica museologica, non sarà necessario integrarsi, inserirsi in, interessarsi a dibattiti, teorie, pratiche già da altri svolti, affrontati? Non sarà necessario ripercorrere strade da altri – con competenza – battute, e trarne giovamento, sia per i successi sia per gli errori?Un utile e agevole ingresso al tema, non solo dei musei ma anche della museologia e della museografia, viene da Pietro C. Marani, Rosanna Pavoni, Musei. Trasformazioni di un’istituzione dall’età moderna al contemporaneo, Marsilio, Venezia 2006. E non perché nello specifico si parli di musei del “design” – termine, quest’ultimo, che compare poco nel libro, anzi che compare pure in un punto importante, ma non come oggetto; si veda la chiusa dell’ultimo capitolo relativo a La legislazione italiana, l’idea di beni culturali e il museo, p. 104: «In questo contesto [ovvero il panorama legislativo e l’attualità italiani, ma non solo] il contributo che la comunicazione dei beni culturali e il design dei beni culturali possono offrire è certamente fondamentale».Ebbene, trascuriamo in questo momento volutamente il “design dei beni culturali” – qualcosa che non escludiamo e su cui anzi dovremo ritornare (si tratta di valorizzazione dei beni culturali via museotecnica e museografia, exhibit, comunicazione ecc.) e ci ricorderemo allora delle attività di ricerca del Miur sul tema Me.Design (2001/03). Strategia, strumenti e operatività del disegno industriale per valorizzare e potenziare le risorse dell’area mediterranea tra locale e globale i cui esiti sono disponibili in www.sistemadesignitalia.it, e quindi dell’attività di ricerca d.Cult intrapresa da alcuni atenei italiani i cui esiti, Il design per la valorizzazione dei beni culturali, sono anch’essi disponibili in www.sistemadesignitalia.it [2006], come pure del volume, legato a simili attività, che raccoglie i risultati di esperienze e workshop Design, territorio e patrimonio culturale, a cura di Vincenzo Cristallo et al., Clean edizioni 2006), ma che non è ora primario centro del nostro interesse.Trascurando ciò – e anche la questione dei rapporti fra “beni culturali” e “museo”, data, naturalmente, la non coincidenza – ci concentriamo invece sulla definizione di “museo” e sul significato di un museo, magari del design; sulla definizione di “museologia e museografia” e, in seguito, sul significato della museologia e della museografia, magari per il design. Tenendo per assunto – ma così entriamo già nel vivo – che «se si vuole che il museo svolga la funzione di istituzione in cui la società trova un’identificazione con il proprio patrimonio culturale, ogni museo deve avere una propria cultura, una propria individualità, un proprio “senso”» e che, conseguentemente «non deve esistere perciò un modello universale di museo» (Giovanni Pinna, Il “senso” del museo, in Adalgisa Lugli, Giovanni Pinna, Virgilio Vercelloni, Tre idee di museo, Jaca Book, Milano 2005, p. 109; di questo testo abbiamo già scritto qualcosa).E assumiamo per ora anche che, come scrivono Marani e Pavoni, caratteristica del museo è la sua mutevolezza, dato che esso «muta nella forma e nella sostanza seguendo le inclinazioni della collettività che lo reclama, lo istituisce, lo gestisce, lo incensa, lo abbandona» (Marani, Pavoni, 2006, p. 10).Gioviamoci dunque della ricognizione che i due autori fanno e ripercorriamo, per iniziare, le Definizioni di museo (cap. 2, pp. 23-30) date «da Icom, da associazioni nazionali di musei, da museologi e da professionisti che si trovano a operare con i musei». Peraltro questo volume offre anche una sintetica appendice di citazioni sul tema dei musei, da Paolo a Paul, ovvero da Giovio a Valéry, passando per Bouvard e Pecuchet («… e la loro casa sembrava un museo»), immancabili. Ma per ora atteniamoci ai “professionisti”, il che ci permette di ritornare anche su alcune perplessità espresse precedentemente.Icom:(i)- 1951: con un’attenzione particolarmente rivolta al patrimonio/tutela e alla esposizione, «si dichiara che il museo è l’istituzione che conserva, studia, valorizza e essenzialmente espone un insieme di elementi di valore culturale per il diletto (nelle versioni francese e inglese – due delle lingue ufficiali insieme allo spagnolo di Icom – dello statuto sono usati i termini déléctation/enjoyment che hanno un significato diverso rispetto alle parole che nelle due lingue indicano il divertimento, confusione che purtroppo soprattutto negli ultimi anni si è venuta a creare tra coloro che si occupano a vario titolo di musei). I beni di cui il museo si fa carico sono le collezioni di oggetti artistici, storici, scientifici e tecnici, giardini botanici e zoologici, acquari»;- 1961: la definizione viene ampliata «solo per quanto riguarda la tipologia di beni che rientrano nella sfera di competenza dei musei: sono così aggiunti i monumenti storici, i siti archeologici e storici, i siti e i parchi naturali che garantiscano una visione regolamentata al pubblico»;- 1974: l’orientamento si rivolge maggiormente verso la società, alla relazione con l’uomo e le sue aspettative, per cui museo è «“un’istituzione al servizio della società, che acquisisce, conserva, comunica e presenta, con il fine di accrescere la conoscenza, la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio, dell’educazione e della cultura, le testimonianze della natura e dell’uomo”. Anche l’ambito dei beni viene ripensato e si arriva a stabilire che sono musei le istituzioni permanenti senza scopo di lucro, tutti i siti storici, archeologici, naturalistici che possano attestare la loro natura di museo attraverso attività di acquisizione, conservazione e comunicazione»;- 1989: «il nuovo statuto […] ribadisce che il museo è un’istituzione permanente al servizio della società e del suo sviluppo e che tale definizione deve essere applicata senza alcuna restrizione derivante dalla natura dell’autorità di tutela (per esempio non viene riconosciuta alcuna differenza tra un museo pubblico e uno privato, purché siano perseguiti gli stessi obiettivi) o dal sistema di funzionamento»;- 1995: la museologia viene citata come disciplina relativa alle attività museali, chiarendo che «sono musei le istituzioni o organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono attività di ricerca, di formazione, di educazione, di documentazione legate ai musei e alla museologia»;- 2001, XX assemblea generale Icom, Barcellona: «Il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico che svolge ricerche concernenti le testimonianze materiali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e soprattutto le espone a fini di studio, di educazione e di diletto»;- 2004, assemblea generale Icom, Seoul: la definizione viene modificata per la parte riferita alle testimonianze «materiali e immateriali dell’uomo e del suo ambiente», emancipando così il museo «dall’originaria idea di collezione per condurlo ad abbracciare il vasto territorio dei patrimoni dell’umanità che non possono essere messi sotto teca, poiché sfuggono alle classiche regole della numerazione, catalogazione, esposizione. La musica, la danza, i rituali, quelle forme cioè che d’espressione che rappresentano in maniera profonda e inequivocabile l’identità di una comunità, l’ambiente sociale e culturale, la tradizione, il multiculturalismo, il transculturalismo sono considerati patrimoni immateriali dell’umanità […] di queste manifestazioni viene catalogato e numerato solo il medium […] ma non il patrimonio culturale in sé».(i) Peraltro non sarebbe sconsigliabile che Icom Italia provvedesse a pubblicare online i materiali che rendano conto dell’evoluzione della propria storia e degli studi, delle definizioni e degli ambiti; si nota invece che il sito web, in specie quello dell’emanazione italiana, per le sezioni in fieri evidenzia un aggiornamento piuttosto rallentato, fermo al 2004-05. Si vedano per esempio la sezione dedicata alla “Rivista dei musei” o quella che segnala le “Pubblicazioni recenti”.

“Museo” per il design? Che cosa significa, che cosa potrebbe significare, che cosa dovrebbe essere o che cosa è, già? Che cosa è un museo? Cosa sono oggi i musei? Quali definizioni e quali realtà e modelli si danno?Se una museologia – per ora diciamo così – del design non vorrà essere aliena alle vicende, alle esperienze, alla teoria e alla pratica museologica, non sarà necessario integrarsi, inserirsi in, interessarsi a dibattiti, teorie, pratiche già da altri svolti, affrontati? Non sarà necessario ripercorrere strade da altri – con competenza – battute, e trarne giovamento, sia per i successi sia per gli errori?Un utile e agevole ingresso al tema, non solo dei musei ma anche della museologia e della museografia, viene da Pietro C. Marani, Rosanna Pavoni, Musei. Trasformazioni di un’istituzione dall’età moderna al contemporaneo, Marsilio, Venezia 2006. E non perché nello specifico si parli di musei del “design” – termine, quest’ultimo, che compare poco nel libro, anzi che compare pure in un punto importante, ma non come oggetto; si veda la chiusa dell’ultimo capitolo relativo a La legislazione italiana, l’idea di beni culturali e il museo, p. 104: «In questo contesto [ovvero il panorama legislativo e l’attualità italiani, ma non solo] il contributo che la comunicazione dei beni culturali e il design dei beni culturali possono offrire è certamente fondamentale».Ebbene, trascuriamo in questo momento volutamente il “design dei beni culturali” – qualcosa che non escludiamo e su cui anzi dovremo ritornare (si tratta di valorizzazione dei beni culturali via museotecnica e museografia, exhibit, comunicazione ecc.) e ci ricorderemo allora delle attività di ricerca del Miur sul tema Me.Design (2001/03). Strategia, strumenti e operatività del disegno industriale per valorizzare e potenziare le risorse dell’area mediterranea tra locale e globale i cui esiti sono disponibili in www.sistemadesignitalia.it, e quindi dell’attività di ricerca d.Cult intrapresa da alcuni atenei italiani i cui esiti, Il design per la valorizzazione dei beni culturali, sono anch’essi disponibili in www.sistemadesignitalia.it [2006], come pure del volume, legato a simili attività, che raccoglie i risultati di esperienze e workshop Design, territorio e patrimonio culturale, a cura di Vincenzo Cristallo et al., Clean edizioni 2006), ma che non è ora primario centro del nostro interesse.Trascurando ciò – e anche la questione dei rapporti fra “beni culturali” e “museo”, data, naturalmente, la non coincidenza – ci concentriamo invece sulla definizione di “museo” e sul significato di un museo, magari del design; sulla definizione di “museologia e museografia” e, in seguito, sul significato della museologia e della museografia, magari per il design. Tenendo per assunto – ma così entriamo già nel vivo – che «se si vuole che il museo svolga la funzione di istituzione in cui la società trova un’identificazione con il proprio patrimonio culturale, ogni museo deve avere una propria cultura, una propria individualità, un proprio “senso”» e che, conseguentemente «non deve esistere perciò un modello universale di museo» (Giovanni Pinna, Il “senso” del museo, in Adalgisa Lugli, Giovanni Pinna, Virgilio Vercelloni, Tre idee di museo, Jaca Book, Milano 2005, p. 109; di questo testo abbiamo già scritto qualcosa).E assumiamo per ora anche che, come scrivono Marani e Pavoni, caratteristica del museo è la sua mutevolezza, dato che esso «muta nella forma e nella sostanza seguendo le inclinazioni della collettività che lo reclama, lo istituisce, lo gestisce, lo incensa, lo abbandona» (Marani, Pavoni, 2006, p. 10).Gioviamoci dunque della ricognizione che i due autori fanno e ripercorriamo, per iniziare, le Definizioni di museo (cap. 2, pp. 23-30) date «da Icom, da associazioni nazionali di musei, da museologi e da professionisti che si trovano a operare con i musei». Peraltro questo volume offre anche una sintetica appendice di citazioni sul tema dei musei, da Paolo a Paul, ovvero da Giovio a Valéry, passando per Bouvard e Pecuchet («… e la loro casa sembrava un museo»), immancabili. Ma per ora atteniamoci ai “professionisti”, il che ci permette di ritornare anche su alcune perplessità espresse precedentemente.Icom:(i)- 1951: con un’attenzione particolarmente rivolta al patrimonio/tutela e alla esposizione, «si dichiara che il museo è l’istituzione che conserva, studia, valorizza e essenzialmente espone un insieme di elementi di valore culturale per il diletto (nelle versioni francese e inglese – due delle lingue ufficiali insieme allo spagnolo di Icom – dello statuto sono usati i termini déléctation/enjoyment che hanno un significato diverso rispetto alle parole che nelle due lingue indicano il divertimento, confusione che purtroppo soprattutto negli ultimi anni si è venuta a creare tra coloro che si occupano a vario titolo di musei). I beni di cui il museo si fa carico sono le collezioni di oggetti artistici, storici, scientifici e tecnici, giardini botanici e zoologici, acquari»;- 1961: la definizione viene ampliata «solo per quanto riguarda la tipologia di beni che rientrano nella sfera di competenza dei musei: sono così aggiunti i monumenti storici, i siti archeologici e storici, i siti e i parchi naturali che garantiscano una visione regolamentata al pubblico»;- 1974: l’orientamento si rivolge maggiormente verso la società, alla relazione con l’uomo e le sue aspettative, per cui museo è «“un’istituzione al servizio della società, che acquisisce, conserva, comunica e presenta, con il fine di accrescere la conoscenza, la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio, dell’educazione e della cultura, le testimonianze della natura e dell’uomo”. Anche l’ambito dei beni viene ripensato e si arriva a stabilire che sono musei le istituzioni permanenti senza scopo di lucro, tutti i siti storici, archeologici, naturalistici che possano attestare la loro natura di museo attraverso attività di acquisizione, conservazione e comunicazione»;- 1989: «il nuovo statuto […] ribadisce che il museo è un’istituzione permanente al servizio della società e del suo sviluppo e che tale definizione deve essere applicata senza alcuna restrizione derivante dalla natura dell’autorità di tutela (per esempio non viene riconosciuta alcuna differenza tra un museo pubblico e uno privato, purché siano perseguiti gli stessi obiettivi) o dal sistema di funzionamento»;- 1995: la museologia viene citata come disciplina relativa alle attività museali, chiarendo che «sono musei le istituzioni o organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono attività di ricerca, di formazione, di educazione, di documentazione legate ai musei e alla museologia»;- 2001, XX assemblea generale Icom, Barcellona: «Il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico che svolge ricerche concernenti le testimonianze materiali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e soprattutto le espone a fini di studio, di educazione e di diletto»;- 2004, assemblea generale Icom, Seoul: la definizione viene modificata per la parte riferita alle testimonianze «materiali e immateriali dell’uomo e del suo ambiente», emancipando così il museo «dall’originaria idea di collezione per condurlo ad abbracciare il vasto territorio dei patrimoni dell’umanità che non possono essere messi sotto teca, poiché sfuggono alle classiche regole della numerazione, catalogazione, esposizione. La musica, la danza, i rituali, quelle forme cioè che d’espressione che rappresentano in maniera profonda e inequivocabile l’identità di una comunità, l’ambiente sociale e culturale, la tradizione, il multiculturalismo, il transculturalismo sono considerati patrimoni immateriali dell’umanità […] di queste manifestazioni viene catalogato e numerato solo il medium […] ma non il patrimonio culturale in sé».(i) Peraltro non sarebbe sconsigliabile che Icom Italia provvedesse a pubblicare online i materiali che rendano conto dell’evoluzione della propria storia e degli studi, delle definizioni e degli ambiti; si nota invece che il sito web, in specie quello dell’emanazione italiana, per le sezioni in fieri evidenzia un aggiornamento piuttosto rallentato, fermo al 2004-05. Si vedano per esempio la sezione dedicata alla “Rivista dei musei” o quella che segnala le “Pubblicazioni recenti”.

Cultura materiale

Cm #1. Tentativo di definizione 1

Recentemente, a fronte di una dichiarazione del mio interesse verso la cultura materiale, una persona – inglese (forse va precisato?) – mi ha chiesto «What do you mean?». Già… che cosa intendo?Il titolo di questo post potrebbe far credere che io voglia avventurarmi in una prova di autonoma definizione. In realtà ho pensato bene di riprendere in mano le pagine del volume dell’Enciclopedia Einaudi – opera mirabile – dedicate da Richard Bucaille e Jean-Marie Pesez alla voce “cultura materiale” (Enciclopedia Einaudi, IV: Costituzione-Divinazione, Einaudi, Torino 1978, pp. 271-305), al fine di segnare pro memoria (mea) alcuni punti e spunti senza cui non potrei procedere. Cominciamo con una parte della voce.L’approccio degli autori conforta e sostiene. Con la consapevolezza che «nonostante il suo significato globale appaia evidente – come spesso accade per le idee e le espressioni che il ricercatore usa quotidianamente [eccomi qui!] –, la nozione di cultura materiale continua ad essere, di fatto, imprecisa e insieme contraddistinta dall’illusione della trasparenza»; con la coscienza che dell’espressione viene fatto un uso tanto diffuso quanto indefinito, allora la strada da seguire non può scendere da un a priori che «non terrebbe conto in modo esauriente dei significati concreti» e dell’uso che i vari autori hanno fatto di questa idea. Per prima cosa la recensione degli usi; quindi, il bilancio; infine le considerazioni che se ne potranno trarre. (E qui è già una lezione di metodo.)È proprio ripercorrendo l’emergere della nozione e le sue “applicazioni”, che si scopre, scrivono Bucaille e Pesez, che se pure si tratta di idea variamente adattatasi alle esigenze epistemologiche di diverse discipline (scienze umane), la nozione di cultura materiale manifesta anche «una stabilità epistemologica» e una presenza costante tali da far pensare che «corrisponda a una necessità delle scienze umane e che la soddisfi» (pp. 271-272).Detto ciò, gli autori ripercorrono preistoria e storia della nozione, prima di tentarne la definizione.1. (Il substrato: le scienze umane) La preistoria della nozione (pp. 272-274) introduce nel mezzo di una “rottura epistemologica” (Althusser) (metà XIX sec. circa), quella preparata nel secolo dei Lumi e a inizio Ottocento, favorita da eventi politici, compagna di viaggio della rivoluzione industriale e della nascita degli stati dell’Europa che abbiamo conosciuto; una rivoluzione che, si noti, nonostante gli oppositori/tradizionalisti, riesce a «ottenere la fiducia dei […] contemporanei, per lo più sotto forma di cattedre d’insegnamento». Si tratta di un movimento che nasce da una nuova problematica ideologica – relatività e contingenza di ogni oggetto della scienza – e genera una nuova metodologia – sperimentazione pratica, confronto di dati, dimostrazione per prova e verifiche ecc. Fra le discipline coinvolte:- la preistoria, nascente con Boucher de Perthes: Antiquités celtiques et antédiluviennes (1847) e De l’homme antédiluvien (1860);- teoria della storia e dell’economia, con Karl Marx e Friedrich Engels: Manifest der kommunistischen Partei (1848), Das Kapital (1867);- antropologia sociale e culturale: Edward B. Tylor, Primitive Culture (1871), Lewis H. Morgan, Ancient Society (1877);- paleontologia: Charles Darwin, On the Origin of Species (1859);- fisiologia e medicina: Claude Bernard.Insomma, «semplificando alquanto, si può dire che è allora che il pragmatismo ha largamente la meglio sull’idealismo». E se pure non si può dire che la nozione di cultura materiale faccia allora la sua precisa comparsa, tuttavia «è allora che si elaborano le condizioni sociologiche e scientifiche» per la sua nascita.«Questa nozione […] diventa possibile dal momento in cui […] cambia la definizione delle finalità e dell’oggetto scientifico e si sviluppa una metodologia che presuppone il ricorso al concreto, al tangibile, al materiale», sia questo l’utensile e l’osso per l’archeologo, i dati monetari e le quantità di materie prime misurati da Marx, gli oggetti di diverse civiltà per gli antropologi, gli animali reali studiati da Darwin. E ancora si possono richiamare – per precisare questo substrato – gli oggetti (veramente) anonimi delle civiltà dissepolte contro gli oggetti d’arte, il materialismo storico di Marx, le collezioni etnografiche di oggetti nate un po’ ovunque ecc. Un vero e proprio Zeitgeist, che include le leggi sociali, la separazione fra Chiesa e Stato, il naturalismo di Zola ecc.Senza trascurare, segnalano gli autori, quella sociologia che, verso la fine del XIX secolo, per opera e nell’opera di Émile Durkheim faceva spazio anche agli «aspetti materiali della civiltà, quelli che, nella terminologia marxista, corrispondono al campo delle infrastrutture» (una sociologia diversa dall’attuale, e più simile all’odierna antropologia sociale e culturale). Benché poi Durkheim stesso si sia volto piuttosto alle sovrastrutture.(i)2. (La storia) La storia della nozione (pp. 275-277) prende avvio propriamente con l’inizio del XX secolo, non solo come contenuto indispensabile per le discipline già citate ma anche per questioni metodologiche, in particolare a opera «degli intellettuali che scoprono e diffondono il pensiero marxista». E il riferimento imprescindibile è naturalmente alla fondazione nel 1919 della Akademija istorii material’noj kul’tury, in Russia, con decreto di Lenin: conferma, scrivono gli autori, del «legame che c’è sempre stato tra l’idea di cultura materiale, il socialismo in genere e il marxismo» (e, preciserebbe forse qualcuno, motivo di tanto perdurante e ottuso “abbandono” e fraintendimento del tema). Ma anche «ingresso ufficiale della nozione nel campo della storia». E, fra 1920 e seconda guerra mondiale, storici – per lo più quelli che «guardavano al socialismo» – sono stati gli studiosi che se ne sono maggiormente occupati.Terreno fertile la Francia, in cui dopo gli sforzi per l’elaborazione di una storia nazionale «che legittimasse sul piano ideologico il nuovo Stato repubblicano e centralizzato», si assiste alla reazione di studiosi fra cui spiccano i nomi di Marc Bloch e Lucien Febvre, i fondatori del gruppo delle “Annales”, orientati a dare voce, anziché a re e avvenimenti eccezionali, ai “muti della storia”. Un «compito immenso», in effetti.Ma la storia della cultura materiale prosegue anche sotto le altre discipline: gli studi preistorici (anche perché non ha a disposizione documenti scritti) e l’antropologia di Durkheim e Marcel Mauss, raccolta nella redazione dell’“Année sociologique”. Anche se, come già detto, «l’antropologia, nonostante sembri aver contribuito notevolmente alla sostituzione di una storia della cultura alla storia di gesta, ha continuato tuttavia, per proprio conto, ad attribuire ai fenomeni materiali propriamente detti solo un’importanza secondaria», mostrando maggiore attenzione per i fenomeni simbolici e le rappresentazioni mentali. Fatte salve eccezioni insigni – vedi André Leroi-Gourhan – nel suo complesso l’antropologia «non si è mai interessata molto alla cultura materiale».3. (L’archeologia) Per proseguire nella storia della nozione (pp. 277-279), si deve tenere conto che nella fruttuosa relazione instaurata dagli storici con la cultura materiale, per quest’ultima s’insinua una difficoltà evidente, un limite: le fonti storiche, infatti, sono i documenti scritti, e tali che, «si rarefanno rapidamente man mano che si risale nel tempo».È stata l’archeologia, o meglio il metodo archeologico, a mostrare quale contributo la cultura materiale può dare anche a problematiche storiche. L’esempio più eccellente viene dalla Polonia del dopoguerra, dove alcuni storici, per dimostrare che le origini della loro nazione in nulla erano debitrici al mondo germanico, utilizzarono operazioni di scavo sistematico, dimostrando l’esistenza di una cultura originale. Era l’avvio dell’archeologia medievale, sviluppatasi anche in altri paesi europei; per esempio in Inghilterra, dove storici e archeologi insieme hanno tentato di porre rimedio «alle carenze delle fonti scritte», anche perché «la documentazione classica, scritta o visiva, può cogliere ampi settori della cultura materiale, ma non ne rende che un’immagine riflessa, soggettiva e già interpretata, e quindi necessita di cautele». Viceversa l’archeologia «mette direttamente in contatto con il materiale stesso, che si può toccare, esaminare, e interpretare, senza il pericolo d’errore dovuto alla soggettività della documentazione». Come indicava Leroi-Gourhan, solo «l’archeologia non ha limiti di documentazione nello spazio e nel tempo», fornendo un bacino di informazioni precise e numerose tali da consentire «sintesi generali e particolareggiate», per cui «gli storici contemporanei non sbagliano a fare sempre più assegnamento sulla documentazione loro offerta dagli archeologi».Tant’è che forse la cultura materiale è destinata a essere una sorta di «archeologia metodologicamente ed epistemologicamente rinnovata».Ma, aggiungiamo noi, il “destino”, rispetto all’anno di redazione della voce dell’Enciclopedia, dovrebbe essersi forse già compiuto?(continua)(i) Sul tema “sociologia e cultura materiale” torneremo in seguito, anche con riferimento al testo di Mario Gandolfo Giacomarra, Una sociologia della cultura materiale, Sellerio, Palermo 2004, che invero segue un percorso per noi non del tutto limpido nelle sue concatenazioni – senza con ciò voler certamente qui attribuire la causa all’autore –, percorso in cui si parla di antropologia e sociologia, di cultura materiale e semiotica, di operatori culturali e di problematiche museali, proponendo un interessante caso studio, ovvero le saline di Trapani.Nella Presentazione Giacomarra segnala come per lungo tempo sociologi (quelli della “Sociologia della cultura”, non tanto della “Sociologia dei processi culturali” come è chiamata oggi) e antropologi hanno faticato a incontrarsi sul terreno della “cultura”, laddove i primi, scrive, hanno inteso non l’«espressione di popoli o gruppi d’interesse etnologico» ma il «prodotto di operatori culturali che, di mestiere “producono cultura” o […] “producono eventi”»; mentre i secondi si sarebbero attenuti alla versione di Edward B. Tylor, quindi una cultura «accostata nelle società complesse ai dislivelli sociali, per cui si articolava in strati culturali diversi o si distingueva, contrapponendole, una cultura egemonica e una subalterna». Ora, prosegue l’autore, se per cultura materiale si intende «il complesso di attività lavorative tradizionali cui le comunità si dedicano, gli strumenti di lavoro di cui dispongono, le connesse strutture sociali e i relativi apparati simbolici», e se a lungo di ciò si sono occupati gli antropologi, è tuttavia da considerare che «nell’uso delle tecniche tradizionali di produzione e lavorazione non c’è solo una dimensione culturale, ma ce n’è anche una sociale tutta da investigare». Di qui l’idea di proporre una “sociologia della cultura materiale”, dice, «non per inventare nuove sigle ma per ampliare l’ambito di interesse della sociologia della cultura».E qui particolarmente abbiamo per ora difficoltà a seguirlo, nella Presentazione come nello sviluppo che del tema viene dato all’interno del libro: «Il sociologo della cultura, colui che accentra i suoi interessi sugli operatori e i promotori della cultura, può a sua volta cogliere il significato e il senso del valore semiotico della cultura materiale e delle iniziative intese a documentarla, tutelarla, valorizzarla e offrirla alla fruizione. Si apre così agli aspetti sociologici della complessa problematica museale, nel passaggio dal valore d’uso al valore segno degli oggetti» – è una sensazione, o si sta dicendo che l’oggetto entra nel museo solo in quanto trasfigurato in segno? sarà questo il motivo per cui fatichiamo a seguirlo? – «dal tempo in cui essi servivano alla produzione a quello in cui diventano testimonianze di realtà trascorse ma ancora avvertite come proprie delle comunità interessate».Ma su questo testo, e sulle perplessità in merito, è nostra intenzione ritornare, per capire se il difetto sia in noi o, in qualche modo, nelle tesi proposte.

Recentemente, a fronte di una dichiarazione del mio interesse verso la cultura materiale, una persona – inglese (forse va precisato?) – mi ha chiesto «What do you mean?». Già… che cosa intendo?Il titolo di questo post potrebbe far credere che io voglia avventurarmi in una prova di autonoma definizione. In realtà ho pensato bene di riprendere in mano le pagine del volume dell’Enciclopedia Einaudi – opera mirabile – dedicate da Richard Bucaille e Jean-Marie Pesez alla voce “cultura materiale” (Enciclopedia Einaudi, IV: Costituzione-Divinazione, Einaudi, Torino 1978, pp. 271-305), al fine di segnare pro memoria (mea) alcuni punti e spunti senza cui non potrei procedere. Cominciamo con una parte della voce.L’approccio degli autori conforta e sostiene. Con la consapevolezza che «nonostante il suo significato globale appaia evidente – come spesso accade per le idee e le espressioni che il ricercatore usa quotidianamente [eccomi qui!] –, la nozione di cultura materiale continua ad essere, di fatto, imprecisa e insieme contraddistinta dall’illusione della trasparenza»; con la coscienza che dell’espressione viene fatto un uso tanto diffuso quanto indefinito, allora la strada da seguire non può scendere da un a priori che «non terrebbe conto in modo esauriente dei significati concreti» e dell’uso che i vari autori hanno fatto di questa idea. Per prima cosa la recensione degli usi; quindi, il bilancio; infine le considerazioni che se ne potranno trarre. (E qui è già una lezione di metodo.)È proprio ripercorrendo l’emergere della nozione e le sue “applicazioni”, che si scopre, scrivono Bucaille e Pesez, che se pure si tratta di idea variamente adattatasi alle esigenze epistemologiche di diverse discipline (scienze umane), la nozione di cultura materiale manifesta anche «una stabilità epistemologica» e una presenza costante tali da far pensare che «corrisponda a una necessità delle scienze umane e che la soddisfi» (pp. 271-272).Detto ciò, gli autori ripercorrono preistoria e storia della nozione, prima di tentarne la definizione.1. (Il substrato: le scienze umane) La preistoria della nozione (pp. 272-274) introduce nel mezzo di una “rottura epistemologica” (Althusser) (metà XIX sec. circa), quella preparata nel secolo dei Lumi e a inizio Ottocento, favorita da eventi politici, compagna di viaggio della rivoluzione industriale e della nascita degli stati dell’Europa che abbiamo conosciuto; una rivoluzione che, si noti, nonostante gli oppositori/tradizionalisti, riesce a «ottenere la fiducia dei […] contemporanei, per lo più sotto forma di cattedre d’insegnamento». Si tratta di un movimento che nasce da una nuova problematica ideologica – relatività e contingenza di ogni oggetto della scienza – e genera una nuova metodologia – sperimentazione pratica, confronto di dati, dimostrazione per prova e verifiche ecc. Fra le discipline coinvolte:- la preistoria, nascente con Boucher de Perthes: Antiquités celtiques et antédiluviennes (1847) e De l’homme antédiluvien (1860);- teoria della storia e dell’economia, con Karl Marx e Friedrich Engels: Manifest der kommunistischen Partei (1848), Das Kapital (1867);- antropologia sociale e culturale: Edward B. Tylor, Primitive Culture (1871), Lewis H. Morgan, Ancient Society (1877);- paleontologia: Charles Darwin, On the Origin of Species (1859);- fisiologia e medicina: Claude Bernard.Insomma, «semplificando alquanto, si può dire che è allora che il pragmatismo ha largamente la meglio sull’idealismo». E se pure non si può dire che la nozione di cultura materiale faccia allora la sua precisa comparsa, tuttavia «è allora che si elaborano le condizioni sociologiche e scientifiche» per la sua nascita.«Questa nozione […] diventa possibile dal momento in cui […] cambia la definizione delle finalità e dell’oggetto scientifico e si sviluppa una metodologia che presuppone il ricorso al concreto, al tangibile, al materiale», sia questo l’utensile e l’osso per l’archeologo, i dati monetari e le quantità di materie prime misurati da Marx, gli oggetti di diverse civiltà per gli antropologi, gli animali reali studiati da Darwin. E ancora si possono richiamare – per precisare questo substrato – gli oggetti (veramente) anonimi delle civiltà dissepolte contro gli oggetti d’arte, il materialismo storico di Marx, le collezioni etnografiche di oggetti nate un po’ ovunque ecc. Un vero e proprio Zeitgeist, che include le leggi sociali, la separazione fra Chiesa e Stato, il naturalismo di Zola ecc.Senza trascurare, segnalano gli autori, quella sociologia che, verso la fine del XIX secolo, per opera e nell’opera di Émile Durkheim faceva spazio anche agli «aspetti materiali della civiltà, quelli che, nella terminologia marxista, corrispondono al campo delle infrastrutture» (una sociologia diversa dall’attuale, e più simile all’odierna antropologia sociale e culturale). Benché poi Durkheim stesso si sia volto piuttosto alle sovrastrutture.(i)2. (La storia) La storia della nozione (pp. 275-277) prende avvio propriamente con l’inizio del XX secolo, non solo come contenuto indispensabile per le discipline già citate ma anche per questioni metodologiche, in particolare a opera «degli intellettuali che scoprono e diffondono il pensiero marxista». E il riferimento imprescindibile è naturalmente alla fondazione nel 1919 della Akademija istorii material’noj kul’tury, in Russia, con decreto di Lenin: conferma, scrivono gli autori, del «legame che c’è sempre stato tra l’idea di cultura materiale, il socialismo in genere e il marxismo» (e, preciserebbe forse qualcuno, motivo di tanto perdurante e ottuso “abbandono” e fraintendimento del tema). Ma anche «ingresso ufficiale della nozione nel campo della storia». E, fra 1920 e seconda guerra mondiale, storici – per lo più quelli che «guardavano al socialismo» – sono stati gli studiosi che se ne sono maggiormente occupati.Terreno fertile la Francia, in cui dopo gli sforzi per l’elaborazione di una storia nazionale «che legittimasse sul piano ideologico il nuovo Stato repubblicano e centralizzato», si assiste alla reazione di studiosi fra cui spiccano i nomi di Marc Bloch e Lucien Febvre, i fondatori del gruppo delle “Annales”, orientati a dare voce, anziché a re e avvenimenti eccezionali, ai “muti della storia”. Un «compito immenso», in effetti.Ma la storia della cultura materiale prosegue anche sotto le altre discipline: gli studi preistorici (anche perché non ha a disposizione documenti scritti) e l’antropologia di Durkheim e Marcel Mauss, raccolta nella redazione dell’“Année sociologique”. Anche se, come già detto, «l’antropologia, nonostante sembri aver contribuito notevolmente alla sostituzione di una storia della cultura alla storia di gesta, ha continuato tuttavia, per proprio conto, ad attribuire ai fenomeni materiali propriamente detti solo un’importanza secondaria», mostrando maggiore attenzione per i fenomeni simbolici e le rappresentazioni mentali. Fatte salve eccezioni insigni – vedi André Leroi-Gourhan – nel suo complesso l’antropologia «non si è mai interessata molto alla cultura materiale».3. (L’archeologia) Per proseguire nella storia della nozione (pp. 277-279), si deve tenere conto che nella fruttuosa relazione instaurata dagli storici con la cultura materiale, per quest’ultima s’insinua una difficoltà evidente, un limite: le fonti storiche, infatti, sono i documenti scritti, e tali che, «si rarefanno rapidamente man mano che si risale nel tempo».È stata l’archeologia, o meglio il metodo archeologico, a mostrare quale contributo la cultura materiale può dare anche a problematiche storiche. L’esempio più eccellente viene dalla Polonia del dopoguerra, dove alcuni storici, per dimostrare che le origini della loro nazione in nulla erano debitrici al mondo germanico, utilizzarono operazioni di scavo sistematico, dimostrando l’esistenza di una cultura originale. Era l’avvio dell’archeologia medievale, sviluppatasi anche in altri paesi europei; per esempio in Inghilterra, dove storici e archeologi insieme hanno tentato di porre rimedio «alle carenze delle fonti scritte», anche perché «la documentazione classica, scritta o visiva, può cogliere ampi settori della cultura materiale, ma non ne rende che un’immagine riflessa, soggettiva e già interpretata, e quindi necessita di cautele». Viceversa l’archeologia «mette direttamente in contatto con il materiale stesso, che si può toccare, esaminare, e interpretare, senza il pericolo d’errore dovuto alla soggettività della documentazione». Come indicava Leroi-Gourhan, solo «l’archeologia non ha limiti di documentazione nello spazio e nel tempo», fornendo un bacino di informazioni precise e numerose tali da consentire «sintesi generali e particolareggiate», per cui «gli storici contemporanei non sbagliano a fare sempre più assegnamento sulla documentazione loro offerta dagli archeologi».Tant’è che forse la cultura materiale è destinata a essere una sorta di «archeologia metodologicamente ed epistemologicamente rinnovata».Ma, aggiungiamo noi, il “destino”, rispetto all’anno di redazione della voce dell’Enciclopedia, dovrebbe essersi forse già compiuto?(continua)(i) Sul tema “sociologia e cultura materiale” torneremo in seguito, anche con riferimento al testo di Mario Gandolfo Giacomarra, Una sociologia della cultura materiale, Sellerio, Palermo 2004, che invero segue un percorso per noi non del tutto limpido nelle sue concatenazioni – senza con ciò voler certamente qui attribuire la causa all’autore –, percorso in cui si parla di antropologia e sociologia, di cultura materiale e semiotica, di operatori culturali e di problematiche museali, proponendo un interessante caso studio, ovvero le saline di Trapani.Nella Presentazione Giacomarra segnala come per lungo tempo sociologi (quelli della “Sociologia della cultura”, non tanto della “Sociologia dei processi culturali” come è chiamata oggi) e antropologi hanno faticato a incontrarsi sul terreno della “cultura”, laddove i primi, scrive, hanno inteso non l’«espressione di popoli o gruppi d’interesse etnologico» ma il «prodotto di operatori culturali che, di mestiere “producono cultura” o […] “producono eventi”»; mentre i secondi si sarebbero attenuti alla versione di Edward B. Tylor, quindi una cultura «accostata nelle società complesse ai dislivelli sociali, per cui si articolava in strati culturali diversi o si distingueva, contrapponendole, una cultura egemonica e una subalterna». Ora, prosegue l’autore, se per cultura materiale si intende «il complesso di attività lavorative tradizionali cui le comunità si dedicano, gli strumenti di lavoro di cui dispongono, le connesse strutture sociali e i relativi apparati simbolici», e se a lungo di ciò si sono occupati gli antropologi, è tuttavia da considerare che «nell’uso delle tecniche tradizionali di produzione e lavorazione non c’è solo una dimensione culturale, ma ce n’è anche una sociale tutta da investigare». Di qui l’idea di proporre una “sociologia della cultura materiale”, dice, «non per inventare nuove sigle ma per ampliare l’ambito di interesse della sociologia della cultura».E qui particolarmente abbiamo per ora difficoltà a seguirlo, nella Presentazione come nello sviluppo che del tema viene dato all’interno del libro: «Il sociologo della cultura, colui che accentra i suoi interessi sugli operatori e i promotori della cultura, può a sua volta cogliere il significato e il senso del valore semiotico della cultura materiale e delle iniziative intese a documentarla, tutelarla, valorizzarla e offrirla alla fruizione. Si apre così agli aspetti sociologici della complessa problematica museale, nel passaggio dal valore d’uso al valore segno degli oggetti» – è una sensazione, o si sta dicendo che l’oggetto entra nel museo solo in quanto trasfigurato in segno? sarà questo il motivo per cui fatichiamo a seguirlo? – «dal tempo in cui essi servivano alla produzione a quello in cui diventano testimonianze di realtà trascorse ma ancora avvertite come proprie delle comunità interessate».Ma su questo testo, e sulle perplessità in merito, è nostra intenzione ritornare, per capire se il difetto sia in noi o, in qualche modo, nelle tesi proposte.

Nanomondi. Homo tangens?

Marco Peloi, Nanomondi.Scienza, tecnica ed estetica del mondo a dieci alla meno nove metri,AREA Science Park, Trieste 2007Presentato il 18 maggio in occasione della Festa dell’editoria scientifica, prima edizione, a Trieste, il volume costituisce un utilissimo percorso attraverso le nanoscienze e le nanotecnologie, dall’osservazione delle strutture a 10 alla meno 9, fino alla loro “fabbricazione” e a molte delle prevedibili o già attuali applicazioni. Un percorso nel quale ruolo di rilievo è dato agli strumenti, vero centro propulsore della rivoluzione che ha preso avvio – dopo le intuizioni di Richard P. Feynman, There is a Plenty of Room at the Bottom (1959) – appunto con l’introduzione di strumentazioni adeguate per osservare (“vedere”) quel che avviene “laggiù in fondo”. Si va allora dalla microscopia elettronica a quella a sonda, all’ottica avanzata a fluorescenza; per passare alle tecniche top-down e bottom-up per la costruzione delle nanostrutture, dalla litografia all’assemblaggio.Senza entrare nel dettaglio, ci piace piuttosto annotare, anche a seguito dell’intervento di domenica 20 maggio, durante la stessa manifestazione, di Stefano Preti di Ape Research (che sviluppa ricerca e ha prodotto molti fra gli strumenti utilizzati presso l’Area Park Science, come quelli usati per realizzare le belle immagini che corredano i testi del volume), che appunto laggiù, dove l’occhio umano non arriva e dove neppure le leggi della fisica e della chimica che conosciamo hanno valore, “osservare” è verbo più adatto e corretto che “guardare”. O, data la conformazione delle punte/sonda che rilevano le strutture, sarebbe ancora meglio parlare di “toccare”. Dall’homo videns all’homo tangens?

Marco Peloi, Nanomondi.Scienza, tecnica ed estetica del mondo a dieci alla meno nove metri,AREA Science Park, Trieste 2007Presentato il 18 maggio in occasione della Festa dell’editoria scientifica, prima edizione, a Trieste, il volume costituisce un utilissimo percorso attraverso le nanoscienze e le nanotecnologie, dall’osservazione delle strutture a 10 alla meno 9, fino alla loro “fabbricazione” e a molte delle prevedibili o già attuali applicazioni. Un percorso nel quale ruolo di rilievo è dato agli strumenti, vero centro propulsore della rivoluzione che ha preso avvio – dopo le intuizioni di Richard P. Feynman, There is a Plenty of Room at the Bottom (1959) – appunto con l’introduzione di strumentazioni adeguate per osservare (“vedere”) quel che avviene “laggiù in fondo”. Si va allora dalla microscopia elettronica a quella a sonda, all’ottica avanzata a fluorescenza; per passare alle tecniche top-down e bottom-up per la costruzione delle nanostrutture, dalla litografia all’assemblaggio.Senza entrare nel dettaglio, ci piace piuttosto annotare, anche a seguito dell’intervento di domenica 20 maggio, durante la stessa manifestazione, di Stefano Preti di Ape Research (che sviluppa ricerca e ha prodotto molti fra gli strumenti utilizzati presso l’Area Park Science, come quelli usati per realizzare le belle immagini che corredano i testi del volume), che appunto laggiù, dove l’occhio umano non arriva e dove neppure le leggi della fisica e della chimica che conosciamo hanno valore, “osservare” è verbo più adatto e corretto che “guardare”. O, data la conformazione delle punte/sonda che rilevano le strutture, sarebbe ancora meglio parlare di “toccare”. Dall’homo videns all’homo tangens?

Tre idee di museo

Adalgisa Lugli, Giovanni Pinna, Virgilio Vercelloni,Tre idee di museo, a cura di Giovanni Pinna,Jaca Book, Milano 2005 (Di fronte e attraverso, 691)Avendolo citato, e ritenendolo una istruttiva guida verso il mondo dei musei – che non sono solo i musei d’arte –, ecco alcune brevissime note su questo volume che raccoglie articoli e saggi già editi dei tre autori, e sul quale, ne sono certa, avremo modo e necessità di ritornare.Attraverso le tre sezioni,Museologia, di Adalgisa LugliFondamenti teorici per un museo di storia naturale, di Giovanni PinnaMuseo e comunicazione culturale, di Virgilio Vercelloni,ciascuna seguita dai riferimenti bibliografici, emergono chiari non solo le dichiarate differenti prospettive degli autori ma, in tutti, l’equilibrio complessivamente costante fra considerazioni tratte dalla pratica museale, analisi storica e confronto internazionale, critica circostanziata, corretta valutazione di fasi e “mode”.Al fondo delle «tre idee» vi è una concezione comune del museo o, meglio, dei musei come «luoghi della memoria e di creazione di identità che operano collezionando, custodendo, interpretando ed esponendo il patrimonio culturale delle comunità», ovvero non un passivo contenitore di oggetti ma «l’istituzione che più di ogni altra concorre alla creazione dell’eredità culturale delle società e delle nazioni». Così scrive nella introduzione alla collana Giovanni Pinna, che prosegue sottolineando come ogni museo debba essere considerato «unico e irripetibile, diverso da ogni altro museo», come insegna la storia e come – a maggior ragione – dovrebbe essere negli obiettivi per il presente e il futuro.Così pare debba essere anche nei nostri.

Adalgisa Lugli, Giovanni Pinna, Virgilio Vercelloni,Tre idee di museo, a cura di Giovanni Pinna,Jaca Book, Milano 2005 (Di fronte e attraverso, 691)Avendolo citato, e ritenendolo una istruttiva guida verso il mondo dei musei – che non sono solo i musei d’arte –, ecco alcune brevissime note su questo volume che raccoglie articoli e saggi già editi dei tre autori, e sul quale, ne sono certa, avremo modo e necessità di ritornare.Attraverso le tre sezioni,Museologia, di Adalgisa LugliFondamenti teorici per un museo di storia naturale, di Giovanni PinnaMuseo e comunicazione culturale, di Virgilio Vercelloni,ciascuna seguita dai riferimenti bibliografici, emergono chiari non solo le dichiarate differenti prospettive degli autori ma, in tutti, l’equilibrio complessivamente costante fra considerazioni tratte dalla pratica museale, analisi storica e confronto internazionale, critica circostanziata, corretta valutazione di fasi e “mode”.Al fondo delle «tre idee» vi è una concezione comune del museo o, meglio, dei musei come «luoghi della memoria e di creazione di identità che operano collezionando, custodendo, interpretando ed esponendo il patrimonio culturale delle comunità», ovvero non un passivo contenitore di oggetti ma «l’istituzione che più di ogni altra concorre alla creazione dell’eredità culturale delle società e delle nazioni». Così scrive nella introduzione alla collana Giovanni Pinna, che prosegue sottolineando come ogni museo debba essere considerato «unico e irripetibile, diverso da ogni altro museo», come insegna la storia e come – a maggior ragione – dovrebbe essere negli obiettivi per il presente e il futuro.Così pare debba essere anche nei nostri.