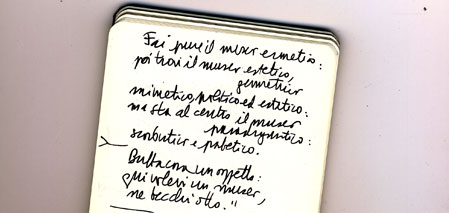

Non ci attarderemo troppo a dire della mostra Annisettanta. Il decennio lungo del secolo breve* (Milano, Triennale, fino al 30 marzo 2008) che, secondo il comunicato, «non solo racconta la storia del periodo ma consente al visitatore di “farne esperienza” diretta». Visto che negli anni settanta siamo nati e abbiam vissuto i nostri primi anni non ci sarebbe dispiaciuto conoscerne e capirne qualcosa. La mostra aspira a trattare di conflitti, mutazioni, saperi, visioni, mitologie. Ma la storia è tradotta in liste di date (fra l’altro in vari casi non leggibili a causa della posizione dei pannelli), il resto in affastellarsi di nozioni e (presunte) suggestioni. E l’esperienza è piuttosto confusa; d’altronde, va bene che furono anni “confusi”, o meglio complessi, ma la lettura che ci si incarica di fare a distanza di tempo – si suppone con il filtro storico e critico – generalmente dovrebbe aspirare proprio a far chiarezza in ciò che, allorché vissuto, pareva confuso. Appunto, però, qui si punta a far fare l’“esperienza”, e si rimane nella confusione; a partire dalla prima sala, con schermi che proiettano immagini d’epoca (a colori o in b/n) mentre l’audio propone brani dissociati e altri rispetto alle immagini. “Girovagando” fra gli spazi allestiti – ché altro non si può fare, non potendosi certo parlare di percorso espositivo, salvo pensare che sia volutamente in tema, ergo confuso – pare poi che esperienza comune fosse trovarsi nel buio con puntati contro i fari di un’Alfa Romeo, di cui altro non si riesce a vedere. E che gli artisti fossero alla ricerca del bello, anzi La fabbrica del bello. Che il design fosse il Kar-a-sutra di Mario Bellini (dev’essere un omonimo di quel Mario Bellini che ha curato la “messa in scena” dei 2834 mq della mostra), accanto solo all’habitat for two people di Gaetano Pesce e ai progetti di Riccardo Dalisi. L’articolazione e la varietà sono ridotte a moltiplicazione indifferenziata: la letteratura è solo una serie di scansioni di pagine di libri (attribuite – mediante frecce tracciate malamente con pennarello rosso – a una serie di autori del periodo), la musica è una serie di copertine di dischi in vinile, il teatro una serie di sagome d’attori, il cinema erotico una serie di manifesti un poco strappati, la stampa una serie di copertine di riviste o pagine di giornali (peraltro difficilmente leggibili, così come sono messe su striscioni pendenti), i fumetti e l’illustrazione una serie di copertine, piccole o grandi… Fra queste vediamo “Il Male”, e allora ci viene in mente che per sentire e capire il periodo sarà decisamente meglio leggere e sfogliare un libro come quello di Vincino, Il Male. 1978-1982. I cinque anni che cambiarono la satira. Soprattutto laddove – sempre girovagando – ci troviamo poi di fronte all’opera dell’artista incaricato di interpretare il rapimento di Moro, artista al quale non è venuto di meglio in mente che realizzare a grandezza naturale la cella in cui Moro fu rinchiuso – di fronte alla quale è abbastanza immediato l’istinto di chiudervi dentro qualcuno, e non sarà difficile immaginare chi…Ma avevamo detto che non ci saremmo attardati, per cui smettiamo qui. Chi vuole spendere i suoi euro vada e veda. Per ora, fra l’altro, il catalogo non è disponibile.Siccome tuttavia qualcosa di buono per se stessi si trova sempre, o quasi, nella sezione design si trova la riproduzione di un progetto di Enzo Mari in relazione a quel che può essere un museo del design; in realtà – non sappiamo più se per nostra incuria nel guardare – non abbiamo trovato indicazione della fonte. Certo è che si tratta di riproduzioni di pagine d’un quaderno o libro. Poiché il catalogo della mostra, come detto, non c’è, e com’è buona regola nelle nostre esposizioni e nei nostri musei non è lecito scattare fotografie (caso mai si volesse pigramente rubar le idee), ci siamo fermati a ricopiar i testi delle tavole nel nostro taccuino. (Qualche giorno fa è comparsa in “Newsweek” la “notizia” che secondo alcuni studi la scrittura a mano rende i bambini più intelligenti; a questo proposito aggiungeremmo che nell’epoca in cui ogni risorsa pare accessibile si deve star più attenti a coltivare quegli strumenti che ci assicurano l’accesso autonomo a quel che veramente interessa, se non vorremo ritrovarci a interessarci e a ricevere solo quello che altri per noi decideranno ci debba interessare e pervenire). Mari cominciava così:«Capire com’è fattoRaccontava a Pinocchio il buon Geppetto (designer mica male) “Caro il mio burattinonel museo del realeguarda quel che c’è dietro ad un oggetto: designer / tecnicista / venditore/un mucchio di operai /anche il consumatore /e, pieni di pensieri,banchiere e imprenditore:i due progettatori, quelli veri.Fai pure il museo ermetico:poi trovi il museo estetico, geometricomimetico, politico ed estatico:ma sta al centro il museo paradigmatico:scorbutico e patetico.Buffa cosa un oggetto:qui volevi un museo,ne becchi otto.”» A questo componimento seguono le tavole disegnate da Mari con i progetti per otto diversi musei che potrebbero essere allestiti, guardando dietro all’oggetto, ciascuno con le sue caratteristiche:- Museo dell’ermetico: presenta al centro di una sala vuota, sopra un piedestallo l’oggetto, un “frullapatate”, con tanto di didascalia «Frullapatate disegnato nel 1979 da Ugo Nespolo prodotto dalla Frullor Biondate, Milano»;- Museo del designer: mostra invece una «selezione del processo progettuale del designer (u. Nespolo)», con disegni sotto vetro e modelli;- Museo del direttore delle vendite: che però è detto essere «in elaborazione», e infatti presenta la stanza vuota, solo con qualche appunto e parola chiave: manifesto, carosello, imballaggio, carta geografica con bandierine, ricerca punti vendita, altro;- Museo del tecnico: con le riproduzioni del frontespizio di un brevetto americano e di una inserzione di giornale: «Ditta espansione cerca direttore produzione laurea tecnica età massima 35 ottima esperienza settore elettrodomestici INDISPENSABILE ADEGUATA PADRONANZA LINGUA INGLESE rivolgersi FRULLOR CP 00462 Biondate»; al centro inoltre è previsto un pannello «portacampioni con minuterie metalliche e i finimenti, con paraocchi, di un cavallo»;- Museo del banchiere e (sotto nella stessa tavola) Museo dei pensieri del vero progettista; il primo è concentrato nel seguente pensiero: «Non importa che cosa si progetta come lo si realizza e a che cosa serve: uno solo è il nostro progetto, gli utili»; l’altro si articola in diversi pensieri, attribuiti a tal Ludovico Ilmoro «42 anni laureato alla Bocconi. Eredita la fabbrica fondata dal padre, ex coltellinaio, e la porta a 230 addetti. Produce articoli casalinghi. Finanzia una galleria d’arte. Adora Dario Fo. È sposato nell’ambiente. È in ufficio alle otto. Ha smesso di fumare»;- Museo dell’operaio: accanto a pannelli che parlano di “Qualità del lavoro”, “Qualità del salario” e “Qualità della vita”, presenta una serie di sagome sotto varie targhe (materie prime, semilavorati, componenti a catalogo, appalti, polverizzazione): «Questi sono i 100 operai che in molti luoghi e tempi concorrono alla produzione quotidiana di un frullapatate “FRULLOR”. Ad essi si aggiungono, in numero quasi uguale, altre componenti operative: impiegati, tecnici, apparato direttivo, qui posti tra parentesi»;- Museo del consumatore, che è stato riprodotto in grande all’interno della mostra: si tratta di 5 lapidi (?) in terra, ciascuna contraddistinta da un animale (lepre, leone, cane, gallina, topo) e ciascuna riportante il “pensiero” rivolto da un consumatore al frullapatate Frullor.Finito di copiare questi appunti per nostro uso, riprendiamo il nostro girovagare in mostra, prima di – come si dice – guadagnare l’uscita. Ci resta la domanda: che cosa c’era dietro tutto quanto visto?* Aggiungiamo una nota, ché leggendo oggi i giornali pare che non si debba più parlare di “secolo breve”; si veda l’articolo di Simonetta Fiori, Il secolo breve? Hobsbawm si sbaglia, in “La Repubblica”, sabato 10 novembre 2007, p. 42, riportato online qui.

Non ci attarderemo troppo a dire della mostra Annisettanta. Il decennio lungo del secolo breve* (Milano, Triennale, fino al 30 marzo 2008) che, secondo il comunicato, «non solo racconta la storia del periodo ma consente al visitatore di “farne esperienza” diretta». Visto che negli anni settanta siamo nati e abbiam vissuto i nostri primi anni non ci sarebbe dispiaciuto conoscerne e capirne qualcosa. La mostra aspira a trattare di conflitti, mutazioni, saperi, visioni, mitologie. Ma la storia è tradotta in liste di date (fra l’altro in vari casi non leggibili a causa della posizione dei pannelli), il resto in affastellarsi di nozioni e (presunte) suggestioni. E l’esperienza è piuttosto confusa; d’altronde, va bene che furono anni “confusi”, o meglio complessi, ma la lettura che ci si incarica di fare a distanza di tempo – si suppone con il filtro storico e critico – generalmente dovrebbe aspirare proprio a far chiarezza in ciò che, allorché vissuto, pareva confuso. Appunto, però, qui si punta a far fare l’“esperienza”, e si rimane nella confusione; a partire dalla prima sala, con schermi che proiettano immagini d’epoca (a colori o in b/n) mentre l’audio propone brani dissociati e altri rispetto alle immagini. “Girovagando” fra gli spazi allestiti – ché altro non si può fare, non potendosi certo parlare di percorso espositivo, salvo pensare che sia volutamente in tema, ergo confuso – pare poi che esperienza comune fosse trovarsi nel buio con puntati contro i fari di un’Alfa Romeo, di cui altro non si riesce a vedere. E che gli artisti fossero alla ricerca del bello, anzi La fabbrica del bello. Che il design fosse il Kar-a-sutra di Mario Bellini (dev’essere un omonimo di quel Mario Bellini che ha curato la “messa in scena” dei 2834 mq della mostra), accanto solo all’habitat for two people di Gaetano Pesce e ai progetti di Riccardo Dalisi. L’articolazione e la varietà sono ridotte a moltiplicazione indifferenziata: la letteratura è solo una serie di scansioni di pagine di libri (attribuite – mediante frecce tracciate malamente con pennarello rosso – a una serie di autori del periodo), la musica è una serie di copertine di dischi in vinile, il teatro una serie di sagome d’attori, il cinema erotico una serie di manifesti un poco strappati, la stampa una serie di copertine di riviste o pagine di giornali (peraltro difficilmente leggibili, così come sono messe su striscioni pendenti), i fumetti e l’illustrazione una serie di copertine, piccole o grandi… Fra queste vediamo “Il Male”, e allora ci viene in mente che per sentire e capire il periodo sarà decisamente meglio leggere e sfogliare un libro come quello di Vincino, Il Male. 1978-1982. I cinque anni che cambiarono la satira. Soprattutto laddove – sempre girovagando – ci troviamo poi di fronte all’opera dell’artista incaricato di interpretare il rapimento di Moro, artista al quale non è venuto di meglio in mente che realizzare a grandezza naturale la cella in cui Moro fu rinchiuso – di fronte alla quale è abbastanza immediato l’istinto di chiudervi dentro qualcuno, e non sarà difficile immaginare chi…Ma avevamo detto che non ci saremmo attardati, per cui smettiamo qui. Chi vuole spendere i suoi euro vada e veda. Per ora, fra l’altro, il catalogo non è disponibile.Siccome tuttavia qualcosa di buono per se stessi si trova sempre, o quasi, nella sezione design si trova la riproduzione di un progetto di Enzo Mari in relazione a quel che può essere un museo del design; in realtà – non sappiamo più se per nostra incuria nel guardare – non abbiamo trovato indicazione della fonte. Certo è che si tratta di riproduzioni di pagine d’un quaderno o libro. Poiché il catalogo della mostra, come detto, non c’è, e com’è buona regola nelle nostre esposizioni e nei nostri musei non è lecito scattare fotografie (caso mai si volesse pigramente rubar le idee), ci siamo fermati a ricopiar i testi delle tavole nel nostro taccuino. (Qualche giorno fa è comparsa in “Newsweek” la “notizia” che secondo alcuni studi la scrittura a mano rende i bambini più intelligenti; a questo proposito aggiungeremmo che nell’epoca in cui ogni risorsa pare accessibile si deve star più attenti a coltivare quegli strumenti che ci assicurano l’accesso autonomo a quel che veramente interessa, se non vorremo ritrovarci a interessarci e a ricevere solo quello che altri per noi decideranno ci debba interessare e pervenire). Mari cominciava così:«Capire com’è fattoRaccontava a Pinocchio il buon Geppetto (designer mica male) “Caro il mio burattinonel museo del realeguarda quel che c’è dietro ad un oggetto: designer / tecnicista / venditore/un mucchio di operai /anche il consumatore /e, pieni di pensieri,banchiere e imprenditore:i due progettatori, quelli veri.Fai pure il museo ermetico:poi trovi il museo estetico, geometricomimetico, politico ed estatico:ma sta al centro il museo paradigmatico:scorbutico e patetico.Buffa cosa un oggetto:qui volevi un museo,ne becchi otto.”» A questo componimento seguono le tavole disegnate da Mari con i progetti per otto diversi musei che potrebbero essere allestiti, guardando dietro all’oggetto, ciascuno con le sue caratteristiche:- Museo dell’ermetico: presenta al centro di una sala vuota, sopra un piedestallo l’oggetto, un “frullapatate”, con tanto di didascalia «Frullapatate disegnato nel 1979 da Ugo Nespolo prodotto dalla Frullor Biondate, Milano»;- Museo del designer: mostra invece una «selezione del processo progettuale del designer (u. Nespolo)», con disegni sotto vetro e modelli;- Museo del direttore delle vendite: che però è detto essere «in elaborazione», e infatti presenta la stanza vuota, solo con qualche appunto e parola chiave: manifesto, carosello, imballaggio, carta geografica con bandierine, ricerca punti vendita, altro;- Museo del tecnico: con le riproduzioni del frontespizio di un brevetto americano e di una inserzione di giornale: «Ditta espansione cerca direttore produzione laurea tecnica età massima 35 ottima esperienza settore elettrodomestici INDISPENSABILE ADEGUATA PADRONANZA LINGUA INGLESE rivolgersi FRULLOR CP 00462 Biondate»; al centro inoltre è previsto un pannello «portacampioni con minuterie metalliche e i finimenti, con paraocchi, di un cavallo»;- Museo del banchiere e (sotto nella stessa tavola) Museo dei pensieri del vero progettista; il primo è concentrato nel seguente pensiero: «Non importa che cosa si progetta come lo si realizza e a che cosa serve: uno solo è il nostro progetto, gli utili»; l’altro si articola in diversi pensieri, attribuiti a tal Ludovico Ilmoro «42 anni laureato alla Bocconi. Eredita la fabbrica fondata dal padre, ex coltellinaio, e la porta a 230 addetti. Produce articoli casalinghi. Finanzia una galleria d’arte. Adora Dario Fo. È sposato nell’ambiente. È in ufficio alle otto. Ha smesso di fumare»;- Museo dell’operaio: accanto a pannelli che parlano di “Qualità del lavoro”, “Qualità del salario” e “Qualità della vita”, presenta una serie di sagome sotto varie targhe (materie prime, semilavorati, componenti a catalogo, appalti, polverizzazione): «Questi sono i 100 operai che in molti luoghi e tempi concorrono alla produzione quotidiana di un frullapatate “FRULLOR”. Ad essi si aggiungono, in numero quasi uguale, altre componenti operative: impiegati, tecnici, apparato direttivo, qui posti tra parentesi»;- Museo del consumatore, che è stato riprodotto in grande all’interno della mostra: si tratta di 5 lapidi (?) in terra, ciascuna contraddistinta da un animale (lepre, leone, cane, gallina, topo) e ciascuna riportante il “pensiero” rivolto da un consumatore al frullapatate Frullor.Finito di copiare questi appunti per nostro uso, riprendiamo il nostro girovagare in mostra, prima di – come si dice – guadagnare l’uscita. Ci resta la domanda: che cosa c’era dietro tutto quanto visto?* Aggiungiamo una nota, ché leggendo oggi i giornali pare che non si debba più parlare di “secolo breve”; si veda l’articolo di Simonetta Fiori, Il secolo breve? Hobsbawm si sbaglia, in “La Repubblica”, sabato 10 novembre 2007, p. 42, riportato online qui.