Avevamo già detto qualcosa in merito riferendo del convegno sul lessico dei Musei storici, laddove scrivevamo – con riferimento alla proposta che i musei storici, appunto, si facessero centri di elaborazione del contemporaneo – che «se un istituto diventa un centro, se opera come un centro, allora è un centro e non un museo (il che peraltro non significa, poi, che un museo e un centro non possano essere prossimi e collaborare da presso; ma son due cose distinte)». Torniamo sul tema, che non può essere ignorato, anzi, e cerchiamo di precisare, con riferimento poi a quel che è di nostro interesse, il design. Alcune brevi considerazioni preliminari.Non è detto che un museo e un centro non possano convivere (ci viene in mente per esempio quanto coesiste nel Science Museum di Londra). Non è che non si tema di cadere in (o far crescere) questioni oziose o di aprire una serie di finestre infinita, o ancora di confondere i piani. Non s’intende, peraltro, sostenere una posizione pro/contro l’una e l’altra tipologia di struttura. Ma, in primo luogo, da qualche parte dovremo pur cominciare a ragionare; inoltre, in un’ottica che si faccia anche propositiva e progettuale, ci pare importante che si tenti di chiarire, distinguere e precisare ruoli e funzioni, per avere una griglia di lettura nella teoria e nella pratica.Un museo, di per sé, non è “semplicemente” un luogo di polverosa conservazione, ma è, o dovrebbe essere, un luogo di elaborazione culturale, a partire dal proprio patrimonio, di cui offre e diffonde interpretazioni, valorizzandolo. Per cui per essere “centro di elaborazione” dei propri contenuti non avrebbe bisogno di cambiar nome e chiamarsi “centro”, giacché, anzi, «un museo che non sia anche un istituto di ricerca scientifica, capace di elaborare culturalmente il proprio patrimonio e di dare un senso alle proprie esposizioni, non può essere considerato museo», come scriveva il già da noi molto citato Giovanni Pinna (Il museo come produttore di cultura, in Adalgisa Lugli, Giovanni Pinna, Virgilio Vercelloni, Tre idee di museo, a cura di Giovanni Pinna, Jaca Book, Milano 2005).Quelli che nascono come e si chiamano propriamente “centri”, viceversa, sono generalmente distinti dai musei. Perché? Principalmente perché non possiedono una collezione storica – e l’aggettivo “storica” è determinante, poiché accade certo che una qualche forma di collezione o raccolta di oggetti o strumenti si trovi pure in un centro, utilizzata però per i fini primariamente didattici e di sperimentazione dello stesso e non per fini di conservazione e valorizzazione (oggetti e strumenti ci sono, eccome, vedi per esempio la foto scattata al Nemo di Amsterdam; la differenza è nelle finalità, negli obiettivi). Quelli dedicati alla scienza – che costituiscono un modello per queste strutture (e si veda il sito di Astec, Association of Science – Technology Centres) – si caratterizzano «per l’uso di exhibits creati appositamente per la comunicazione di concetti astratti ed esperimenti propri del sapere scientifico» (Luca Basso Peressut, Musei per la Scienza. Spazi e luoghi dell’esporre scientifico e tecnico / Science Museums. Spaces of scientific and technical exhibition, Edizioni Lybra Immagine, Milano 1998), ovvero per la qualità sperimentale e interattiva della struttura, degli allestimenti e dell’offerta dei contenuti, affatto lontana da impostazioni celebrative e da vetrine con-chiuse per lungo tempo o una volta per tutte.[1]Aggiungiamo, ma è evidente, che stretto è il legame dei centri con l’attualità, la contemporaneità, il presente e il futuro, e in questo essi rappresentano sul piano espositivo e divulgativo – rispetto a un museo d’impostazione storica – le teste di ponte per i settori particolarmente caratterizzati da continue scoperta ed evoluzione. Come, appunto, la scienza, specialmente laddove si salda con la tecnica e la tecnologia. Queste considerazioni, del resto, ci parlano di una questione che riguarda e parte dai musei stessi, e che s’innesta nel vivo del confine/rapporto fra centro e museo.Seguiamo per un momento, o meglio per qualche pagina, Basso Peressut, che – prima di concludere l’Introduzione ponendo l’accento sulla necessaria contestualizzazione dei saperi che i musei devono mettere in atto per mostrare che le scienze e le tecniche costituiscono un sistema relativamente aperto, spostandosi verso un approccio che avvicina alla storia della società nel suo complesso – pone un altro tema fondamentale per queste istituzioni: «A differenza dell’arte [come segnalava Thomas Kuhn], la scienza distrugge il suo passato. I tempi della scienza e della tecnica, legati alle dinamiche di mutamento della ricerca e della produzione, e i tempi del museo, legati alla sedimentazione e alla riflessione, possono solo in parte coincidere. È infatti una condizione curiosa quella del museo scientifico, fin dalla sua nascita: testimoniare il “progresso” ma esserne continuamente scavalcato, parlare di contemporaneità ma scivolare continuamente nella storia. Come può il museo, per definizione espressione di una permanenza di valor, prestarsi a creare stabili forme dell’esposizione della cultura scientifico-tecnica che non vogliano essere solo celebrazione e “memento” ma essere fattivi strumenti di rispecchiamento del procedere del pensiero scientifico e tecnologico? La risposta non è semplice, proprio perché, come evidenziava Karl Compton [MIT] alla fine degli anni Quaranta, “se cercate di fare un museo di tutte le scienze, il vostro edificio si espanderà per miglia. E quando sarà completato per un quarto, la prima metà delle esposizioni sarà obsoleta”. Il museo scientifico, in quanto organismo architettonico è “risorsa finita”, deve perciò selezionare e sedimentare contenuti, programmi e progetti in funzione della propria identità […] ma al contempo presentarsi come istituzione in continuo divenire, nel tempo e nello spazio, cioè essere struttura disponibile a possibili e necessarie modificazioni di contenuti e forme» (ivi, p. 16). Nella storia non lineare e variegata dei luoghi preposti all’esposizione scientifica e tecnologica si ritrovano, più o meno patenti e consapevoli, tali tendenze. E sebbene non si tratti di una evoluzione univoca dei tipi, tale che l’uno soppianti l’altro, è pure ravvisabile un tracciato che va dalla mera raccolta ed esibizione alla dimostrazione articolata, dalla esposizione e dall’insegnamento per esemplarità alla sperimentazione, ovvero dagli oggetti ai concetti (le vicende sono ben altrimenti complesse, e oltre che l’Introduzione ne rendono conto gli altri capitoli di questo ricco volume).[2] Basso Peressut dedica un paragrafo a Oggetti e concetti, ed è qui che scrive: «Se escludiamo i musei di storia della scienza oggi esistenti […] che si collocano, per loro carattere, al di fuori del tempo e al di sopra della storia, per gli altri musei [della scienza] il moto incessante della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnico-produttivo rende con sempre maggior velocità vecchio e inutilizzabile ciò che solo ieri era nuovo, attivo» (ivi, p. 32), al punto che gli studiosi e scienziati sono i primi a disertare tali luoghi.Per cui «i musei scientifici oggi, schiacciati fra peso della storia e urgenze della contemporaneità esprimono con difficoltà il proprio ruolo». È in «questa incertezza epistemologica [che] si collocano anche i science centres» (ivi, p. 33) che, sviluppatisi ma resisi autonomi dai musei, hanno posto, «all’attenzione della cultura museografica ed espositiva il concetto di museo come medium di pura comunicazione in mancanza di oggetti di significato storico». Ecco il punto: «il fatto che si possa creare un museo senza partire da un insieme di materiali collezionati fa mancare quella condizione, storicamente data, che presiede all’origine dell’istituzione museale. Un science centre è notoriamente un luogo per esporre non oggetti, ma concetti […]». Ma appunto o il museo muta nelle sue connotazioni fondamentali, oppure il centro non è un museo, bensì un centro.Per quel che riguarda il volume di Basso Peressut, avendo l’autore fin da principio sottolineato il carattere multiforme di tipi e prototipi dei luoghi dell’esporre e del comunicare scientifico, una sezione è dedicata proprio a queste strutture: “Palazzi delle scoperte: i musei della comunicazione scientifica” (ivi, pp. 95 ss).Per quel che riguarda noi, ci permettiamo ancora di rilevare una sorta di irriducibile difficoltà a distinguere, o a tenere distinte, l’una e l’altra tipologia di istituzione; e certamente ciò è dovuto ai fatti, all’origine e al progetto di luoghi e funzioni, ai casi di enti in cui l’apparenza espositiva del museo si mescola con la reale attività del centro (chi sa, forse anche viceversa). Ma, ricordiamo, una esposizione di oggetti di per sé non è necessariamente museo; si può parlare di esposizione, raccolta, collezione… (e forse queste distinzioni potrebbero tornare utili anche per esempio nel caso di alcuni cosiddetti “musei d’impresa”). Fra gli esempi portati da Basso Peressut troviamo il Tepia, Centro per la scienza e l’alta tecnologia di Tokio (progettato da Fumiko Maki Ass., 1989): «Tepia si caratterizza come centro di informazione, documentazione ed esposizione di prodotti di alta tecnologia destinati alla comunicazione. È anche un centro di dimostrazione e di incontro commerciale. Nel centro-museo Tepia vengono organizzate mostre e dimostrazioni di macchinari avanzati, conferenze, attività didattiche […] Lo scopo è quello di promuovere lo scambio di conoscenze e informazioni aggiornate tra professionisti, ricercatori e pubblico generico [i corsivi sono miei]». Dopo aver detto che il centro include, oltre alle aree espositive/gallerie, una videoteca, sala conferenza, ristorante, club e piscina, le parole che concludono la scheda sembrano esprimere quella difficoltà di cui dicevamo: «… un edificio espositivo-comunicativo che certamente poco si lega all’idea tradizionale di museo».Il volume di Basso Peressut è ricco di stimoli, che consentono di trarre interessanti riflessioni. In vista di quel che potremo poi tentare di dire con riferimento al design, ci pare importante fissare alcuni dati: il fatto che la documentazione e la narrazione di discipline come scienza e tecnica costringe a un costante confronto con il presente, laddove quel che da un lato è aggiornamento può significare dall’altro obsolescenza; il fatto che, in ragione dei contenuti, i musei di scienza e tecnica, rispetto ad altre tipologie, hanno posto presto il problema della flessibilità e della trasformabilità degli spazi (si veda per esempio ivi, pp. 54 ss); il fatto che esiste una consistente parte storica, che si nutre di un selezionato presente, che deve continuare a essere sedimentata ed elaborata, e che ancora può e deve essere arricchita giovandosi di approcci sistemici capaci di contestualizzazioni di ampio respiro (pp. 36 ss). Ovvero infine, ci pare di poter ricavare, il fatto che se la comunicazione della scienza e della tecnica, in specie per quel che pertiene ai concetti e alla sperimentazione contemporanea, può vestirsi di altre forme – quelle delle mostre temporanee e dei centres spettacolari –, queste devono darsi in aggiunta e non in sostituzione delle strutture storiche. Perché se è vero che la scienza distrugge il proprio passato (Kuhn) i musei sono lì proprio per raccontare anche quel passato, nelle sue espressioni materiali e nelle implicazioni immateriali.[1] Ragguagli sui centri per la scienza o science centres si trovano, fra l’altro, anche in un documento scaricabile relativo al progetto di fattibilità per un Grande Science Centre per il Friuli Venezia Giulia, del quale il Laboratorio dell’Immaginario scientifico di Grignano (Trieste) è il nucleo fondante. In tale documento si fa riferimento naturalmente all’Exploratorium di San Francisco, modello per simili strutture, nato dalla idea di Frank Oppenheimer, fisico e fratello di Robert, per un «moderno museo scientifico interattivo o science centre. […] L’idea nuova di cui Oppenheimer si faceva portatore era l’interattività tra visitatore e oggetti messi in mostra, non più soltanto da guardare, ma concepiti piuttosto come installazioni da manipolare al fine di realizzare un esperimento. L’utente del museo, da soggetto puramente contemplativo, diventa quindi un protagonista che interagisce con l’exhibit (questo il nome dato alla struttura allestitiva in questione) ed è messo in condizioni di esplorare secondo un metodo che è proprio della scienza: quello sperimentale. […] La sua convinzione era che […] un livello sempre più diffuso di acculturazione scientifica fosse necessario proprio in una società avanzata e democraticamente organizzata e al cui consenso era ormai affidato il controllo del corretto uso dei prodotti finali della ricerca: un controllo che non poteva essere responsabilmente esercitato senza una diffusa conoscenza di base». Interessante notare, in riferimento alla convivenza/con-fusione di forme e funzioni, l’uso dell’espressione “museo scientifico interattivo” e il fatto che nel paragrafo 3.3.3 si parli del progetto “L’Altromuseo”, come possibilità – dato l’interesse di alcuni musei europei – di «creare una sorta di “museo dei musei” all’interno dell’esposizione triestina che ospiterà duplicati, versioni ridotte o allestimenti realizzati ad hoc provenienti dai diversi musei coinvolti nell’iniziativa. Le postazioni saranno costituite, a seconda dei casi, da punti informativi dotati di supporti digitali (CDrom, ipertesti, web publishing ecc.), da giochi e postazioni interattive o da exhibit hands-on». Ma, ancora una volta: “Altromuseo” o “Altrocentro”?[2] A questo proposito, con riferimento strettamente ai science centres, si veda anche quanto ricorda Thomas Krakauer (Museum of Life and Science, Durham, North Carolina): «Early on, we were still doing battle over “hands-on.” That discussion eventually crystallized as the concept of “first-generation” to “fourth-generation” institutions — with first generation being the collections-oriented science museum, and fourth generation moving from mere interactivity toward becoming a true center of constructivist learning» (“Dimensions”, 2004, maggio-giugno).

Avevamo già detto qualcosa in merito riferendo del convegno sul lessico dei Musei storici, laddove scrivevamo – con riferimento alla proposta che i musei storici, appunto, si facessero centri di elaborazione del contemporaneo – che «se un istituto diventa un centro, se opera come un centro, allora è un centro e non un museo (il che peraltro non significa, poi, che un museo e un centro non possano essere prossimi e collaborare da presso; ma son due cose distinte)». Torniamo sul tema, che non può essere ignorato, anzi, e cerchiamo di precisare, con riferimento poi a quel che è di nostro interesse, il design. Alcune brevi considerazioni preliminari.Non è detto che un museo e un centro non possano convivere (ci viene in mente per esempio quanto coesiste nel Science Museum di Londra). Non è che non si tema di cadere in (o far crescere) questioni oziose o di aprire una serie di finestre infinita, o ancora di confondere i piani. Non s’intende, peraltro, sostenere una posizione pro/contro l’una e l’altra tipologia di struttura. Ma, in primo luogo, da qualche parte dovremo pur cominciare a ragionare; inoltre, in un’ottica che si faccia anche propositiva e progettuale, ci pare importante che si tenti di chiarire, distinguere e precisare ruoli e funzioni, per avere una griglia di lettura nella teoria e nella pratica.Un museo, di per sé, non è “semplicemente” un luogo di polverosa conservazione, ma è, o dovrebbe essere, un luogo di elaborazione culturale, a partire dal proprio patrimonio, di cui offre e diffonde interpretazioni, valorizzandolo. Per cui per essere “centro di elaborazione” dei propri contenuti non avrebbe bisogno di cambiar nome e chiamarsi “centro”, giacché, anzi, «un museo che non sia anche un istituto di ricerca scientifica, capace di elaborare culturalmente il proprio patrimonio e di dare un senso alle proprie esposizioni, non può essere considerato museo», come scriveva il già da noi molto citato Giovanni Pinna (Il museo come produttore di cultura, in Adalgisa Lugli, Giovanni Pinna, Virgilio Vercelloni, Tre idee di museo, a cura di Giovanni Pinna, Jaca Book, Milano 2005).Quelli che nascono come e si chiamano propriamente “centri”, viceversa, sono generalmente distinti dai musei. Perché? Principalmente perché non possiedono una collezione storica – e l’aggettivo “storica” è determinante, poiché accade certo che una qualche forma di collezione o raccolta di oggetti o strumenti si trovi pure in un centro, utilizzata però per i fini primariamente didattici e di sperimentazione dello stesso e non per fini di conservazione e valorizzazione (oggetti e strumenti ci sono, eccome, vedi per esempio la foto scattata al Nemo di Amsterdam; la differenza è nelle finalità, negli obiettivi). Quelli dedicati alla scienza – che costituiscono un modello per queste strutture (e si veda il sito di Astec, Association of Science – Technology Centres) – si caratterizzano «per l’uso di exhibits creati appositamente per la comunicazione di concetti astratti ed esperimenti propri del sapere scientifico» (Luca Basso Peressut, Musei per la Scienza. Spazi e luoghi dell’esporre scientifico e tecnico / Science Museums. Spaces of scientific and technical exhibition, Edizioni Lybra Immagine, Milano 1998), ovvero per la qualità sperimentale e interattiva della struttura, degli allestimenti e dell’offerta dei contenuti, affatto lontana da impostazioni celebrative e da vetrine con-chiuse per lungo tempo o una volta per tutte.[1]Aggiungiamo, ma è evidente, che stretto è il legame dei centri con l’attualità, la contemporaneità, il presente e il futuro, e in questo essi rappresentano sul piano espositivo e divulgativo – rispetto a un museo d’impostazione storica – le teste di ponte per i settori particolarmente caratterizzati da continue scoperta ed evoluzione. Come, appunto, la scienza, specialmente laddove si salda con la tecnica e la tecnologia. Queste considerazioni, del resto, ci parlano di una questione che riguarda e parte dai musei stessi, e che s’innesta nel vivo del confine/rapporto fra centro e museo.Seguiamo per un momento, o meglio per qualche pagina, Basso Peressut, che – prima di concludere l’Introduzione ponendo l’accento sulla necessaria contestualizzazione dei saperi che i musei devono mettere in atto per mostrare che le scienze e le tecniche costituiscono un sistema relativamente aperto, spostandosi verso un approccio che avvicina alla storia della società nel suo complesso – pone un altro tema fondamentale per queste istituzioni: «A differenza dell’arte [come segnalava Thomas Kuhn], la scienza distrugge il suo passato. I tempi della scienza e della tecnica, legati alle dinamiche di mutamento della ricerca e della produzione, e i tempi del museo, legati alla sedimentazione e alla riflessione, possono solo in parte coincidere. È infatti una condizione curiosa quella del museo scientifico, fin dalla sua nascita: testimoniare il “progresso” ma esserne continuamente scavalcato, parlare di contemporaneità ma scivolare continuamente nella storia. Come può il museo, per definizione espressione di una permanenza di valor, prestarsi a creare stabili forme dell’esposizione della cultura scientifico-tecnica che non vogliano essere solo celebrazione e “memento” ma essere fattivi strumenti di rispecchiamento del procedere del pensiero scientifico e tecnologico? La risposta non è semplice, proprio perché, come evidenziava Karl Compton [MIT] alla fine degli anni Quaranta, “se cercate di fare un museo di tutte le scienze, il vostro edificio si espanderà per miglia. E quando sarà completato per un quarto, la prima metà delle esposizioni sarà obsoleta”. Il museo scientifico, in quanto organismo architettonico è “risorsa finita”, deve perciò selezionare e sedimentare contenuti, programmi e progetti in funzione della propria identità […] ma al contempo presentarsi come istituzione in continuo divenire, nel tempo e nello spazio, cioè essere struttura disponibile a possibili e necessarie modificazioni di contenuti e forme» (ivi, p. 16). Nella storia non lineare e variegata dei luoghi preposti all’esposizione scientifica e tecnologica si ritrovano, più o meno patenti e consapevoli, tali tendenze. E sebbene non si tratti di una evoluzione univoca dei tipi, tale che l’uno soppianti l’altro, è pure ravvisabile un tracciato che va dalla mera raccolta ed esibizione alla dimostrazione articolata, dalla esposizione e dall’insegnamento per esemplarità alla sperimentazione, ovvero dagli oggetti ai concetti (le vicende sono ben altrimenti complesse, e oltre che l’Introduzione ne rendono conto gli altri capitoli di questo ricco volume).[2] Basso Peressut dedica un paragrafo a Oggetti e concetti, ed è qui che scrive: «Se escludiamo i musei di storia della scienza oggi esistenti […] che si collocano, per loro carattere, al di fuori del tempo e al di sopra della storia, per gli altri musei [della scienza] il moto incessante della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnico-produttivo rende con sempre maggior velocità vecchio e inutilizzabile ciò che solo ieri era nuovo, attivo» (ivi, p. 32), al punto che gli studiosi e scienziati sono i primi a disertare tali luoghi.Per cui «i musei scientifici oggi, schiacciati fra peso della storia e urgenze della contemporaneità esprimono con difficoltà il proprio ruolo». È in «questa incertezza epistemologica [che] si collocano anche i science centres» (ivi, p. 33) che, sviluppatisi ma resisi autonomi dai musei, hanno posto, «all’attenzione della cultura museografica ed espositiva il concetto di museo come medium di pura comunicazione in mancanza di oggetti di significato storico». Ecco il punto: «il fatto che si possa creare un museo senza partire da un insieme di materiali collezionati fa mancare quella condizione, storicamente data, che presiede all’origine dell’istituzione museale. Un science centre è notoriamente un luogo per esporre non oggetti, ma concetti […]». Ma appunto o il museo muta nelle sue connotazioni fondamentali, oppure il centro non è un museo, bensì un centro.Per quel che riguarda il volume di Basso Peressut, avendo l’autore fin da principio sottolineato il carattere multiforme di tipi e prototipi dei luoghi dell’esporre e del comunicare scientifico, una sezione è dedicata proprio a queste strutture: “Palazzi delle scoperte: i musei della comunicazione scientifica” (ivi, pp. 95 ss).Per quel che riguarda noi, ci permettiamo ancora di rilevare una sorta di irriducibile difficoltà a distinguere, o a tenere distinte, l’una e l’altra tipologia di istituzione; e certamente ciò è dovuto ai fatti, all’origine e al progetto di luoghi e funzioni, ai casi di enti in cui l’apparenza espositiva del museo si mescola con la reale attività del centro (chi sa, forse anche viceversa). Ma, ricordiamo, una esposizione di oggetti di per sé non è necessariamente museo; si può parlare di esposizione, raccolta, collezione… (e forse queste distinzioni potrebbero tornare utili anche per esempio nel caso di alcuni cosiddetti “musei d’impresa”). Fra gli esempi portati da Basso Peressut troviamo il Tepia, Centro per la scienza e l’alta tecnologia di Tokio (progettato da Fumiko Maki Ass., 1989): «Tepia si caratterizza come centro di informazione, documentazione ed esposizione di prodotti di alta tecnologia destinati alla comunicazione. È anche un centro di dimostrazione e di incontro commerciale. Nel centro-museo Tepia vengono organizzate mostre e dimostrazioni di macchinari avanzati, conferenze, attività didattiche […] Lo scopo è quello di promuovere lo scambio di conoscenze e informazioni aggiornate tra professionisti, ricercatori e pubblico generico [i corsivi sono miei]». Dopo aver detto che il centro include, oltre alle aree espositive/gallerie, una videoteca, sala conferenza, ristorante, club e piscina, le parole che concludono la scheda sembrano esprimere quella difficoltà di cui dicevamo: «… un edificio espositivo-comunicativo che certamente poco si lega all’idea tradizionale di museo».Il volume di Basso Peressut è ricco di stimoli, che consentono di trarre interessanti riflessioni. In vista di quel che potremo poi tentare di dire con riferimento al design, ci pare importante fissare alcuni dati: il fatto che la documentazione e la narrazione di discipline come scienza e tecnica costringe a un costante confronto con il presente, laddove quel che da un lato è aggiornamento può significare dall’altro obsolescenza; il fatto che, in ragione dei contenuti, i musei di scienza e tecnica, rispetto ad altre tipologie, hanno posto presto il problema della flessibilità e della trasformabilità degli spazi (si veda per esempio ivi, pp. 54 ss); il fatto che esiste una consistente parte storica, che si nutre di un selezionato presente, che deve continuare a essere sedimentata ed elaborata, e che ancora può e deve essere arricchita giovandosi di approcci sistemici capaci di contestualizzazioni di ampio respiro (pp. 36 ss). Ovvero infine, ci pare di poter ricavare, il fatto che se la comunicazione della scienza e della tecnica, in specie per quel che pertiene ai concetti e alla sperimentazione contemporanea, può vestirsi di altre forme – quelle delle mostre temporanee e dei centres spettacolari –, queste devono darsi in aggiunta e non in sostituzione delle strutture storiche. Perché se è vero che la scienza distrugge il proprio passato (Kuhn) i musei sono lì proprio per raccontare anche quel passato, nelle sue espressioni materiali e nelle implicazioni immateriali.[1] Ragguagli sui centri per la scienza o science centres si trovano, fra l’altro, anche in un documento scaricabile relativo al progetto di fattibilità per un Grande Science Centre per il Friuli Venezia Giulia, del quale il Laboratorio dell’Immaginario scientifico di Grignano (Trieste) è il nucleo fondante. In tale documento si fa riferimento naturalmente all’Exploratorium di San Francisco, modello per simili strutture, nato dalla idea di Frank Oppenheimer, fisico e fratello di Robert, per un «moderno museo scientifico interattivo o science centre. […] L’idea nuova di cui Oppenheimer si faceva portatore era l’interattività tra visitatore e oggetti messi in mostra, non più soltanto da guardare, ma concepiti piuttosto come installazioni da manipolare al fine di realizzare un esperimento. L’utente del museo, da soggetto puramente contemplativo, diventa quindi un protagonista che interagisce con l’exhibit (questo il nome dato alla struttura allestitiva in questione) ed è messo in condizioni di esplorare secondo un metodo che è proprio della scienza: quello sperimentale. […] La sua convinzione era che […] un livello sempre più diffuso di acculturazione scientifica fosse necessario proprio in una società avanzata e democraticamente organizzata e al cui consenso era ormai affidato il controllo del corretto uso dei prodotti finali della ricerca: un controllo che non poteva essere responsabilmente esercitato senza una diffusa conoscenza di base». Interessante notare, in riferimento alla convivenza/con-fusione di forme e funzioni, l’uso dell’espressione “museo scientifico interattivo” e il fatto che nel paragrafo 3.3.3 si parli del progetto “L’Altromuseo”, come possibilità – dato l’interesse di alcuni musei europei – di «creare una sorta di “museo dei musei” all’interno dell’esposizione triestina che ospiterà duplicati, versioni ridotte o allestimenti realizzati ad hoc provenienti dai diversi musei coinvolti nell’iniziativa. Le postazioni saranno costituite, a seconda dei casi, da punti informativi dotati di supporti digitali (CDrom, ipertesti, web publishing ecc.), da giochi e postazioni interattive o da exhibit hands-on». Ma, ancora una volta: “Altromuseo” o “Altrocentro”?[2] A questo proposito, con riferimento strettamente ai science centres, si veda anche quanto ricorda Thomas Krakauer (Museum of Life and Science, Durham, North Carolina): «Early on, we were still doing battle over “hands-on.” That discussion eventually crystallized as the concept of “first-generation” to “fourth-generation” institutions — with first generation being the collections-oriented science museum, and fourth generation moving from mere interactivity toward becoming a true center of constructivist learning» (“Dimensions”, 2004, maggio-giugno).

Month: July 2007

Centri e Musei. #1

Memorie di cose

Non briciole insipide, ma un unico pane

Luciano Gibelli, Memorie di cose. Attrezzi, oggetti e cose del passato raccolti per non dimenticare, 2 voll., Priuli & Verlucca Editori, Pavone Canavese (Torino) 2004; in questi volumi, esito di un lavoro trentennale («una lunga […] ricerca – iniziata nel 1974 – svolta soprattutto in Piemonte», ma con prima edizione nel 1980; ivi, p. 45) e ricchi di disegni, dello stesso autore, viene svolto un vero e proprio racconto che sgorga dagli oggetti tradizionali, dalla cultura materiale di una regione, costituita del resto non solo dagli oggetti in sé ma da tutto quel che attorno a essi si è mosso e si può ancora muovere: ricordi, innanzi tutto, ma poi ricette, lavorazioni, narrazioni, usi, costumi, linguaggio, storia sociale… L’autore precisa che «il contenuto di questo lavoro non può essere letto come un romanzo, partendo dalla prima pagina, su un “filo” che si conclude e completa all’ultima; tutt’altro, in questo caso i termini sono capovolti: occorre partire dall’indice [oltre 30 pagine] per orientare il proprio interesse e soltanto così, forse, potrà accadere al Lettore sensibile di ricevere l’impressione che trasmettono gli oggetti; commuovendosi, appassionandosi, stupendosi, turbandosi, trepidando anche, come leggesse davvero un romanzo» (ibidem). Partendo dalla constatazione che «di antichi oggetti, procedimenti od altro talvolta non esiste un corrispondente vocabolo italiano […] così come a precise definizioni in italiano non corrispondono vocaboli in lingua piemontese», l’autore costruisce un testo che «non solo apparentemente […] procede senza soluzione di continuità. Ho voluto in tal maniera ritrarre il fascino del conversare che si faceva nelle veglie serali d’un tempo, vale a dire il non attenersi ad un argomento prefissato, senza sapere dove conducesse esattamente il discorrere mentre vagava da un fatto reale ad un ricordo» (ibidem). Nelle speranze di Gibelli, quel che ne esce è «un piccolo museo pieghevole, da tenere in un angolo della libreria». Nella libreria, ma, precisa subito dopo Gibelli, «se il caso desse che il Lettore possedesse una vecchia casetta in campagna ed accanto al camino vi sopravvivesse ancora una sia pur vetusta camminiera, ebbene questi fogli li metta in prima fila su di un ripiano, perché è lì il posto che spetta loro». Considerazione poetica e immaginifica, che invero molto dice su quel che un museo può o deve essere, su quel che può e dovrebbe fare con gli oggetti e i patrimoni che in esso si trovano, sottratti, strappati o comunque materialmente slegati dal contesto d’origine, proprio quel contesto che – in tutti i suoi aspetti – deve essere da essi testimoniato, raccontato, indagato, esposto, comunicato. I libri di Gibelli possono essere considerati allora un’opera museografica (del resto lo stesso autore parla di come «i problemi della sede, dell’organizzazione, della conduzione insieme a tanti altri impedimenti» abbiano ostacolato per lui e altri «Uomini meritori e Comunità previdenti» (ivi, p. 47), che tanti oggetti, attrezzi, mobili, vestiti, ecc., hanno raccolto sottraendoli al tempo e all’oblio). Senza per ciò voler finire con il leggere il museo come testo, l’oggetto come testo. È piuttosto il senso dello studio, della ricerca e dell’autorialità del curatore che ci interessa. Rigorosa e insieme appassionata, magari a tratti nostalgica – nel caso di Gibelli – ma consapevole. «E così, raccogli e conserva, raccogli ed ammucchia, oggi posso aprire il mio cofano affinché a tutti, per mezzo di questi fogli, pervenga il piacere che provavo io quando – approfittando dell’ora dedicata al pisolino – andavo nascostamente a frugare nel cassetto del Nonno – tutto suo – per far la conta dei bulloni, dei dadi, delle ranelle ormai inusabili che formavano il suo tesoro. Oggi più che mai» (ivi, p. 49).

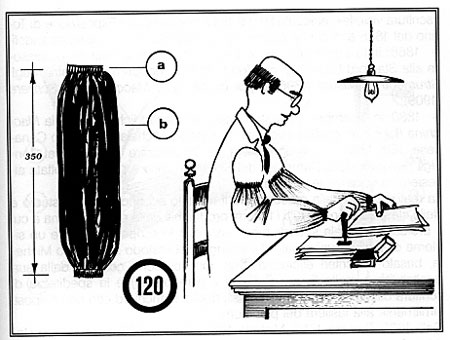

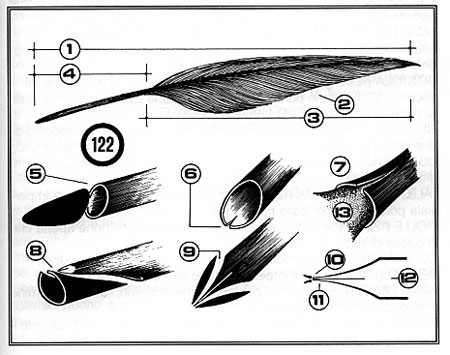

Luciano Gibelli, Memorie di cose. Attrezzi, oggetti e cose del passato raccolti per non dimenticare, 2 voll., Priuli & Verlucca Editori, Pavone Canavese (Torino) 2004; in questi volumi, esito di un lavoro trentennale («una lunga […] ricerca – iniziata nel 1974 – svolta soprattutto in Piemonte», ma con prima edizione nel 1980; ivi, p. 45) e ricchi di disegni, dello stesso autore, viene svolto un vero e proprio racconto che sgorga dagli oggetti tradizionali, dalla cultura materiale di una regione, costituita del resto non solo dagli oggetti in sé ma da tutto quel che attorno a essi si è mosso e si può ancora muovere: ricordi, innanzi tutto, ma poi ricette, lavorazioni, narrazioni, usi, costumi, linguaggio, storia sociale… L’autore precisa che «il contenuto di questo lavoro non può essere letto come un romanzo, partendo dalla prima pagina, su un “filo” che si conclude e completa all’ultima; tutt’altro, in questo caso i termini sono capovolti: occorre partire dall’indice [oltre 30 pagine] per orientare il proprio interesse e soltanto così, forse, potrà accadere al Lettore sensibile di ricevere l’impressione che trasmettono gli oggetti; commuovendosi, appassionandosi, stupendosi, turbandosi, trepidando anche, come leggesse davvero un romanzo» (ibidem). Partendo dalla constatazione che «di antichi oggetti, procedimenti od altro talvolta non esiste un corrispondente vocabolo italiano […] così come a precise definizioni in italiano non corrispondono vocaboli in lingua piemontese», l’autore costruisce un testo che «non solo apparentemente […] procede senza soluzione di continuità. Ho voluto in tal maniera ritrarre il fascino del conversare che si faceva nelle veglie serali d’un tempo, vale a dire il non attenersi ad un argomento prefissato, senza sapere dove conducesse esattamente il discorrere mentre vagava da un fatto reale ad un ricordo» (ibidem). Nelle speranze di Gibelli, quel che ne esce è «un piccolo museo pieghevole, da tenere in un angolo della libreria». Nella libreria, ma, precisa subito dopo Gibelli, «se il caso desse che il Lettore possedesse una vecchia casetta in campagna ed accanto al camino vi sopravvivesse ancora una sia pur vetusta camminiera, ebbene questi fogli li metta in prima fila su di un ripiano, perché è lì il posto che spetta loro». Considerazione poetica e immaginifica, che invero molto dice su quel che un museo può o deve essere, su quel che può e dovrebbe fare con gli oggetti e i patrimoni che in esso si trovano, sottratti, strappati o comunque materialmente slegati dal contesto d’origine, proprio quel contesto che – in tutti i suoi aspetti – deve essere da essi testimoniato, raccontato, indagato, esposto, comunicato. I libri di Gibelli possono essere considerati allora un’opera museografica (del resto lo stesso autore parla di come «i problemi della sede, dell’organizzazione, della conduzione insieme a tanti altri impedimenti» abbiano ostacolato per lui e altri «Uomini meritori e Comunità previdenti» (ivi, p. 47), che tanti oggetti, attrezzi, mobili, vestiti, ecc., hanno raccolto sottraendoli al tempo e all’oblio). Senza per ciò voler finire con il leggere il museo come testo, l’oggetto come testo. È piuttosto il senso dello studio, della ricerca e dell’autorialità del curatore che ci interessa. Rigorosa e insieme appassionata, magari a tratti nostalgica – nel caso di Gibelli – ma consapevole. «E così, raccogli e conserva, raccogli ed ammucchia, oggi posso aprire il mio cofano affinché a tutti, per mezzo di questi fogli, pervenga il piacere che provavo io quando – approfittando dell’ora dedicata al pisolino – andavo nascostamente a frugare nel cassetto del Nonno – tutto suo – per far la conta dei bulloni, dei dadi, delle ranelle ormai inusabili che formavano il suo tesoro. Oggi più che mai» (ivi, p. 49). Non ci si stupirà di ritrovare nel “cofano” di Gibelli – oltre a piante ed erbe «usate in passato nei casi più disparati, talvolta incredibili», di cui pure egli ha raccolto e offre notizie, nella parte conclusiva del libro – le forme da burro come pure il giogo, la campana e il torchio a vite discendente, i polsini e lo stiratore litico, ma anche, fra le “schede” – tutte connesse nel fluire del discorso –, una dedicata al carrozzo: «antenato indiscusso del Go-Cart» la cui realizzazione «ci promuoveva tecnici, ingegneri, elaboratori, carrozzieri, piloti, cronometristi, giudici di gara ed Artigiani con l’A maiuscola [magari, aggiungeremmo oggi, pure designer]» (ivi, p. 583). Non si tratta però di scheda tutta abbandonata alla memoria d’infanzia e gioventù – come invece avviene maggiormente per quella dedicata alla “invenzione del motorino”, da parte di tal Masino Culasso «il 27 maggio 1936, vale a dire una decina di anni prima della nascita della Vespa, della Lambretta, del Cucciolo, del Mosquito e di tutti gli altri motorini» – ché Gibelli da solo si richiama: «bando alla poesia e via al linguaggio tecnico: DESCRIZIONE OGGETTIVA E CARATTERISTICHE», che segue puntualmente nel dettaglio di materiali, ruote, sospensioni, propulsione, snodo, freni, sedile.Non mancano all’appello la grattugia (gratusa comun) e il tostino (brusacafè), la macchina da caffè e il tirabrace, i chiodi e la zucca da vino (bot), ma si trovano anche unità di misura (diverse per ogni capoluogo di provincia) e addirittura le “istruzioni per l’uso del pesatore”, o ancora la mezzamanica (angagianta), su cui ci soffermiamo.Di questa Gibelli non solo dice che «era portata in ufficio dagli impiegati del tempo che fu e che anch’io ebbi ancora la ventura di conoscere, al mio primo impiego, opera della Mamma e dono per consacrare la mia trasformazione in lavoratore (d’Azienda Privata) con qualcosa di significante […] e per difendere le maniche della giacca nuova»; non solo nota che forse «pochi sanno che anticamente la Mezzamanica s’usava al singolare, montata solo sul braccio destro (ma il sinistro dove lo tenevano?), probabilmente per ragioni d’economia e forse il suo evolversi al plurale significò e fu la testimonianza misconosciuta d’un lento progredire sindacale, di traguardi salariali»; ma anche si spinge a «celebrare tutto ciò», a modo suo, dice, «con quattro notiziole storiche che devono aver influito parecchio sull’organizzazione del lavoro burocratico:- 1830: Celestino Galli, di Carrù (1804-1866), inventa il Potenografo, il primo congegno – si può dire – per scrivere premendo su dei tasti [a tal proposito si veda anche quanto descritto in Waldimaro Fiorentino, Sistemi di scrittura specialistica, in “Scienza e Tecnica”, LXVI, 2003, n. 394, giugno, a p. 16 scaricabile online];- 1855: Giuseppe Ravizza, avvocato, archeologo e storico di Novara (1811-1885), brevetta il suo Cembalo scrivano, macchina per scrivere a “scrittura visibile” realizzata fin dal 1846, presentata all’Esposizione di Torino del 1858 e di cui ne costruì ben 12 modelli, via via perfezionandoli;- 1868: il 13 agosto nasce ad Ivrea Camillo Olivetti, futuro professore alla Stanford University, che fonda in Italia dapprima l’industria degli Strumenti di Misura(1896) e poi quella delle Macchine per Scrivere (1909);- 1880: in dicembre il Senato italiano adotta la Michela, ossia la Macchina Fonostenografica inventata da Antonio Michela […]sono date e Uomini piemontesi che, non soltanto per i burocrati, sconvolsero irreversibilmente l’uso del calamo», del quale segue, o meglio s’inserisce presso che senza soluzione (se non per via di regole e usi tipografici) una dettagliata scheda, e così via (ivi, pp. 246-248).

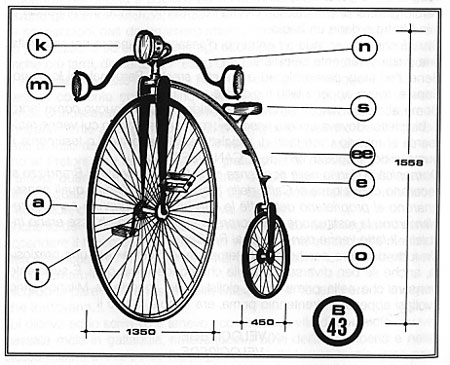

Non ci si stupirà di ritrovare nel “cofano” di Gibelli – oltre a piante ed erbe «usate in passato nei casi più disparati, talvolta incredibili», di cui pure egli ha raccolto e offre notizie, nella parte conclusiva del libro – le forme da burro come pure il giogo, la campana e il torchio a vite discendente, i polsini e lo stiratore litico, ma anche, fra le “schede” – tutte connesse nel fluire del discorso –, una dedicata al carrozzo: «antenato indiscusso del Go-Cart» la cui realizzazione «ci promuoveva tecnici, ingegneri, elaboratori, carrozzieri, piloti, cronometristi, giudici di gara ed Artigiani con l’A maiuscola [magari, aggiungeremmo oggi, pure designer]» (ivi, p. 583). Non si tratta però di scheda tutta abbandonata alla memoria d’infanzia e gioventù – come invece avviene maggiormente per quella dedicata alla “invenzione del motorino”, da parte di tal Masino Culasso «il 27 maggio 1936, vale a dire una decina di anni prima della nascita della Vespa, della Lambretta, del Cucciolo, del Mosquito e di tutti gli altri motorini» – ché Gibelli da solo si richiama: «bando alla poesia e via al linguaggio tecnico: DESCRIZIONE OGGETTIVA E CARATTERISTICHE», che segue puntualmente nel dettaglio di materiali, ruote, sospensioni, propulsione, snodo, freni, sedile.Non mancano all’appello la grattugia (gratusa comun) e il tostino (brusacafè), la macchina da caffè e il tirabrace, i chiodi e la zucca da vino (bot), ma si trovano anche unità di misura (diverse per ogni capoluogo di provincia) e addirittura le “istruzioni per l’uso del pesatore”, o ancora la mezzamanica (angagianta), su cui ci soffermiamo.Di questa Gibelli non solo dice che «era portata in ufficio dagli impiegati del tempo che fu e che anch’io ebbi ancora la ventura di conoscere, al mio primo impiego, opera della Mamma e dono per consacrare la mia trasformazione in lavoratore (d’Azienda Privata) con qualcosa di significante […] e per difendere le maniche della giacca nuova»; non solo nota che forse «pochi sanno che anticamente la Mezzamanica s’usava al singolare, montata solo sul braccio destro (ma il sinistro dove lo tenevano?), probabilmente per ragioni d’economia e forse il suo evolversi al plurale significò e fu la testimonianza misconosciuta d’un lento progredire sindacale, di traguardi salariali»; ma anche si spinge a «celebrare tutto ciò», a modo suo, dice, «con quattro notiziole storiche che devono aver influito parecchio sull’organizzazione del lavoro burocratico:- 1830: Celestino Galli, di Carrù (1804-1866), inventa il Potenografo, il primo congegno – si può dire – per scrivere premendo su dei tasti [a tal proposito si veda anche quanto descritto in Waldimaro Fiorentino, Sistemi di scrittura specialistica, in “Scienza e Tecnica”, LXVI, 2003, n. 394, giugno, a p. 16 scaricabile online];- 1855: Giuseppe Ravizza, avvocato, archeologo e storico di Novara (1811-1885), brevetta il suo Cembalo scrivano, macchina per scrivere a “scrittura visibile” realizzata fin dal 1846, presentata all’Esposizione di Torino del 1858 e di cui ne costruì ben 12 modelli, via via perfezionandoli;- 1868: il 13 agosto nasce ad Ivrea Camillo Olivetti, futuro professore alla Stanford University, che fonda in Italia dapprima l’industria degli Strumenti di Misura(1896) e poi quella delle Macchine per Scrivere (1909);- 1880: in dicembre il Senato italiano adotta la Michela, ossia la Macchina Fonostenografica inventata da Antonio Michela […]sono date e Uomini piemontesi che, non soltanto per i burocrati, sconvolsero irreversibilmente l’uso del calamo», del quale segue, o meglio s’inserisce presso che senza soluzione (se non per via di regole e usi tipografici) una dettagliata scheda, e così via (ivi, pp. 246-248). Neppure stupirà, dunque, di trovare minerali e armi, tarocchi piemontesi, incisioni rupestri, la bicicletta – e la sua storia –, monete e strumenti d’ogni genere, e inoltre pietanze e ricette – come la Pasta e fagioli oppure la Bagna Càuda, e qui è la nostra personale memoria a correre fino alla nonna materna…A proposito delle ricette, ancora una riflessione: nell’introduzione ai due volumi, Gibelli precisa difatti che per il «“collaudo” [delle ricette e dei vari preparati] ho usato quasi sempre i vecchi sistemi di manipolazione degli ingredienti, eccezion fatta per l’uso del mortaio che ho sovente sostituito con il moderno macinino-frullatore elettrico». Non è questa la migliore ammissione che la storia dell’uomo e dei suoi “gesti” si snoda con continuità, lungo un filo irriducibilmente materiale?E che, insomma, la storia è una, come diceva Roland Barthes che recuperiamo facendo riferimento a quel che Sergio Polano ha scritto, Per una critica degli artefatti umani, in “dezine”, 2001, n. unico, maggio, pp. 1-2: «Preferirei, infatti, che degli artefatti e dei loro artefici, degli artifizi e degli arti, delle singolari imprese e delle plurali industriosità che li condizionano e li consentono, si tentasse e si provasse, con tutti i rischi che ciò comporta, l’ipotesi pregiudiziale di scrutarne la complicanza intrinseca e assieme la strutturale unità soggiacente, niente affatto riducibile in toto a (né risolvibile entro) compartimentati saperi specializzati e specialistici – profondi, selon moi, solo se maniacalmente specifici tanto quanto aperti al confronto sereno –, e si rinunciasse ad affidarsi esclusivamente a disgiunte ragioni estetiche o a banali poetiche individuali, a vieti economicismi meccanici o al comodo riparo dell’azione di un qualche misterioso genius loci e via discorrendo, separando in bricioline insipide il gusto e la forma unica di un solo, unico pane. È quanto, fuor di metafora, si può meglio esprimere (e anche, per chiarezza di scienza, porre all’egida di una palese dichiarazione di parte, sottoscritta in pieno da chi scrive) con una concisa citazione di Roland Barthes, ove egli ragiona a proposito di apparentemente lontani ma sostanzialmente prossimi problemi (le scritture), concludendo che: “c’è una filosofia della Storia: cioè che la Storia è una e unica”». Così scriveva Polano a ricordare che «gli “oggetti di disegno industriale”, nella loro significativa varietà (assai meno casuale di quanto possa apparire, tanto son affamiliati spesso) andrebbero soppesati, confrontati e messi a fuoco nel panorama del trascorrere di geografie storiche e di topografie cronologiche, ogni volta del tutto peculiari», senza ridursi alla bilancia estetica del bello/brutto, giacché – com’egli dichiara, per sé – «l’ambizione [è] di occuparmi d’arte, delle arte e degli arti: la maggior parte degli “oggetti di disegno industriale”, fors’anzi tutti gli artefatti umani, null’altro sono infatti che protesi, estrinsecazioni, estrusioni, oggettualizzazioni e oggettivazioni artefatte delle prestazioni del corpo; il bello e il brutto restino materia e affare di chi (avendone il tempo e le capacità) si diletta di estetica e la crede una disciplina storicamente consolidata (ma non ha più o meno due secoli and a half? oserei credere forse pochi, a fronte dell’umana industria, “disciplina” dell’homo sapiens e faber che spazia […] per almeno 40 migliaia d’anni). Comunque sia, credo che “potrà comprendere appieno l’arte – come ben spiegava Konrad Fiedler, già nel secolo passato (affinando altrui filosofiche idee di più antica data), in uno dei suoi Aphorismen, il 36 – solo chi non le imporrà una finalità estetica né simbolica, perché essa è assai più che un oggetto di eccitazione estetica e, più che illustrazione, è linguaggio al servizio della conoscenza”».

Neppure stupirà, dunque, di trovare minerali e armi, tarocchi piemontesi, incisioni rupestri, la bicicletta – e la sua storia –, monete e strumenti d’ogni genere, e inoltre pietanze e ricette – come la Pasta e fagioli oppure la Bagna Càuda, e qui è la nostra personale memoria a correre fino alla nonna materna…A proposito delle ricette, ancora una riflessione: nell’introduzione ai due volumi, Gibelli precisa difatti che per il «“collaudo” [delle ricette e dei vari preparati] ho usato quasi sempre i vecchi sistemi di manipolazione degli ingredienti, eccezion fatta per l’uso del mortaio che ho sovente sostituito con il moderno macinino-frullatore elettrico». Non è questa la migliore ammissione che la storia dell’uomo e dei suoi “gesti” si snoda con continuità, lungo un filo irriducibilmente materiale?E che, insomma, la storia è una, come diceva Roland Barthes che recuperiamo facendo riferimento a quel che Sergio Polano ha scritto, Per una critica degli artefatti umani, in “dezine”, 2001, n. unico, maggio, pp. 1-2: «Preferirei, infatti, che degli artefatti e dei loro artefici, degli artifizi e degli arti, delle singolari imprese e delle plurali industriosità che li condizionano e li consentono, si tentasse e si provasse, con tutti i rischi che ciò comporta, l’ipotesi pregiudiziale di scrutarne la complicanza intrinseca e assieme la strutturale unità soggiacente, niente affatto riducibile in toto a (né risolvibile entro) compartimentati saperi specializzati e specialistici – profondi, selon moi, solo se maniacalmente specifici tanto quanto aperti al confronto sereno –, e si rinunciasse ad affidarsi esclusivamente a disgiunte ragioni estetiche o a banali poetiche individuali, a vieti economicismi meccanici o al comodo riparo dell’azione di un qualche misterioso genius loci e via discorrendo, separando in bricioline insipide il gusto e la forma unica di un solo, unico pane. È quanto, fuor di metafora, si può meglio esprimere (e anche, per chiarezza di scienza, porre all’egida di una palese dichiarazione di parte, sottoscritta in pieno da chi scrive) con una concisa citazione di Roland Barthes, ove egli ragiona a proposito di apparentemente lontani ma sostanzialmente prossimi problemi (le scritture), concludendo che: “c’è una filosofia della Storia: cioè che la Storia è una e unica”». Così scriveva Polano a ricordare che «gli “oggetti di disegno industriale”, nella loro significativa varietà (assai meno casuale di quanto possa apparire, tanto son affamiliati spesso) andrebbero soppesati, confrontati e messi a fuoco nel panorama del trascorrere di geografie storiche e di topografie cronologiche, ogni volta del tutto peculiari», senza ridursi alla bilancia estetica del bello/brutto, giacché – com’egli dichiara, per sé – «l’ambizione [è] di occuparmi d’arte, delle arte e degli arti: la maggior parte degli “oggetti di disegno industriale”, fors’anzi tutti gli artefatti umani, null’altro sono infatti che protesi, estrinsecazioni, estrusioni, oggettualizzazioni e oggettivazioni artefatte delle prestazioni del corpo; il bello e il brutto restino materia e affare di chi (avendone il tempo e le capacità) si diletta di estetica e la crede una disciplina storicamente consolidata (ma non ha più o meno due secoli and a half? oserei credere forse pochi, a fronte dell’umana industria, “disciplina” dell’homo sapiens e faber che spazia […] per almeno 40 migliaia d’anni). Comunque sia, credo che “potrà comprendere appieno l’arte – come ben spiegava Konrad Fiedler, già nel secolo passato (affinando altrui filosofiche idee di più antica data), in uno dei suoi Aphorismen, il 36 – solo chi non le imporrà una finalità estetica né simbolica, perché essa è assai più che un oggetto di eccitazione estetica e, più che illustrazione, è linguaggio al servizio della conoscenza”».