«Sono sempre più persuaso che la presenza del museo può essere d’aiuto per lo studio delle discipline attuali. Durante le lezioni si insegnano le soluzioni date ai problemi, dimenticando spesso che alle loro spalle si trovano tempo, prove, errori… trasferire la conoscenza tout court significa rischiare di banalizzarla. Al contrario, documentare, osservare da vicino, provare rende conto delle difficoltà insite nella ricerca tecnica e scientifica; è insieme strumento di studio e di riflessione sulla storia della ricerca. È anche importante per sollecitare i giovani studenti e studiosi a non arrendersi alle difficoltà, avendo chiaro l’esempio dei grandi maestri.» Così si è espresso il professor Guido Ardizzon, responsabile scientifico del Museo di macchine “Enrico Bernardi”, che si compone delle realizzazioni di un “pioniere italiano dell’automobilismo” (1841-1919), raccolte in una sala del Dipartimento di Ingegneria meccanica dell’Università di Padova.Istituito nel 1941 presso l’Istituto di macchine dell’ateneo patavino, il museo è stato trasferito nella sede attuale nel 1974, e conserva, oltre a disegni originali di Bernardi, foto d’epoca, articoli di giornali e documenti vari, diversi motori. Per esempio alcune versioni del famoso monocilindrico a benzina (1882-84), piccolo e perciò utilissimo per le necessità delle piccole aziende venete, e che Bernardi chiamò “Pia”, dal nome della figlia, peraltro ritratta in una foto mentre usa il motore applicato a una macchina per cucire; un motore per il quale Bernardi chiese nel 1882 la privativa industriale alla Prefettura industriale. Oppure il più grande “Lauro” (1887-89), che porta il nome del figlio di Bernardi, pensato per applicazioni industriali.Come spiega Giuseppe Ventrone – già responsabile del museo – nel suo articolo Il Museo di Macchine “Enrico Bernardi”, pp. 131-132, in simili motori «l’innalzamento della temperatura effettuato dalla combustione, che veniva innescata quando la miscela-combustibile-aria aspirata era inizialmente in condizioni di pressione e temperatura pressoché uguali a quelle atmosferiche, era alquanto modesto, e piccolo risultava pertanto il rendimento termico». Fu solo quando ebbe compreso l’importanza della fase di compressione della carica prima della combustione, come proposta nel ciclo a quattro tempi dal francese Beau de Rochas (1862), e quando fu scaduta un’altra privativa – quella di N.A. Otto per un motore orizzontale a gas a quattro tempi –, che Bernardi «intraprese lo studio di un motore a quattro tempi nel 1886», sviluppando diversi prototipi e modelli. Del 1893 è il motore a benzina da 1/3 di CV e 187 giri al minuto che si vede montato sul triciclo a tre ruote in linea, una sorta di scooter.Dal 1894, poi, Bernardi iniziò a progettare motori più potenti, per automobili (fra l’altro non mancarono i contatti con Giovanni Agnelli…), partecipando poi alla realizzazione della famosa “vetturetta” (si veda il filmato) o vettura a tre ruote, con un motore a benzina da 1,5-5,2 cavalli e 430-800 giri al minuto. La descrive bene il già citato Ventrone: «Il motore è collocato dietro il sedile, con l’albero in direzione trasversale che comanda la ruota motrice posteriore mediante le ruote dentate del cambio e una catena articolata. La trasmissione comprende oltre al cambio di velocità a treni scorrevoli, un innesto a corda sull’albero primario azionato a mezzo di una frizione conica, e un freno a corda posto sull’albero secondario. La ruota posteriore è frenata da un freno a ceppo. La vettura, che percorse 60.000 km, poteva raggiungere una velocità di 35 km/h». E, una delle pochissime rimaste, è l’unica ancora funzionante, proprio grazie all’impegno del Dipartimento che la ospita.

Del 1893 è il motore a benzina da 1/3 di CV e 187 giri al minuto che si vede montato sul triciclo a tre ruote in linea, una sorta di scooter.Dal 1894, poi, Bernardi iniziò a progettare motori più potenti, per automobili (fra l’altro non mancarono i contatti con Giovanni Agnelli…), partecipando poi alla realizzazione della famosa “vetturetta” (si veda il filmato) o vettura a tre ruote, con un motore a benzina da 1,5-5,2 cavalli e 430-800 giri al minuto. La descrive bene il già citato Ventrone: «Il motore è collocato dietro il sedile, con l’albero in direzione trasversale che comanda la ruota motrice posteriore mediante le ruote dentate del cambio e una catena articolata. La trasmissione comprende oltre al cambio di velocità a treni scorrevoli, un innesto a corda sull’albero primario azionato a mezzo di una frizione conica, e un freno a corda posto sull’albero secondario. La ruota posteriore è frenata da un freno a ceppo. La vettura, che percorse 60.000 km, poteva raggiungere una velocità di 35 km/h». E, una delle pochissime rimaste, è l’unica ancora funzionante, proprio grazie all’impegno del Dipartimento che la ospita. Ne abbiamo potuto avere prova, nei laboratori del piano terra del Dipartimento, che infatti si giova per l’insegnamento non solo del Museo ma di ampi spazi per ricerca e sperimentazione, oltre che di una collezione di macchine più “recenti”, pezzi di motore, componenti e dispositivi vari che vengono utilizzati a supporto dell’attività didattica e a scopo dimostrativo. Questa raccolta si trova in uno spazio realizzato ad hoc, un involucro trasparente che può essere ammirato dalle aule circostanti e dai piani superiori: un modo interessante per tenere in relazione teoria e applicazione.Ma, ci confessava il professor Ardizzon, sarebbe suo intento integrare anche il Museo di macchine Bernardi all’interno dell’insegnamento; certo non per i corsi specialistici, ma per i corsi di base e propedeutici, quelli in cui delle discipline è importante apprendere altresì la storia, quindi rivitalizzando il museo stesso e rendendolo fonte viva degli studi che nell’ateneo si conducono. Questo progetto dovrebbe avere avvio con l’anno accademico 2007/08.Museo di macchine Enrico BernardiUniversità degli studi di PadovaDipartimento di Ingegneria Meccanicaviale Venezia 135131 Padovawww.musei.unipd.it/macchine/index.html

Ne abbiamo potuto avere prova, nei laboratori del piano terra del Dipartimento, che infatti si giova per l’insegnamento non solo del Museo ma di ampi spazi per ricerca e sperimentazione, oltre che di una collezione di macchine più “recenti”, pezzi di motore, componenti e dispositivi vari che vengono utilizzati a supporto dell’attività didattica e a scopo dimostrativo. Questa raccolta si trova in uno spazio realizzato ad hoc, un involucro trasparente che può essere ammirato dalle aule circostanti e dai piani superiori: un modo interessante per tenere in relazione teoria e applicazione.Ma, ci confessava il professor Ardizzon, sarebbe suo intento integrare anche il Museo di macchine Bernardi all’interno dell’insegnamento; certo non per i corsi specialistici, ma per i corsi di base e propedeutici, quelli in cui delle discipline è importante apprendere altresì la storia, quindi rivitalizzando il museo stesso e rendendolo fonte viva degli studi che nell’ateneo si conducono. Questo progetto dovrebbe avere avvio con l’anno accademico 2007/08.Museo di macchine Enrico BernardiUniversità degli studi di PadovaDipartimento di Ingegneria Meccanicaviale Venezia 135131 Padovawww.musei.unipd.it/macchine/index.html

Month: July 2007

Museo di macchine Enrico Bernardi

Museo dell’educazione, Padova

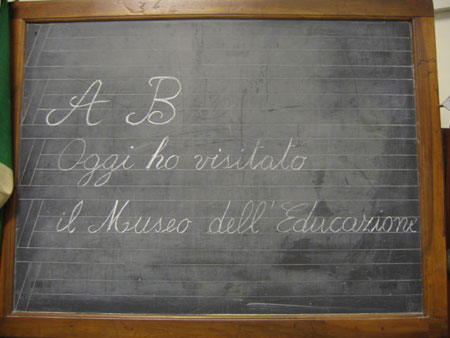

Ben nove sono a Padova, città universitaria di lunghissima tradizione, i musei legati all’attività didattica e sperimentale d’ateneo, facenti capo a un Centro che ne coordina le attività, in specie di promozione.Abbiamo cominciato con il visitare – era il 24 luglio – il Museo dell’Educazione e il Museo delle macchine Enrico Bernardi, anche con l’idea di verificare, per i nostri obiettivi, se si possa dire quel che sosteneva e auspicava Giorgio Dragoni, Per un dibattito sulla museologia scientifica e naturalistica italiana. La rete dei musei universitari, in Stanze della meraviglia. I musei della natura tra storia e progetto, a cura di Luca Basso Peressut, Clueb, Bologna 1997, p. 299, ovvero che musei come questi, legati in specie alle discipline scientifiche, potrebbero essere i «luoghi in cui le due culture [vedi Charles Percy Snow] si potrebbero incontrare, con una considerevole potenzialità e sinergia», e che con la loro valorizzazione «potrebbero essere proprio i musei scientifici e naturalistici. Le possibilità di collaborazione interdisciplinare sarebbero enormi, come enorme sarebbe l’impatto sulla cultura italiana».E con l’idea, inoltre, che il design sia un “luogo” in cui si dà – nei fatti, negli artefatti e nelle narrazioni che se ne possono fare – l’incontro fra le due culture. (Su questo si veda anche Tomás Maldonado, Disegno industriale: un riesame, VII ed., Feltrinelli, Milano 2005, pp. 15-18.)Va detto che il Museo dell’Educazione – Dipartimento di Scienze dell’Educazione, in via degli Obizzi 23, alle spalle di piazza dei Signori – ha una storia più recente rispetto ad altre collezioni nate dall’effettiva attività dei dipartimenti universitari. Nasce infatti nel 1993, a cura della professoressa Patrizia Zamperlin, che ne è ancora responsabile, dalla consapevolezza che una gran parte del patrimonio relativo al “fare” scuola stava rischiando di andare perduto, sottraendo documenti importanti relativi alla vita scolastica, che si compone non solo di norme e programmi ma di sussidi didattici e materiali vari da preservare. Con la consapevolezza che non si danno cesure, l’idea fu quella di documentare però l’intero percorso formativo, sia scolastico sia domestico, composto di libri tanto quanto di giochi, dall’infanzia fino agli anni universitari. Insomma, non Museo della scuola ma Museo dell’Educazione.Nel 1993 l’avvio fu con una mostra presso la sede della scuola progettata da Camillo Boito; nel 1997 l’apertura nella sede di via degli Obizzi, dove si trova tuttora – gli spazi, in affitto, sono invero limitati e limitanti, ma non manchino, a quanto pare, oltre all’entusiasmo della curatrice, progetti per un possibile trasferimento in futuro. È qui, al secondo piano, che Patrizia Zamperlin accoglie non solo i visitatori – molto spesso delle scuole inferiori – ma anche gli studenti del Dipartimento, per i quali il Museo offre gli strumenti per vedere e riflettere su valori, impostazioni, mutamenti degli approcci pedagogici e del sistema formativo. Anche perché alto è il numero di libri didattici e testi scolastici conservati, e non solo con lo sguardo rivolto al passato bensì con progetti di ricerca attivi per il presente e il futuro – come la partecipazione a Edisco, progetto nazionale per la costruzione di una banca dati di testi scolastici dal 1800 a oggi, o l’Osservatorio nazionale su quaderni ed elaborati didattici Fisqed (Indire, Firenze). È inoltre centro di deposito per i materiali censiti dalla Banca dati educazione d’arte della Biblioteca di documentazione pedagogica nazionale, relativi alla didattica museale – non solo cataloghi ma anche letteratura grigia, cd, dvd…Superato l’ingresso – dove accanto a un perfetto signor Bonaventura trovano spazio un’“edicola”, in cui sono raccolte pubblicazioni varie per bimbi e giovinette d’altri tempi, e un armadio con diplomi, medaglie e copricapo per laureati – si accede alle quattro sale del Museo. A sinistra c’è il salone d’accoglienza – biblioteca, dove espositori per emeroteca disegnati da Gio Ponti – recuperati e adattati saggiamente, così come la maggior parte dei materiali e dei mobili presenti – ospitano nella parte superiore una serie di pagelle di vari anni e provenienza (interessante osservare la grafica, in specie di quelle d’epoca fascista) e nel loro ventre i volumi e i documenti raccolti per il citato progetto relativo alla didattica museale. Oltre alle librerie vetrate, fitte di volumi per lo più ingialliti, una scrivania e molte sedie, un grande armadio anch’esso vetrato, e anch’esso recuperato, contiene strumenti didattici per l’insegnamento di materie scientifiche e di agraria. È qui che si possono osservare modelli di specie animali, strumenti per esperimenti scientifici e sempre qui si può leggere, per esempio, Il giovinetto campagnuolo (XL ristampa) di Felice Garelli, ovvero Prime nozioni di morale, di igiene e d’agricoltura per le scuole primarie rurali (e si noti l’ordine delle specificazioni). In questa sala, in cui è difficile evitare che l’occhio sviluppi un suo percorso di curiosità e domande fra i numerosi materiali, si trovano altresì una lunga custodia nera che nasconde uno schermo avvolgibile, all’apparenza pesante ma che si svolge verso l’alto con un semplice gesto – progetto di metà Novecento da fare invidia ai designer d’oggi –, e un televisore a 24 pollici Geloso, GTV1041, funzionante e che verrà utilizzato per le attività propedeutiche per le visite di scolaresche.Le prime due sale alla destra dell’ingresso ospitano, in successione, giochi, libri e oggetti vari legati alla formazione dell’infanzia, in ambito più domestico che didattico. Rispecchiando la distinzione allora esistente fra maschi e femmine, i materiali offrono l’idea di destini già segnati: dalle bambole ai lavori donneschi, da un lato, e da triciclo e palloni fino allo studio (si veda il “banco a uso famiglia” o i giochi “scientifici”), dall’altro. L’allestimento propone sempre una “contestualizzazione”, per quanto possibile, affiancando agli oggetti esposti fotografie e pagine di giornali o riviste, per consentire di ricomporre il quadro di mentalità e visioni che proprio nella didattica avevano uno specchio importante. La terza e ultima sala, infine, ospita la ricostruzione di un’aula scolastica così come poteva essere organizzata, nello spazio e negli oggetti, fra Otto e Novecento, con banchi di diverso tipo – perché di fronte all’usura non si procedeva con la sostituzione degli arredi – e una cattedra ottocentesca – ma con il piano rifatto – collocata su una predella a due scalini – un vero e proprio “palco” che dice molto sui tempi che furono, e ampio a sufficienza perché un insegnante potesse trascorrerci anche tutte le ore di lezione senza dover scendere. Alle pareti un crocifisso e una cornice vuota (quella destinata all’immagine del re), un appendiabiti; e poi un pallottoliere, un mappamondo, due armadi con diari, pennini e inchiostro, sussidi per l’insegnamento. Fra i due armadi, interessantissimo, un piccolo banco per le lezioni all’aperto, con le bretelle per il trasporto, la sacca di tela per contenere i libri e con la seggiolina coordinata – con gli assi in legno, tipo “osteria”.È qui che termina la visita: per le scolaresche con una “simulazione”, un tuffo in un’altra epoca e il cimento dello scrivere con pennini e inchiostro; per studenti universitari d’oggi e curiosi forse con il ricordo dei ricordi, quelli dei nonni, e l’impressione che oggetti, strumenti, testi possano raccontare molto. Purché opportunamente messi in relazione, esposti e narrati. Insomma studiati. Le due culture si incontrano nei fatti, di fatto. Si tratta di non perderne traccia, di ricomporre il ponte fra allora e ora. È in musei come questo che si ha la viva percezione della continuità pur nella distanza, e di come quest’ultima abbia a volte a che fare con la personale ignoranza o indifferenza. Così, leggendo il saggio di Patrizia Zamperlin su Pesi e misure, non solo una questione di numeri. L’insegnamento del sistema metrico decimale dall’Unità ai nostri giorni, m’è accaduto di stupirmi e scoprirmi a riflettere a proposito delle difficoltà che la diffusione del sistema metrico incontrò nell’Italia ottocentesca: “non ci avevo pensato più… o mai?” – anche con un poco di vergogna.Ieri, domenica 29 luglio, “Il Sole 24 Ore” a p. 38 riportava un breve testo di Mauro Mancia, neurofisiologo e psicoanalista, scomparso il 25 luglio, il quale raccontava di avere dedicato tutta la vita alla conoscenza dell’“interno”, a come funzionano il cervello e la mente: «Ho trascurato gli oggetti della realtà. Non conosco il forno a microonde, litigo spesso con il telefonino, ho un rapporto complesso con il computer. Per poter lavorare con il computer ho dovuto immaginare che abbia un inconscio per cui ti può gratificare tradire frustrare […] Laddove non riesco a scorgere l’inconscio degli oggetti non riesco ad avere un buon rapporto con loro e loro mi ripagano di uguale moneta». Ciascuno vive a suo modo il rapporto individuale con gli individui oggetti, ed è bene e auspicabile che sia così, in tutte le sfumature personali che possono darsi. Ma, dall’altro lato, la collettività degli artefatti, degli usi, delle storie particolari compongono il tessuto di quella cultura materiale che parla dell’umanità nel suo sviluppo, della società in tutte le sue facce, rispetto alla quale, nel complesso, sarebbe spiacevole, collettivamente, rimanere indifferenti.vedi la galleryMuseo dell’EducazioneUniversità degli studi di PadovaDipartimento di Scienze dell’EducazioneCentro di Pedagogia dell’Infanziavia degli Obizzi 2335122 Padovawww.musei.unipd.it/educazione/index.html

Ben nove sono a Padova, città universitaria di lunghissima tradizione, i musei legati all’attività didattica e sperimentale d’ateneo, facenti capo a un Centro che ne coordina le attività, in specie di promozione.Abbiamo cominciato con il visitare – era il 24 luglio – il Museo dell’Educazione e il Museo delle macchine Enrico Bernardi, anche con l’idea di verificare, per i nostri obiettivi, se si possa dire quel che sosteneva e auspicava Giorgio Dragoni, Per un dibattito sulla museologia scientifica e naturalistica italiana. La rete dei musei universitari, in Stanze della meraviglia. I musei della natura tra storia e progetto, a cura di Luca Basso Peressut, Clueb, Bologna 1997, p. 299, ovvero che musei come questi, legati in specie alle discipline scientifiche, potrebbero essere i «luoghi in cui le due culture [vedi Charles Percy Snow] si potrebbero incontrare, con una considerevole potenzialità e sinergia», e che con la loro valorizzazione «potrebbero essere proprio i musei scientifici e naturalistici. Le possibilità di collaborazione interdisciplinare sarebbero enormi, come enorme sarebbe l’impatto sulla cultura italiana».E con l’idea, inoltre, che il design sia un “luogo” in cui si dà – nei fatti, negli artefatti e nelle narrazioni che se ne possono fare – l’incontro fra le due culture. (Su questo si veda anche Tomás Maldonado, Disegno industriale: un riesame, VII ed., Feltrinelli, Milano 2005, pp. 15-18.)Va detto che il Museo dell’Educazione – Dipartimento di Scienze dell’Educazione, in via degli Obizzi 23, alle spalle di piazza dei Signori – ha una storia più recente rispetto ad altre collezioni nate dall’effettiva attività dei dipartimenti universitari. Nasce infatti nel 1993, a cura della professoressa Patrizia Zamperlin, che ne è ancora responsabile, dalla consapevolezza che una gran parte del patrimonio relativo al “fare” scuola stava rischiando di andare perduto, sottraendo documenti importanti relativi alla vita scolastica, che si compone non solo di norme e programmi ma di sussidi didattici e materiali vari da preservare. Con la consapevolezza che non si danno cesure, l’idea fu quella di documentare però l’intero percorso formativo, sia scolastico sia domestico, composto di libri tanto quanto di giochi, dall’infanzia fino agli anni universitari. Insomma, non Museo della scuola ma Museo dell’Educazione.Nel 1993 l’avvio fu con una mostra presso la sede della scuola progettata da Camillo Boito; nel 1997 l’apertura nella sede di via degli Obizzi, dove si trova tuttora – gli spazi, in affitto, sono invero limitati e limitanti, ma non manchino, a quanto pare, oltre all’entusiasmo della curatrice, progetti per un possibile trasferimento in futuro. È qui, al secondo piano, che Patrizia Zamperlin accoglie non solo i visitatori – molto spesso delle scuole inferiori – ma anche gli studenti del Dipartimento, per i quali il Museo offre gli strumenti per vedere e riflettere su valori, impostazioni, mutamenti degli approcci pedagogici e del sistema formativo. Anche perché alto è il numero di libri didattici e testi scolastici conservati, e non solo con lo sguardo rivolto al passato bensì con progetti di ricerca attivi per il presente e il futuro – come la partecipazione a Edisco, progetto nazionale per la costruzione di una banca dati di testi scolastici dal 1800 a oggi, o l’Osservatorio nazionale su quaderni ed elaborati didattici Fisqed (Indire, Firenze). È inoltre centro di deposito per i materiali censiti dalla Banca dati educazione d’arte della Biblioteca di documentazione pedagogica nazionale, relativi alla didattica museale – non solo cataloghi ma anche letteratura grigia, cd, dvd…Superato l’ingresso – dove accanto a un perfetto signor Bonaventura trovano spazio un’“edicola”, in cui sono raccolte pubblicazioni varie per bimbi e giovinette d’altri tempi, e un armadio con diplomi, medaglie e copricapo per laureati – si accede alle quattro sale del Museo. A sinistra c’è il salone d’accoglienza – biblioteca, dove espositori per emeroteca disegnati da Gio Ponti – recuperati e adattati saggiamente, così come la maggior parte dei materiali e dei mobili presenti – ospitano nella parte superiore una serie di pagelle di vari anni e provenienza (interessante osservare la grafica, in specie di quelle d’epoca fascista) e nel loro ventre i volumi e i documenti raccolti per il citato progetto relativo alla didattica museale. Oltre alle librerie vetrate, fitte di volumi per lo più ingialliti, una scrivania e molte sedie, un grande armadio anch’esso vetrato, e anch’esso recuperato, contiene strumenti didattici per l’insegnamento di materie scientifiche e di agraria. È qui che si possono osservare modelli di specie animali, strumenti per esperimenti scientifici e sempre qui si può leggere, per esempio, Il giovinetto campagnuolo (XL ristampa) di Felice Garelli, ovvero Prime nozioni di morale, di igiene e d’agricoltura per le scuole primarie rurali (e si noti l’ordine delle specificazioni). In questa sala, in cui è difficile evitare che l’occhio sviluppi un suo percorso di curiosità e domande fra i numerosi materiali, si trovano altresì una lunga custodia nera che nasconde uno schermo avvolgibile, all’apparenza pesante ma che si svolge verso l’alto con un semplice gesto – progetto di metà Novecento da fare invidia ai designer d’oggi –, e un televisore a 24 pollici Geloso, GTV1041, funzionante e che verrà utilizzato per le attività propedeutiche per le visite di scolaresche.Le prime due sale alla destra dell’ingresso ospitano, in successione, giochi, libri e oggetti vari legati alla formazione dell’infanzia, in ambito più domestico che didattico. Rispecchiando la distinzione allora esistente fra maschi e femmine, i materiali offrono l’idea di destini già segnati: dalle bambole ai lavori donneschi, da un lato, e da triciclo e palloni fino allo studio (si veda il “banco a uso famiglia” o i giochi “scientifici”), dall’altro. L’allestimento propone sempre una “contestualizzazione”, per quanto possibile, affiancando agli oggetti esposti fotografie e pagine di giornali o riviste, per consentire di ricomporre il quadro di mentalità e visioni che proprio nella didattica avevano uno specchio importante. La terza e ultima sala, infine, ospita la ricostruzione di un’aula scolastica così come poteva essere organizzata, nello spazio e negli oggetti, fra Otto e Novecento, con banchi di diverso tipo – perché di fronte all’usura non si procedeva con la sostituzione degli arredi – e una cattedra ottocentesca – ma con il piano rifatto – collocata su una predella a due scalini – un vero e proprio “palco” che dice molto sui tempi che furono, e ampio a sufficienza perché un insegnante potesse trascorrerci anche tutte le ore di lezione senza dover scendere. Alle pareti un crocifisso e una cornice vuota (quella destinata all’immagine del re), un appendiabiti; e poi un pallottoliere, un mappamondo, due armadi con diari, pennini e inchiostro, sussidi per l’insegnamento. Fra i due armadi, interessantissimo, un piccolo banco per le lezioni all’aperto, con le bretelle per il trasporto, la sacca di tela per contenere i libri e con la seggiolina coordinata – con gli assi in legno, tipo “osteria”.È qui che termina la visita: per le scolaresche con una “simulazione”, un tuffo in un’altra epoca e il cimento dello scrivere con pennini e inchiostro; per studenti universitari d’oggi e curiosi forse con il ricordo dei ricordi, quelli dei nonni, e l’impressione che oggetti, strumenti, testi possano raccontare molto. Purché opportunamente messi in relazione, esposti e narrati. Insomma studiati. Le due culture si incontrano nei fatti, di fatto. Si tratta di non perderne traccia, di ricomporre il ponte fra allora e ora. È in musei come questo che si ha la viva percezione della continuità pur nella distanza, e di come quest’ultima abbia a volte a che fare con la personale ignoranza o indifferenza. Così, leggendo il saggio di Patrizia Zamperlin su Pesi e misure, non solo una questione di numeri. L’insegnamento del sistema metrico decimale dall’Unità ai nostri giorni, m’è accaduto di stupirmi e scoprirmi a riflettere a proposito delle difficoltà che la diffusione del sistema metrico incontrò nell’Italia ottocentesca: “non ci avevo pensato più… o mai?” – anche con un poco di vergogna.Ieri, domenica 29 luglio, “Il Sole 24 Ore” a p. 38 riportava un breve testo di Mauro Mancia, neurofisiologo e psicoanalista, scomparso il 25 luglio, il quale raccontava di avere dedicato tutta la vita alla conoscenza dell’“interno”, a come funzionano il cervello e la mente: «Ho trascurato gli oggetti della realtà. Non conosco il forno a microonde, litigo spesso con il telefonino, ho un rapporto complesso con il computer. Per poter lavorare con il computer ho dovuto immaginare che abbia un inconscio per cui ti può gratificare tradire frustrare […] Laddove non riesco a scorgere l’inconscio degli oggetti non riesco ad avere un buon rapporto con loro e loro mi ripagano di uguale moneta». Ciascuno vive a suo modo il rapporto individuale con gli individui oggetti, ed è bene e auspicabile che sia così, in tutte le sfumature personali che possono darsi. Ma, dall’altro lato, la collettività degli artefatti, degli usi, delle storie particolari compongono il tessuto di quella cultura materiale che parla dell’umanità nel suo sviluppo, della società in tutte le sue facce, rispetto alla quale, nel complesso, sarebbe spiacevole, collettivamente, rimanere indifferenti.vedi la galleryMuseo dell’EducazioneUniversità degli studi di PadovaDipartimento di Scienze dell’EducazioneCentro di Pedagogia dell’Infanziavia degli Obizzi 2335122 Padovawww.musei.unipd.it/educazione/index.html

Parlar d’oggetti

Radio games

Gli oggetti possono essere guardati, toccati, manipolati, usati, consumati… Ma degli oggetti si può anche parlare. Radio games è un programma radiofonico, “un viaggio attraverso i miti, gli oggetti, i giochi che hanno fatto o fanno parte della nostra vita. La trasmissione effettua una ricognizione dettagliata e ricca di originalità sul lungo filo della memoria per quanto riguarda gli aspetti del passato mettendoli spesso in contrapposizione con le nuove tendenze e con il grande ricorso alle tecnologie applicate al gioco, che spesso fanno perdere identità stessa agli oggetti che accompagnano il tempo libero”. Così recita la presentazione del programma nel sito web delle rubriche di Radio Uno. “Miti, persone, cose” è lo slogan d’ingresso della trasmissione. Fra recensioni di libri e mostre, testimonianze personali, interviste, l’archivio delle puntate – che può essere esplorato per date o parole chiave – offre una serie di racconti e curiosità che vanno dal jukebox alle 40 candeline della rivista “Linus”, dai cimeli sportivi ai giochi, dalla Lambretta alla 600, dai libri fino al forno a microonde, dalle scatole per caramelle ai manifesti, dai fumetti al tostapane (con la sua fenomenologia), dalle patatine fritte (“inventate” nel 1853)… riuscendo a ricomporre i nessi fra consumi, società, usi e costumi, memorie individuali e collettive, letteratura, arte, cultura materiale. Da ascoltare.

Gli oggetti possono essere guardati, toccati, manipolati, usati, consumati… Ma degli oggetti si può anche parlare. Radio games è un programma radiofonico, “un viaggio attraverso i miti, gli oggetti, i giochi che hanno fatto o fanno parte della nostra vita. La trasmissione effettua una ricognizione dettagliata e ricca di originalità sul lungo filo della memoria per quanto riguarda gli aspetti del passato mettendoli spesso in contrapposizione con le nuove tendenze e con il grande ricorso alle tecnologie applicate al gioco, che spesso fanno perdere identità stessa agli oggetti che accompagnano il tempo libero”. Così recita la presentazione del programma nel sito web delle rubriche di Radio Uno. “Miti, persone, cose” è lo slogan d’ingresso della trasmissione. Fra recensioni di libri e mostre, testimonianze personali, interviste, l’archivio delle puntate – che può essere esplorato per date o parole chiave – offre una serie di racconti e curiosità che vanno dal jukebox alle 40 candeline della rivista “Linus”, dai cimeli sportivi ai giochi, dalla Lambretta alla 600, dai libri fino al forno a microonde, dalle scatole per caramelle ai manifesti, dai fumetti al tostapane (con la sua fenomenologia), dalle patatine fritte (“inventate” nel 1853)… riuscendo a ricomporre i nessi fra consumi, società, usi e costumi, memorie individuali e collettive, letteratura, arte, cultura materiale. Da ascoltare.

Centri e Musei. #2

Design

Ammettiamo che stavamo per cacciarci in un ginepraio. Avevamo deciso di parlare di centri e musei, come differenti tipologie di istituzione, con differenti obiettivi e caratteri, e, preso l’avvio dai science centres e dal libro di Basso Peressut, stavamo per perderci, a inseguire altre idee, ad aprire altre finestre – in specie sui rapporti, anche museali, fra design, arti decorative e tecnologia. Non che sia stato inutile da quel testo partire. Ma sarà bene procedere per piccole osservazioni e aggiunte, eventualmente appendendo qua e là altrove, a nostra futura memoria, qualche appunto, brandello o briciola, insomma citazioni e suggestioni che ci ricordino – dato che sempre in questo ginepraio per un po’ ci muoveremo – da quale parte ancora possiamo andare.Dunque, con ordine, restiamo fra centri, musei e design. Abbiamo detto qualcosa sui centri e specificamente sui >science centres che rappresentano un modello per queste istituzioni. Ma va subito detto che passando ora al campo del design i centri rappresentano realtà differenti, anche se possiamo assumere che in generale i centres sono luoghi strettamente collegati al presente, all’attualità, all’aggiornamento, a una forma ampia di sostegno che va dalla didattica alla promozione.Ebbene, nel caso del design, i centri (come anche i councils), assenti concetti e sperimentazioni da mettere in scena, hanno propriamente una spiccata e costitutiva vocazione promozionale, sia verso l’esterno/estero sia verso l’interno di una nazione o regione, con attività di informazione, consulenza, coordinamento e, talora, indirizzo che mirano a supportare e favorire il “sistema” degli operatori del settore – dai progettisti agli studenti, agli imprenditori ecc. – e il ruolo della cultura progettuale all’interno della società e dell’economia.Se pure non esista un modello codificato, e si possano fare distinguo e rilevare molte sfumature – per esempio centri che si occupano di design in quanto tale e non necessariamente “nazionale”, oppure centri che hanno la forma di un’associazione, altri che sono sostenuti direttamente dal governo o da qualche ministero (economia o cultura); centri che hanno funzione di solo front office, altri che sono sede di molteplici iniziative e anche di collezioni/musei/mostre; e ancora paesi come la Germania che rispecchiano l’interna organizzazione territorial-amministrativa nella presenza di diverse istituzioni, e così via – un’occhiata a quel che avviene in Europa consente già di chiarirsi le idee. Alcuni esempi – includendo qualche council e qualche caso “promiscuo”:Austria, design in AustriaBelgioDesign FlandersDanimarcaDansk Design CentreFinlandiaDesign Forum FinlandFranciaCCI/MNAM: Centre de Creation Industrielle, Centre PompidouCentre du Design Rhône-AlpesGermaniaDesign Initiative Nord e.V.Design Zentrum BremenDesignLabor BremerhavenDesign Zentrum Hessen e.V.Designzentrum Ludwigshafen e.V.Designzentrum Mecklenburg-VorpommernDesign Zentrum MünchenDesignzentrum NRWDesignforum Nürnberg e.V.Design Center StuttgartHamburgunddesignIDZ Internationales Design Zentrum Berlin e.V.iF Industrie Forum DesignRat für Formgebung / German Design CouncilOlandaPremsela, Dutch Design FoundationNorvegiaNorsk Form, DogA, Norwegian Design and Architecture CentreNorwegian Design CouncilDogA Norwegian Centre for Design and ArchitecturePortogalloPortuguese Design CenterRepubblica cecaDesign Centrum of the Czech RepublicSpagnaBAI berrikuntza agentziaagencia de innovación (ex DZ centro de Diseño) Barcelona Design CenterSoc. Estatal para el Desarrollo del Diseño y la InnovacionSveziaSvensk FormSwedish Industrial Design FoundationSvizzeraDesign CenterUKBritish Council / Design team / Arts GroupDesign Wales / PDR (National Centre for Product Design & Development Research)The Design CouncilThe Lighthouse, Scotland Centre for Architecture, Design and the CitySi segnala, fra l’altro, che dal sito di Design Vlaanderen tra le pubblicazioni rese disponibili e scaricabili c’è uno studio comparativo, concluso nel 2003, proprio sui design centres in Europa. Italia assente, neanche a dirlo… Pur essendoci fra i 63 centri contattati anche uno (o più?) italiano – ma non sappiamo quale sarebbe il centro italiano cui si riferisce lo studio; forse l’Associazione per il disegno industriale? – questo però rientra fra quelli che hanno dichiarato la loro estraneità al tipo di indagine o che non hanno consegnato i risposte e documenti in tempi utili per l’indagine.Al di là di chiedersi quale sia il “centro” italiano contattato, deve esser ricordato che, oltre a non avere ancora, o quasi, il suo Museo, l’Italia non ha neppure il suo centro/centre, e questo è stato in effetti il nostro punto di partenza allorché abbiamo deciso di segnarci qualche appunto su centri e musei. Sì perché ci pare che in un terreno ancora poco agito nei fatti ma sovente percorso da dichiarazioni e proposte (particolarmente quelle – ci pare, peraltro, d’accento più romano o piemontese che lombardo – in cui si fa riferimento al made in Italy) si corra il rischio di confondere le acque o i termini; insomma: gli obiettivi e le funzioni.Ci sembra insomma che la duplice prolungata mancanza possa generare confusione, laddove alcuni, parlando di “museo del design”, talvolta dimostrano di intendere in realtà un centre, sul modello degli eccellenti casi stranieri. Su questo aspetto si ricordi per esempio quel che ha dichiarato Giulio Castelli intervistato per una delle Lezioni di design di Rai Educational. Se appariva, allora, avanzata – ma da rivedere – la proposta di museo virtuale quale egli la intendeva («perché è molto più interessante avere un museo virtuale. Oggi con i mezzi che ci sono, sul virtuale vedere tutto e avere la possibilità poi di accedere a questo pezzo. L’ideale sarebbe avere davanti un bel visore, vedere tutti i prodotti, vederli schiacciando, facendo girare il mouse, vedere la storia di un designer o dei disegni tecnici di questo prodotto e poi schiacciando un bottone che questo prodotto possa venire davanti e poterlo guardare realmente»), ci pare ci si debba quanto meno soffermare sugli obiettivi di fondo che egli indicava in quella sede per il museo del design italiano. Dichiarava infatti: «penso che debba essere […] il luogo dove si possa arrivare a discutere di design in una maniera problematica e dove possano avvenire degli incontri, come si fanno all’Adi, tra i designer e i produttori e che ogni mese ci sia un avvenimento. Deve essere anche al corrente di quello che succede nel mondo, insomma deve essere una cosa viva. […] Adesso noi abbiamo dato in gestione il Compasso d’oro al centro di Cantù e almeno ho la soddisfazione che questa organizzazione riesce a portarli in giro per il mondo e quindi a fare un movimento di propaganda per il design italiano e questo naturalmente è una cosa sempre possibile e sempre giusta. […] Un museo fermo e statico, dove la gente passa e guarda i prodotti, specialmente di design industriale, mi sembra una cosa ormai superata». Ora, siamo d’accordo che il museo non debba essere “fermo e statico”, e del resto nessun museo, proprio in quanto tale, dovrebbe esserlo come abbiamo già altrove rammentato; e concordiamo che, luogo della memoria, il museo – soprattutto se del design – guarda e si rivolge al presente. Tuttavia l’immagine che si riflette da tali parole – i produttori e i designer che si incontrano, le mostre organizzate per promuovere all’estero il design e le aziende italiane – è quella di un design centre piuttosto che di un museo.Ugualmente si può dire in relazione a quanto ha scritto Giancarlo Iliprandi, Riconoscere il design, in “ALIdesign”, allorché segnala che il mancato riconoscimento della professione del designer può essere attribuita fra l’altro all’assenza, allora, di un museo del design, che però così descrive: «Il quale non fosse unicamente un luogo di raccolta, conservazione ed esposizione dei prodotti. Bensì operasse come laboratorio, ottimizzando i rapporti tra mondo accademico e mondo della professione. Ma soprattutto ponesse in giusta evidenza la potenzialità del design e la sua centralità nel complesso sistema socio-industriale». Anche in questo caso, senza voler disconoscere la necessità di quanto indicato dall’autore, se è anche nostra convinzione che del design si debba raccontare e fare conoscere il ruolo all’interno di un ampio sistema, tuttavia non si comprende perché le funzioni del “museo” vengano ripetutamente fraintese o semplificate, quasi che raccogliere, conservare ed esporre fossero operazioni automatiche, mentre invece sono l’elaborazione, lo studio e la ricerca che le animano e sostanziano, producendo cultura. Se questo non avviene, non per ciò si deve “buttare via il bambino con l’acqua sporca”. Ammesso che oggi il museo non rispecchia più l’istituzione moderna che uscì dall’epoca della Rivoluzione francese, che il museo è una realtà complessa e mutevole («mutevolezza nell’apparente rigida stabilità», Pietro C. Marani, Rosanna Pavoni, Musei, Trasformazioni di un’istituzione dall’età moderna al contemporaneo, Marsilio, Venezia 2006, p. 10), che non esiste una forma/formula unica poiché ogni museo esige il proprio progetto, ci pare però che ciò non dovrebbe indurre a snaturare l’istituzione – magari elevando a questione generale le problematiche di casi singoli o tendenze temporanee. Sovente pare che si desideri fregiarsi del manto del museo come di un titolo nominale, un contenitore neutro del quale si possa fare e dire ciò che si vuole, a seconda delle intenzioni. Ma, anziché tirare la coperta fino a strapparla e farle perdere forma e identità, ci sembra che sia opportuno verificare e rendere effettive quelle caratteristiche essenziali dell’istituzione-museo che spesso sono rimaste disattese: ricerca, studio, elaborazione culturale autonoma, aggiornamento. E questo vale non solo per il caso del design, naturalmente.Dall’altro lato, sempre con riferimento alle note di Iliprandi, se pure non ci nascondiamo che un (certo) museo del design italiano potrebbe e dovrebbe avere significativo ruolo nel promuovere l’immagine del “sistema” italiano – su questo si veda anche l testo di Giovanni Pinna Delusioni e speranze per i musei milanesi scaricabile online – non crediamo però che un museo debba avere la funzione diretta e costitutiva di ottimizzare «i rapporti tra mondo accademico e mondo della professione». Funzione che invece troveremmo adeguata e necessaria in un design centre, o council.Come già abbiamo scritto, se gli obiettivi sono di creare un luogo/ente di produzione culturale, attuale e contemporaneo, una sede per incontri e conferenze, allora lo si chiami centre e non “museo”. Resta d’altro canto da esplorare che cosa si può fare in un museo del design, e che cosa si può fare con il design nel museo.

Ammettiamo che stavamo per cacciarci in un ginepraio. Avevamo deciso di parlare di centri e musei, come differenti tipologie di istituzione, con differenti obiettivi e caratteri, e, preso l’avvio dai science centres e dal libro di Basso Peressut, stavamo per perderci, a inseguire altre idee, ad aprire altre finestre – in specie sui rapporti, anche museali, fra design, arti decorative e tecnologia. Non che sia stato inutile da quel testo partire. Ma sarà bene procedere per piccole osservazioni e aggiunte, eventualmente appendendo qua e là altrove, a nostra futura memoria, qualche appunto, brandello o briciola, insomma citazioni e suggestioni che ci ricordino – dato che sempre in questo ginepraio per un po’ ci muoveremo – da quale parte ancora possiamo andare.Dunque, con ordine, restiamo fra centri, musei e design. Abbiamo detto qualcosa sui centri e specificamente sui >science centres che rappresentano un modello per queste istituzioni. Ma va subito detto che passando ora al campo del design i centri rappresentano realtà differenti, anche se possiamo assumere che in generale i centres sono luoghi strettamente collegati al presente, all’attualità, all’aggiornamento, a una forma ampia di sostegno che va dalla didattica alla promozione.Ebbene, nel caso del design, i centri (come anche i councils), assenti concetti e sperimentazioni da mettere in scena, hanno propriamente una spiccata e costitutiva vocazione promozionale, sia verso l’esterno/estero sia verso l’interno di una nazione o regione, con attività di informazione, consulenza, coordinamento e, talora, indirizzo che mirano a supportare e favorire il “sistema” degli operatori del settore – dai progettisti agli studenti, agli imprenditori ecc. – e il ruolo della cultura progettuale all’interno della società e dell’economia.Se pure non esista un modello codificato, e si possano fare distinguo e rilevare molte sfumature – per esempio centri che si occupano di design in quanto tale e non necessariamente “nazionale”, oppure centri che hanno la forma di un’associazione, altri che sono sostenuti direttamente dal governo o da qualche ministero (economia o cultura); centri che hanno funzione di solo front office, altri che sono sede di molteplici iniziative e anche di collezioni/musei/mostre; e ancora paesi come la Germania che rispecchiano l’interna organizzazione territorial-amministrativa nella presenza di diverse istituzioni, e così via – un’occhiata a quel che avviene in Europa consente già di chiarirsi le idee. Alcuni esempi – includendo qualche council e qualche caso “promiscuo”:Austria, design in AustriaBelgioDesign FlandersDanimarcaDansk Design CentreFinlandiaDesign Forum FinlandFranciaCCI/MNAM: Centre de Creation Industrielle, Centre PompidouCentre du Design Rhône-AlpesGermaniaDesign Initiative Nord e.V.Design Zentrum BremenDesignLabor BremerhavenDesign Zentrum Hessen e.V.Designzentrum Ludwigshafen e.V.Designzentrum Mecklenburg-VorpommernDesign Zentrum MünchenDesignzentrum NRWDesignforum Nürnberg e.V.Design Center StuttgartHamburgunddesignIDZ Internationales Design Zentrum Berlin e.V.iF Industrie Forum DesignRat für Formgebung / German Design CouncilOlandaPremsela, Dutch Design FoundationNorvegiaNorsk Form, DogA, Norwegian Design and Architecture CentreNorwegian Design CouncilDogA Norwegian Centre for Design and ArchitecturePortogalloPortuguese Design CenterRepubblica cecaDesign Centrum of the Czech RepublicSpagnaBAI berrikuntza agentziaagencia de innovación (ex DZ centro de Diseño) Barcelona Design CenterSoc. Estatal para el Desarrollo del Diseño y la InnovacionSveziaSvensk FormSwedish Industrial Design FoundationSvizzeraDesign CenterUKBritish Council / Design team / Arts GroupDesign Wales / PDR (National Centre for Product Design & Development Research)The Design CouncilThe Lighthouse, Scotland Centre for Architecture, Design and the CitySi segnala, fra l’altro, che dal sito di Design Vlaanderen tra le pubblicazioni rese disponibili e scaricabili c’è uno studio comparativo, concluso nel 2003, proprio sui design centres in Europa. Italia assente, neanche a dirlo… Pur essendoci fra i 63 centri contattati anche uno (o più?) italiano – ma non sappiamo quale sarebbe il centro italiano cui si riferisce lo studio; forse l’Associazione per il disegno industriale? – questo però rientra fra quelli che hanno dichiarato la loro estraneità al tipo di indagine o che non hanno consegnato i risposte e documenti in tempi utili per l’indagine.Al di là di chiedersi quale sia il “centro” italiano contattato, deve esser ricordato che, oltre a non avere ancora, o quasi, il suo Museo, l’Italia non ha neppure il suo centro/centre, e questo è stato in effetti il nostro punto di partenza allorché abbiamo deciso di segnarci qualche appunto su centri e musei. Sì perché ci pare che in un terreno ancora poco agito nei fatti ma sovente percorso da dichiarazioni e proposte (particolarmente quelle – ci pare, peraltro, d’accento più romano o piemontese che lombardo – in cui si fa riferimento al made in Italy) si corra il rischio di confondere le acque o i termini; insomma: gli obiettivi e le funzioni.Ci sembra insomma che la duplice prolungata mancanza possa generare confusione, laddove alcuni, parlando di “museo del design”, talvolta dimostrano di intendere in realtà un centre, sul modello degli eccellenti casi stranieri. Su questo aspetto si ricordi per esempio quel che ha dichiarato Giulio Castelli intervistato per una delle Lezioni di design di Rai Educational. Se appariva, allora, avanzata – ma da rivedere – la proposta di museo virtuale quale egli la intendeva («perché è molto più interessante avere un museo virtuale. Oggi con i mezzi che ci sono, sul virtuale vedere tutto e avere la possibilità poi di accedere a questo pezzo. L’ideale sarebbe avere davanti un bel visore, vedere tutti i prodotti, vederli schiacciando, facendo girare il mouse, vedere la storia di un designer o dei disegni tecnici di questo prodotto e poi schiacciando un bottone che questo prodotto possa venire davanti e poterlo guardare realmente»), ci pare ci si debba quanto meno soffermare sugli obiettivi di fondo che egli indicava in quella sede per il museo del design italiano. Dichiarava infatti: «penso che debba essere […] il luogo dove si possa arrivare a discutere di design in una maniera problematica e dove possano avvenire degli incontri, come si fanno all’Adi, tra i designer e i produttori e che ogni mese ci sia un avvenimento. Deve essere anche al corrente di quello che succede nel mondo, insomma deve essere una cosa viva. […] Adesso noi abbiamo dato in gestione il Compasso d’oro al centro di Cantù e almeno ho la soddisfazione che questa organizzazione riesce a portarli in giro per il mondo e quindi a fare un movimento di propaganda per il design italiano e questo naturalmente è una cosa sempre possibile e sempre giusta. […] Un museo fermo e statico, dove la gente passa e guarda i prodotti, specialmente di design industriale, mi sembra una cosa ormai superata». Ora, siamo d’accordo che il museo non debba essere “fermo e statico”, e del resto nessun museo, proprio in quanto tale, dovrebbe esserlo come abbiamo già altrove rammentato; e concordiamo che, luogo della memoria, il museo – soprattutto se del design – guarda e si rivolge al presente. Tuttavia l’immagine che si riflette da tali parole – i produttori e i designer che si incontrano, le mostre organizzate per promuovere all’estero il design e le aziende italiane – è quella di un design centre piuttosto che di un museo.Ugualmente si può dire in relazione a quanto ha scritto Giancarlo Iliprandi, Riconoscere il design, in “ALIdesign”, allorché segnala che il mancato riconoscimento della professione del designer può essere attribuita fra l’altro all’assenza, allora, di un museo del design, che però così descrive: «Il quale non fosse unicamente un luogo di raccolta, conservazione ed esposizione dei prodotti. Bensì operasse come laboratorio, ottimizzando i rapporti tra mondo accademico e mondo della professione. Ma soprattutto ponesse in giusta evidenza la potenzialità del design e la sua centralità nel complesso sistema socio-industriale». Anche in questo caso, senza voler disconoscere la necessità di quanto indicato dall’autore, se è anche nostra convinzione che del design si debba raccontare e fare conoscere il ruolo all’interno di un ampio sistema, tuttavia non si comprende perché le funzioni del “museo” vengano ripetutamente fraintese o semplificate, quasi che raccogliere, conservare ed esporre fossero operazioni automatiche, mentre invece sono l’elaborazione, lo studio e la ricerca che le animano e sostanziano, producendo cultura. Se questo non avviene, non per ciò si deve “buttare via il bambino con l’acqua sporca”. Ammesso che oggi il museo non rispecchia più l’istituzione moderna che uscì dall’epoca della Rivoluzione francese, che il museo è una realtà complessa e mutevole («mutevolezza nell’apparente rigida stabilità», Pietro C. Marani, Rosanna Pavoni, Musei, Trasformazioni di un’istituzione dall’età moderna al contemporaneo, Marsilio, Venezia 2006, p. 10), che non esiste una forma/formula unica poiché ogni museo esige il proprio progetto, ci pare però che ciò non dovrebbe indurre a snaturare l’istituzione – magari elevando a questione generale le problematiche di casi singoli o tendenze temporanee. Sovente pare che si desideri fregiarsi del manto del museo come di un titolo nominale, un contenitore neutro del quale si possa fare e dire ciò che si vuole, a seconda delle intenzioni. Ma, anziché tirare la coperta fino a strapparla e farle perdere forma e identità, ci sembra che sia opportuno verificare e rendere effettive quelle caratteristiche essenziali dell’istituzione-museo che spesso sono rimaste disattese: ricerca, studio, elaborazione culturale autonoma, aggiornamento. E questo vale non solo per il caso del design, naturalmente.Dall’altro lato, sempre con riferimento alle note di Iliprandi, se pure non ci nascondiamo che un (certo) museo del design italiano potrebbe e dovrebbe avere significativo ruolo nel promuovere l’immagine del “sistema” italiano – su questo si veda anche l testo di Giovanni Pinna Delusioni e speranze per i musei milanesi scaricabile online – non crediamo però che un museo debba avere la funzione diretta e costitutiva di ottimizzare «i rapporti tra mondo accademico e mondo della professione». Funzione che invece troveremmo adeguata e necessaria in un design centre, o council.Come già abbiamo scritto, se gli obiettivi sono di creare un luogo/ente di produzione culturale, attuale e contemporaneo, una sede per incontri e conferenze, allora lo si chiami centre e non “museo”. Resta d’altro canto da esplorare che cosa si può fare in un museo del design, e che cosa si può fare con il design nel museo.

Letture domenicali

Object Lessons

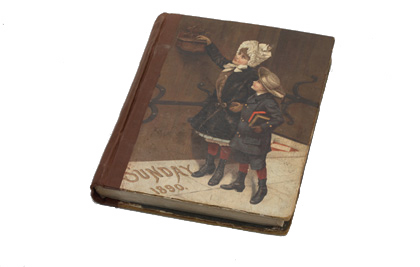

Il libro nell’immagine qui sopra è un esempio di “Sunday Book” d’età vittoriana. Ricaviamo l’informazione da un sito per la verità non molto ricco ma interessante fin dal titolo, www.objectlessons.org, che appunto fornisce alcune “lezioni” – schede – dedicate a oggetti di varie epoche. L’iniziativa è della Islington Education Library di Londra, una cui sezione è la Artefacts Library che – rimandando a Confucio: «Se sento dimentico, se vedo ricordo, se faccio comprendo» – promuove «object handling, an active form of learning that engages and inspires pupils and students and enriches the classroom». Le collezioni includono differenti oggetti, dalle maschere dell’Amazzonia alle carrozzine per bambini, da scheletri – alcuni veri, altri di plastica – a polli fabbricati con plastica riciclata, costumi… tutti a disposizione per gli insegnanti, per raccontare storie e completare con un tocco e più di realtà i programmi didattici. I docenti possono richiedere in prestito i materiali, registrandosi e compilando una scheda, ma una parte dei materiali è resa visibile e accessibile online, nel sito Object Lessons (fra l’altro uno dei 150 siti sovvenzionati con i fondi della lotteria).Qui gli oggetti sono presentati sotto sette temi – abiti, casa, lavoro, infanzia, salute, conflitti – a loro volta suddivisi in periodi storici oppure secondo i continenti e le culture d’origine. I criteri non sono del tutto rigorosi, così un aspirapolvere Hoover si trova sotto “lavoro” mentre un ferro da stiro si trova sotto “casa” –, e anche i “quadri interattivi” non sono propriamente eccellenti. Tuttavia, forse proprio il carattere contenuto dei materiali presentati e la contestualizzazione del loro uso proposta nelle schede invitano a soffermarsi un poco.Per esempio con riferimento al libro nell’immagine viene spiegato che in età vittoriana la domenica doveva essere rigorosamente dedicata al riposo, come la Bibbia raccomandava; no lavoro, negozi chiusi, niente sport – o tempora o mores? –, ma anche niente disegno o pittura, sicché la lettura rimaneva l’unico passatempo concesso, dopo la chiesa, per i pomeriggi domenicali. Per i bimbi, in particolare, però, solo poche letture erano consentite, come il libro qui sopra, del 1890, il cui carattere moraleggiante s’intuisce già dai contenuti: due bambini che fanno l’elemosina per i poveri, fuori dalla porta di una chiesa.Domani è domenica: si legge!

Il libro nell’immagine qui sopra è un esempio di “Sunday Book” d’età vittoriana. Ricaviamo l’informazione da un sito per la verità non molto ricco ma interessante fin dal titolo, www.objectlessons.org, che appunto fornisce alcune “lezioni” – schede – dedicate a oggetti di varie epoche. L’iniziativa è della Islington Education Library di Londra, una cui sezione è la Artefacts Library che – rimandando a Confucio: «Se sento dimentico, se vedo ricordo, se faccio comprendo» – promuove «object handling, an active form of learning that engages and inspires pupils and students and enriches the classroom». Le collezioni includono differenti oggetti, dalle maschere dell’Amazzonia alle carrozzine per bambini, da scheletri – alcuni veri, altri di plastica – a polli fabbricati con plastica riciclata, costumi… tutti a disposizione per gli insegnanti, per raccontare storie e completare con un tocco e più di realtà i programmi didattici. I docenti possono richiedere in prestito i materiali, registrandosi e compilando una scheda, ma una parte dei materiali è resa visibile e accessibile online, nel sito Object Lessons (fra l’altro uno dei 150 siti sovvenzionati con i fondi della lotteria).Qui gli oggetti sono presentati sotto sette temi – abiti, casa, lavoro, infanzia, salute, conflitti – a loro volta suddivisi in periodi storici oppure secondo i continenti e le culture d’origine. I criteri non sono del tutto rigorosi, così un aspirapolvere Hoover si trova sotto “lavoro” mentre un ferro da stiro si trova sotto “casa” –, e anche i “quadri interattivi” non sono propriamente eccellenti. Tuttavia, forse proprio il carattere contenuto dei materiali presentati e la contestualizzazione del loro uso proposta nelle schede invitano a soffermarsi un poco.Per esempio con riferimento al libro nell’immagine viene spiegato che in età vittoriana la domenica doveva essere rigorosamente dedicata al riposo, come la Bibbia raccomandava; no lavoro, negozi chiusi, niente sport – o tempora o mores? –, ma anche niente disegno o pittura, sicché la lettura rimaneva l’unico passatempo concesso, dopo la chiesa, per i pomeriggi domenicali. Per i bimbi, in particolare, però, solo poche letture erano consentite, come il libro qui sopra, del 1890, il cui carattere moraleggiante s’intuisce già dai contenuti: due bambini che fanno l’elemosina per i poveri, fuori dalla porta di una chiesa.Domani è domenica: si legge!